季硯には和歌・俳諧・漢詩の書留が多数残されるが、その中で最も早い時期の活動の記録を留めるのが「詠草紙」(整理番号 五三三)(1)(図版1)である。

図版1 「詠草紙」

巻頭に「謹奉納皇和雲国泰祠八景野絶一首、都八章」(2)として「社頭夜燈」以下七絶が八首並び、その末に「延享四年乙((ママ))卯中秋日、県内属民銭季硯拝上」とあり、続く「夜遊長谷寺」五絶のあとにも「季硯拝上」と記す。以下、漢詩と俳諧が雑然と並べられ、後半に「松江御連中和歌」と「杵築御連中」の和歌(いずれも作者名なし)を収める。筆跡は一貫し、季硯の詠草手控えであることは疑いない。記載の量と順番から見て、本資料は漢詩の書留が主で、俳諧がそれに次ぎ、季硯自身の和歌の記録としての性格は希薄であったことが推測される。また、この偏りは、季硯の文学活動が漢詩と俳諧から始まったことを自ずと示しているのであろう。俳諧の書留には季硯の弟の冠李(享保四年(一七一九)~寛政八年(一七九六) 七八歳)の句も含まれ、手銭家に蔵される宝暦一〇年(一七六〇)成立の俳諧資料(「俳諧之連謌」五二九)(図版2)で季硯が冠李や広瀬百羅(百蘿とも。以下、資料引用以外の記述は「百羅」で統一する)と同座した事実が確認できることから、むしろ漢詩に重きを置いていた季硯が冠李の影響を受けて俳諧にも手を染めたというのが実態に近いのではないか(3)。

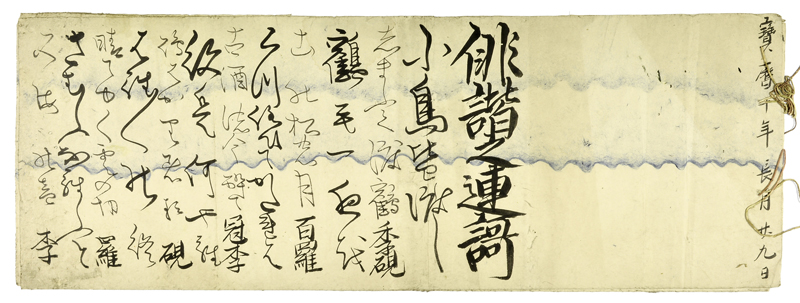

図版2 「俳諧之連謌」

宝暦年間頃までの季硯には、歌人としての側面がほとんど認められないといっても過言ではないように思われる。そして、季硯が漢詩も俳諧も次節で述べる和歌も「季硯」の呼称一つで通していることは、三つの領域を一体のものとして享受する季硯の意識を物語るものといえ、注目される。