風水以後しばらく中絶して天明前後になると、松江に松平雪川があり、杵築に広瀬百羅、同浦安(中略)がある。

(『出雲俳句史』「第一編 明治以前 第一章 概説」)

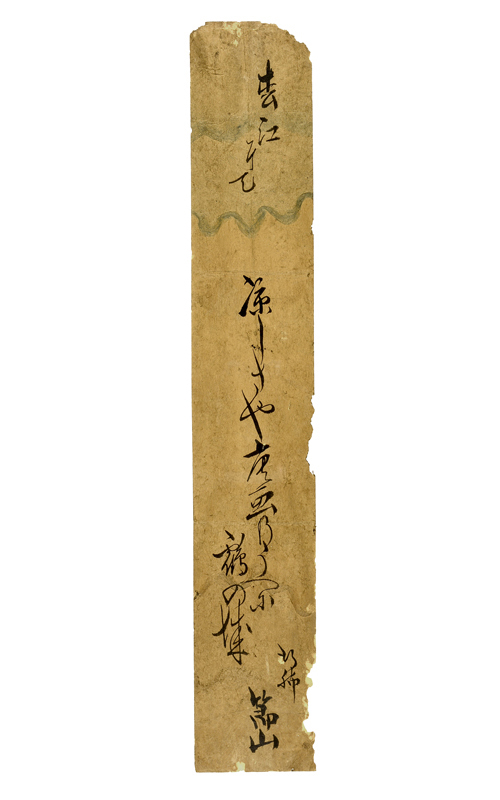

この「中絶」時期の資料として、元文四年の年記のある『誹要辨』、『俳諧すがた見』という二種類の伝書を見出すことができた。これは、淡々門の不識庵節山が大社に滞在した折、前者を杜千に、後者を冠李に与えたものである。また、やはり手錢家蔵書中には節山の短冊(図版1)と懐紙が一枚ずつ存在すること、さらに手錢家の日々の記録である『萬日記』中に、節山たちが鷺神社に奉納した俳額の写しが載ることも確認された【(3)】。

図版1 短冊(節山)

後述するように、大社の俳壇には、はじめは美濃派、のちには去来系の俳諧が入っているが、両書の存在が確認されたことにより、ごく初期には淡々系の俳諧が入っていたことが明らかになったのである。

また、節山から『俳諧すがた見』を伝授された冠李については、これまでその俗名や続柄が不明であったが、最近になって手錢記念館事務局長手錢裕子氏による手錢家墓所内の墓石の調査が行われた。その結果、俗名は兵吉郎(享保四年~寛政八年)、続柄は季硯の弟、戒名は花菴行栄居士、没年は寛政八年で七十八歳だったことが確認された。

さらに、冠李の俳諧活動については、これまで、美濃派の雲裡坊編『蕉門名録集』(宝暦二年刊)への入集が、大礒氏によって指摘されていたが、加えて洗耳(沾耳)坊編の『七十子(しちじゅうね)』(寛保三年跋、芭蕉五十回忌追善集)、『梅日記』(延享二年刊)に、左の句が入集することが確認できた。

旅好の一つれはやし年の梅 雲州大社 冠李

(沾耳坊編『七十子』寛保三年跋)

出雲 大社

月人の云名付ありそはの花 杜千

真紅に狂ふ殿の若鷹 沾耳

石臼の届く裏町秋更て 柳波

心やせなく旅を落着 五溪

湯上りと茶によい程の降にけん 冠李

少ない髭をほめる團絵 関山

(沾耳坊編『梅日記』延享二年刊)

なお、『梅日記』には、右の「出雲 大社」俳人たちとは別に「雲州 松江」の俳人として、尾鶏・沛芥・野芥・冨窓・泉滴・寸艸・露舎・不酔・思道・澗皷・和風・普睦・嵐里・湖嵐・文波、が入集する。これは、松江の俳壇とは別に大社の俳人たちが独立して扱われていることを示している。つまり、この時期には、すでに大社で俳壇が形成されていたのであろう。

また、『蕉門名録集』には、冠李だけでなく、季硯をはじめ、李夕・五溪・素川・魯什・石泉・飄尾・酔月・寸松・文裏・呂植・雲坡・酔月、が「大社連中」として入集する。同書は四季別に部立てがおこなわれており、四季の各部に「出雲州 /大社連中」が入集している。そのうち、左に「春之部」の当該箇所を引用してみたい。

出雲州

大社連中

しら梅やいつれの枝を銀河 季硯

蕨にはへつらひもあり梅の花 李夕

白梅や去年の氷柱のしつくより 五溪

しら梅や木の下住のほし月夜 冠李

ゆつり状書て老たる柳かな 季硯

野あそひの袂にのこるすミれ哉 素川

糸ゆふのつなく隙なきひはりかな 三刀屋 魯什

梅かゝにけふも暮たり芝のうへ 石泉

(『蕉門名録集』春之部)

ここで注目すべきは、魯什に「三刀屋」の住所が記されていることである。句の配列を考えると、おそらく石泉も三刀屋の俳人であろう。夏之部と秋之部に魯什の句は入集していないが、そこに入集する酔月の名前には、魯什と同様に「三刀屋」の住所が付記されている。なお、夏之部は酔月・石泉・寸松、秋之部は酔月・寸松の順で入集しているので、石泉・寸松も三刀屋の俳人であった可能性が高い。

右の記載から推測されることは、この時期(百蘿が去来系の俳諧を出雲に持ち帰る以前)には、大社と三刀屋の俳壇はまだ未分化で、ともに美濃派に属していたのだろう、ということである。