《パネリスト》 芦田 耕一

久保田啓一

伊藤 善隆

佐々木杏里

田中:パネルディスカッションをはじめたいと思います。司会は田中が務めます。先生方は、今回のプロジェクトの中心メンバーであります。私の隣から湘北短期大学の伊藤善隆先生、島根大学名誉教授の芦田耕一先生、広島大学の久保田啓一先生、手錢記念館学芸員の佐々木杏里さんです。よろしくお願いします。

今日は、ここにお示ししましたようなトピックについて順にお話していきたいと思います。手錢家蔵書の特色、歴代の文芸活動、それから先ほど私の基調講演でも取り上げました三代から五代の頃の文芸活動。もう一つ、七代妻さの子の文芸活動。それに、少し新しいトピックとして、江戸後期の俳諧のこと、そして幕末大社における和歌と俳諧。最後にまとめ、という順序でまいりたいと思います。

まず手錢家蔵書の特色についてですが、先ほどお話いたしましたとおり、最大のポイントというのは、歴代が文芸活動を実践する、その中で蔵書が集積され、継承されてきたという、この点だと思います。そして、もう一つ言いますならば、この手錢家蔵書を通じて、出雲地方の文芸的なネットワーク―和歌や俳諧を営む人たち―そのネットワークと手錢家の歴代の人々とのつながりというものが見て取れる、こういうことになろうかと思います。先ほど来申し上げていることですけれども、手錢家の文芸活動のピークというものは二つあると考えられまして、一つ目は大体年代でいうと一七〇〇年代の半ばから後半にかけて、手錢家の三代から五代の時代。それからもう一つは、一八〇〇年代の半ばから幕末頃にかけて、七代目の頃ということになろうかと思います。

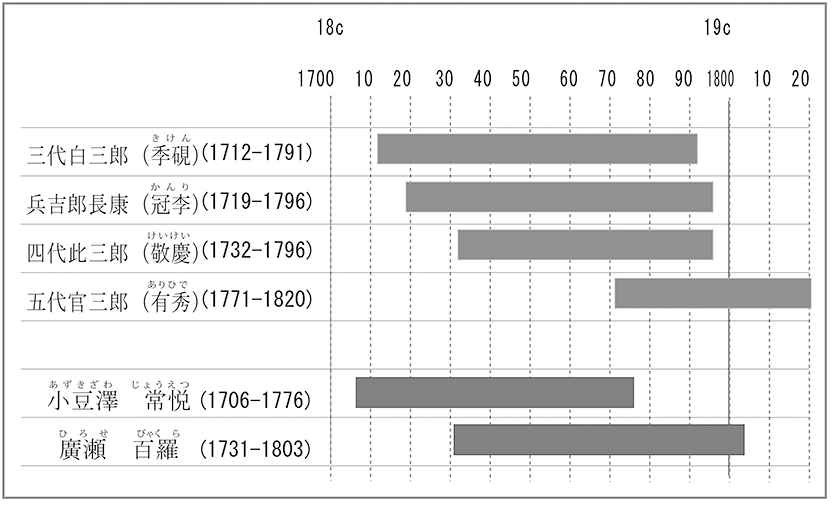

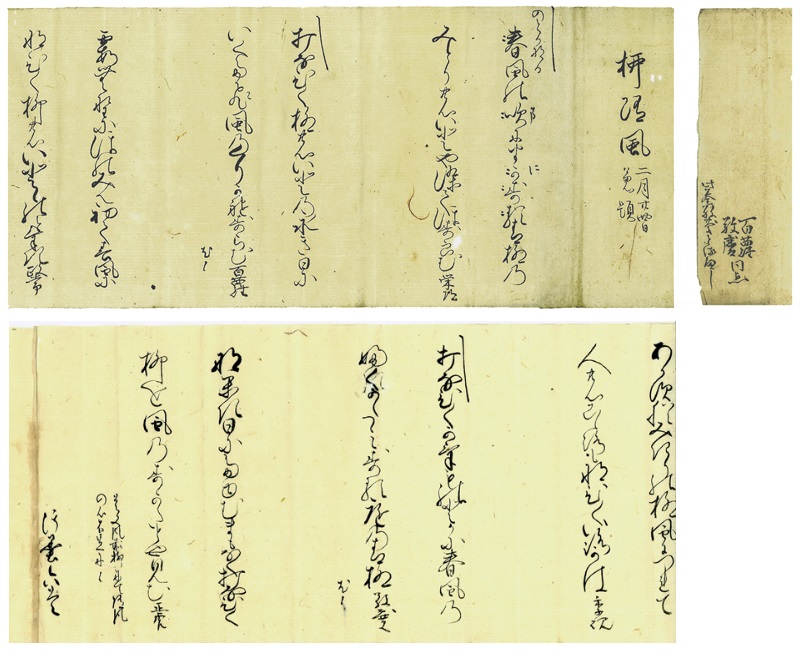

では早速最初のピーク、三代から五代の頃の文芸活動に関してお話を進めていきたいと思います。先ほど私の話の中でも触れましたが、「和歌と俳諧」という二つの柱があります。和歌のほうは釣月という江戸の歌人がいて、その釣月から学んだ小豆澤常悦が松江の歌人。そこから大社に入ってくるという流れがあります。それから俳諧のほうは、これも先ほど取り上げました廣瀬百蘿。百蘿という人からの流れ。この辺が重要なポイントになってまいります。関係する人物の年表を準備しておりますので参照して下さい。(図版1)

図版1 年表1

三代の季硯、そして順に冠李、この人は三代季硯の弟でした。それから四代の敬慶、五代の有秀、というふうに、こういう年代を生きた人々。そしてその下の方の二人の人物。和歌の小豆澤常悦、それから俳諧の廣瀬百蘿。こんな感じで生没年が重なっています。

ではその中からまず和歌の系統のほうについてお話を進めていきたいと思います。この人物の図の赤く記しましたところ、この辺りになってまいります。それではこの手錢家の三代から五代の頃の和歌に関して、大変詳しく調べていただいて、新しいことをたくさん発見してくださいました久保田啓一先生にお話をいただきたいと思います。資料の画像も用意しておりますので、こちらのほうも適宜見ながらお話をお願いします。

久保田: 久保田でございます。

特にこの辺りのことにつきまして、昨年から調査をさせていただきました。私はそれまでほとんど手錢家のことは存じ上げませんでしたけれども、和歌資料としてかなりたくさん集中的に拝見することができました。それによりまして、かなり人間関係、そしてそれに伴う資料の伝存状況というのがわかってまいりましたので、それにつきまして十月十三日に講演をさせていただきました。その講演内容に若干重なる形でご説明をしたいと思います。

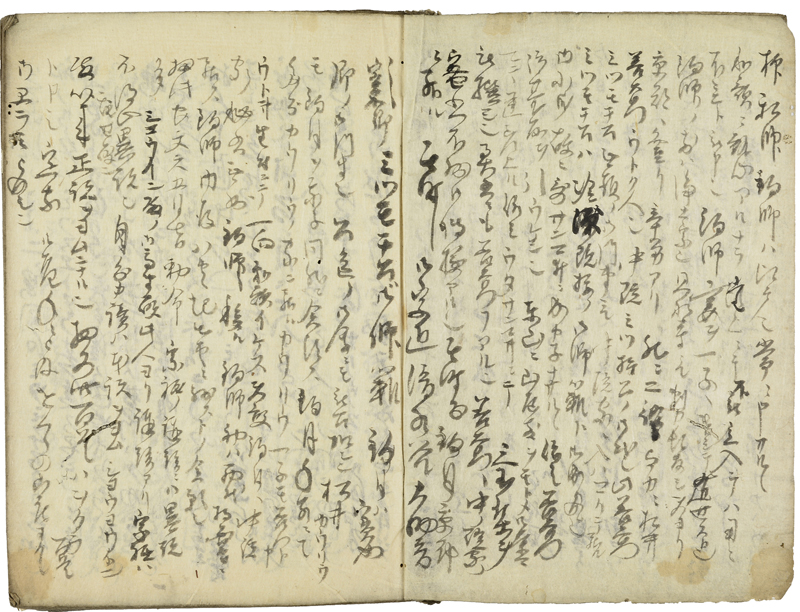

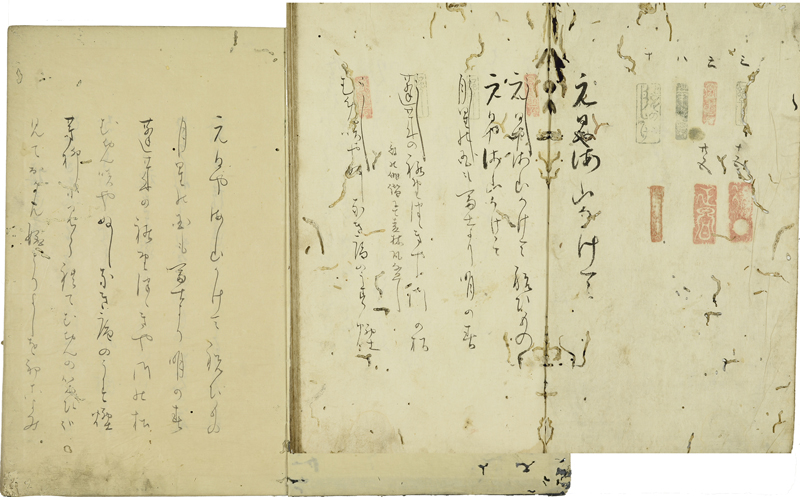

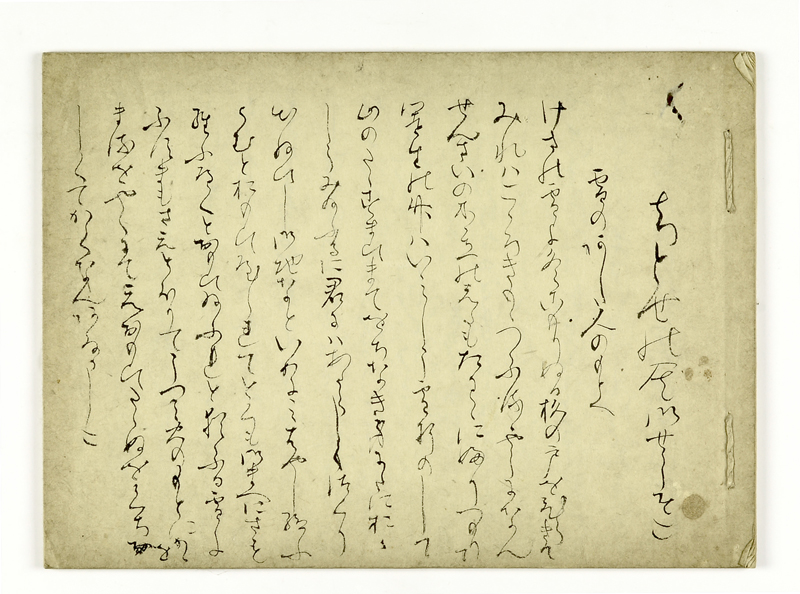

まずここにスライドを挙げていただいておりますのが、『愛屋免日記』(図版2)という書物です。

図版2 『愛屋免日記』

これは季硯のノートであります。この左側の写真を見てくださるとわかるんですけれども、これは張り紙が右側の丁にペタッと貼ってあります。こういう形でいろんな種類の記事があるわけですが、概ねこれは歌学、歌の学問に関する季硯の書留と言ってもいいわけです。このように紙をペタッと貼ってあるのは、どうやら季硯が受け取った書状などをそのまま貼り付けてある、つまり、何でもかんでも歌に関する情報をこの一冊に書き留め、あるいは貼り付けておくということを季硯さんはやっている。これをつぶさに見ていきますと、季硯がどういう情報を誰から仕入れたかということが、ものすごくよくわかっていくわけです。この『愛屋免日記』というのは、明和九年、一七七二年から記事がはじまります。どうもこの明和九年に、季硯を中心とする杵築の人々は歌の会を本格的にはじめたようです。それ以来の記録がこの『愛屋免日記』には入っているということでございます。

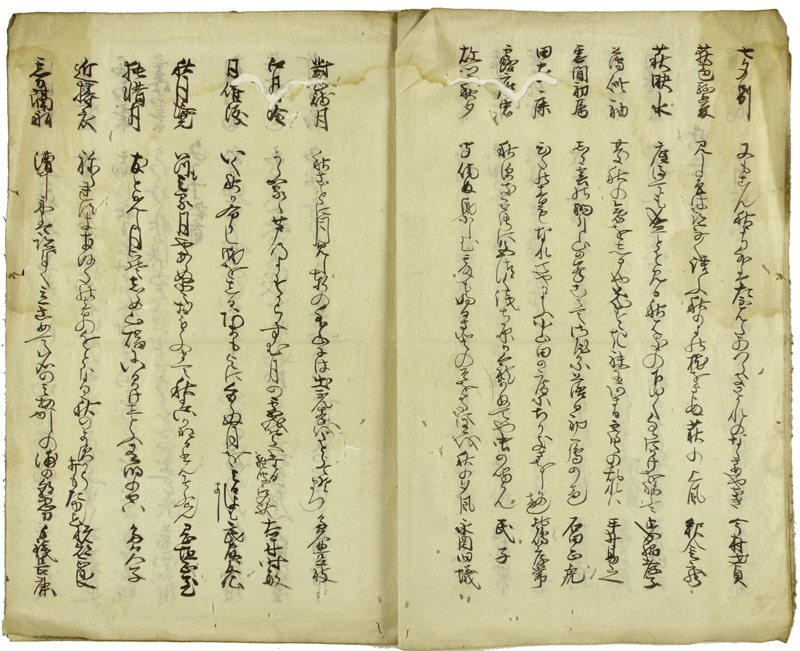

この次に挙げましたのは、『百人一首聞書』(図版3)という、これもやはり季硯さんが安永二年に「百人一首」の講義を受けまして、そのときのいわば口述筆記の本でございます。

図版3 『百人一首聞書』

このようにびっしりとカタカナで書くというところは、聞いたままを便宜的にどんどん書いていくのには適していたんだろうと思いますけれども、このような聞き書きを集中的に行った。先ほどの『愛屋免日記』、それからこの『百人一首聞書』に出てきます師匠というのが、今回のお話しでも出てきました小豆澤常悦という人でございます。季硯さんが師匠と呼びますのはこの常悦でございます。ですから常悦が季硯さんの歌の指導者であったことは間違いないわけです。

この記事には、当時の出雲の方言まで入っていまして、そこも珍しいところです。中院通茂という人がおりまして、それを常悦は「ミツモチ」というふうに書いているんです。つまり「ミツモチ」と「ミチモチ」という二つの音がこの時代ではどうやら一緒になっていたらしいということを、方言の専門家から聞くことができました。ですからひょっとするとこれは方言資料としても大変役に立つものなのかも知れません。この聞書は読みにくいのですけれども、これを精密に読んでいきますと、当時の杵築の歌の学問のレベルがちゃんとわかっていくだろうと思います。

次は『高角社奉納百首和歌』(図版4)ですけれども、これを主催したのが小豆澤常悦でございます。

図版4 『高角社奉納百首和歌』

先ほどの田中先生のお話にもありましたけども、季硯さん、それから手錢長康ですね、これが冠李さんなのですけども、それから最後に手錢敬慶さん、こういった人たちの歌が入ってくるわけです。ですから、季硯、敬慶、そして冠李という人たちがちゃんと歌の面でもこういった企画の中に入ってくる。それを取りまとめていたのが常悦であろうということなんです。

常悦という人は、釣月という人がこの出雲に入って来ましてから、その教えを受けております。釣月は、京都の公家たちの中にどっぷりと入りまして、その公家たちの活動をつぶさに知っている。だから公家のそういう生活面に直結したレベルでの文芸活動というのを釣月は目の当たりにして、そこで学んだことを出雲に持ってきているわけです。ですから一七〇〇年代頃の和歌ということを考えますと、そういう公家の文化をいかに受け止めて、それを伝えるかということが非常に重要なことになってくるわけです。だから歌道というふうによく言いますけども、歌というのは決してこの時代は商売でやるものではない。つまり職業として歌人というものは存在しないわけです。つまり歌というのは道であって、その道を体現しているのは、藤原定家あたりから連綿と続く公家たちで、彼らがまさに自分自身の体でその文化を担っている。その公家たちと接触して直接指導を受けたということが、いかに高い価値を持ったかということなんです。ですから先ほど見ました『愛屋免日記』にしましても、それから安永二年の『百人一首聞書』にしましても、その釣月を通して、公家たちから得た綿密な情報を非常に細かく書いてあるという、それがまた地方においても価値を持った情報であったということ、これがこの時期の活動としては特徴的であるということなんです。公家が体現していた和歌文化というものが全国あらゆるところで重んじられ、受け止められていった。その文化のあり方というのは、ちゃんと杵築の地でも共有されていたということ、これがこの手錢家の資料群を拝見して、特に季硯、それから冠李、そして敬慶というこの一族、そしてその上で指導をする小豆澤常悦という人の具体的な活動によって読み取ることができるということ、それが私にとっては非常に大きな成果であったと思っております。

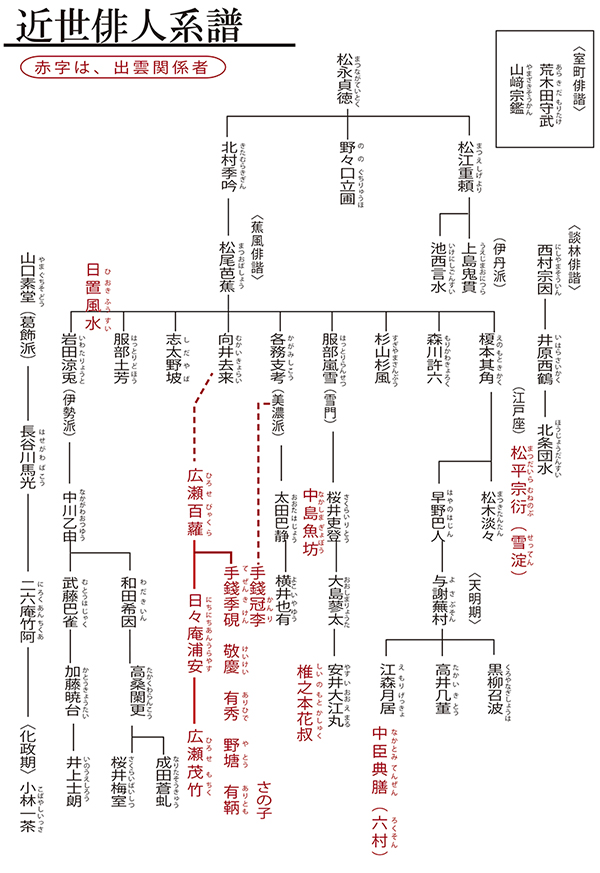

田中:はい。ありがとうございます。では話を先に進めたいと思います。同じ時代、同じ人物たちなのですが、今度は俳諧という側面から見てまいります。百蘿、そこからつながります季硯、そして長康、この人は冠李という号で俳諧を営んでおります。それから四代の敬慶は、あまり俳諧の業は見て取れないように今のところ思われます。そして五代の有秀。こういったところが中心になってまいります。今日は皆さんのお手元に、俳諧について、関連する全国規模のところから出雲にいたるまでを書いてある近世俳人系譜、これは伊藤先生と佐々木さんの力作ですが、これをお配りしています。こちらもご参照いただきながら、それではこのトピックに関しては伊藤先生にお話いただきたいと思います。

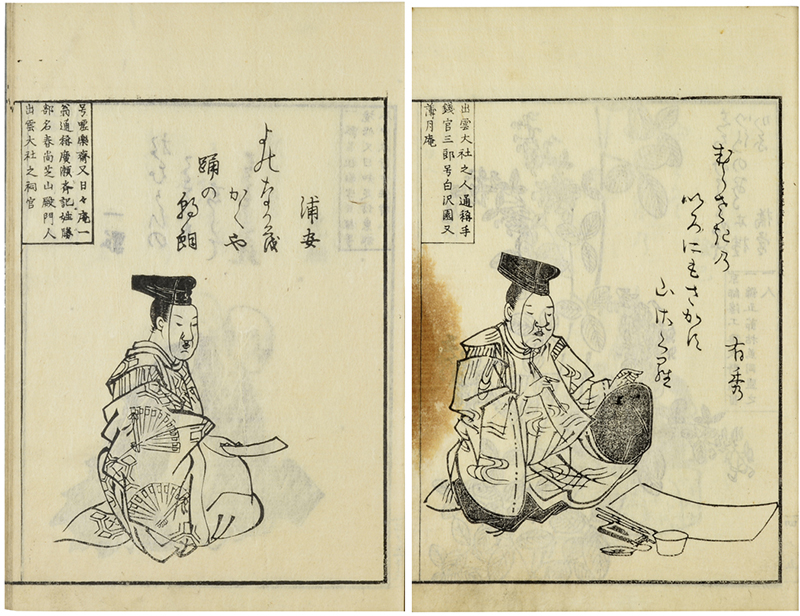

伊藤:それでは次に俳諧です。この時期の手錢家に関する大きなトピックとしては、先ほどから名前が出ている百蘿との関係があります。先ほどの田中先生の資料に廣瀬百蘿の略伝が載っています。百蘿が注目される理由は、まずそこに出ている『岡崎日記』という本です。この資料を最初に発見してご紹介なさったのは、大礒義雄先生です。芭蕉の著名な研究者です。大礒先生は、『岡崎日記』のご研究のために、出雲の俳諧についてもご調査をなさったようです。しかし、はじめは、もうひとつよく判らなかった。それが、後になって、『出雲俳句史』を出された桑原視草先生のことをお知りになって、質問をなさっています。ところが、質問された桑原先生もご存じでなかったのが、季硯、冠李という手錢家の人たちの俳諧活動でした。では、なぜ『岡崎日記』が注目されたかというと、この本は、百蘿が京都の岡崎に隠棲していた空阿という俳人を訪ねて、俳諧の指導を受けた時の記録だからです。空阿は、芭蕉の弟子の去来の甥です。ただし、大礒先生は、甥ではなくておそらく庶子だったのだろうと推測なさっていますけれども、とにかく空阿の許を訪れて芭蕉直伝とされる俳諧の伝を受けるのです。そして、その伝を出雲に持ち帰って広めた。そういうことが『岡崎日記』の記述からわかります。そして、実際に、手錢家の蔵書には、百蘿が出雲に帰ってから、出雲の人に与えた『蕉門発句十五味』(図版5)という伝書が残っていました。

図版5 『蕉門発句十五味』

この本の最後のところを見ると、宝暦十年に、茂竹堂というのは百蘿の別号ですけども、その茂竹堂が嵐白という人に与えたことがわかります。

この嵐白という人はどういう人物かわからないのですが、手錢家に残っている季硯や冠李たちの句が載っている資料には、一緒に名前が出てきます。連句も一緒にやっているので、おそらくごく親しい仲間か、あるいは一族の誰かであったかと推測されます。そういう人に、京都から持ち帰ってきた去来の伝を、百蘿が授けていたことがわかる資料です。どうしてこのことが重要かと申しますと、百蘿が去来の伝を持ち込むまで、大社の俳人たちは、三刀屋の俳人たちと同様、美濃派の俳諧を受け入れていたようなのです。お手元の表(図版6)で御覧いただきますと、去来の右隣に各務支考という名前が載っています。

図版6 近世俳人系譜

支考も芭蕉の重要な弟子の一人です。その支考の流れを汲む人たちは美濃派といわれる一派を形成していて、その美濃派の俳諧が出雲には入ってきていたらしい。そこに百蘿が京都から去来の伝を持ち帰ってくる。三刀屋の俳人たちは、そのまま美濃派だったのですが、大社の俳人たちは去来系の俳諧を受け入れ、その後もその系統を維持していく、そういう流れだったということが、かなり明確に判ってきました。

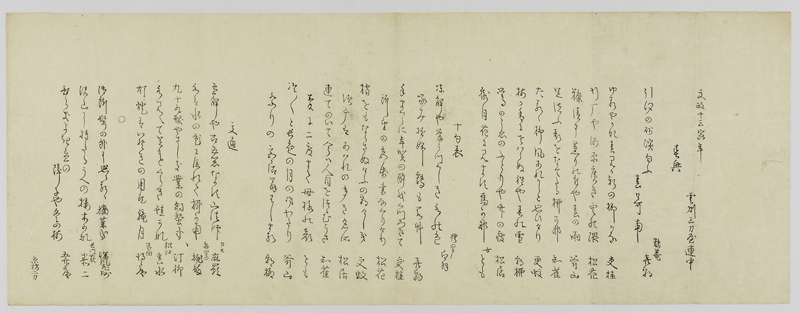

それでは次の資料です。先ほどご紹介がありましたが『あきのせみ』(図版7)という俳書です。

図版7 『あきのせみ』

これは百蘿の追善集ですが、この序文は手錢家の有秀が書いています。巻頭に百蘿の肖像画が載りますが、これも有秀が描いたものです。それから跋文ですが、蒼虬という俳人が跋文を記しています。この人は、当時、京都で人気があった有名宗匠です。つまり、有秀は、有名な宗匠に跋文をもらって、きちんと一冊の追善集としての体裁を整えてこの本を出版したということがわかります。

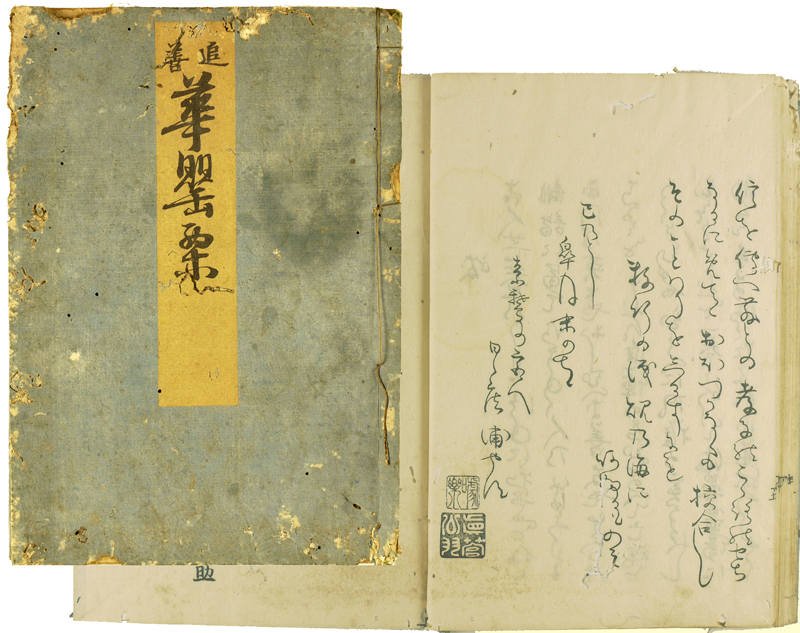

それから、次は『追善華罌粟』(図版8)という有秀の追善集ですが、これは跋文を浦安が書いています。

図版8 『追善華罌粟』

百蘿の子息ですね。つまり、お互いの当主の追善集を、お互いの当主が編集しているということです。両家には姻戚関係もあったのですが、俳諧のほうでも非常に密接につながっていて、大社の俳壇をリードする存在だったということが、こうした資料を検討することで具体的にわかってきました。

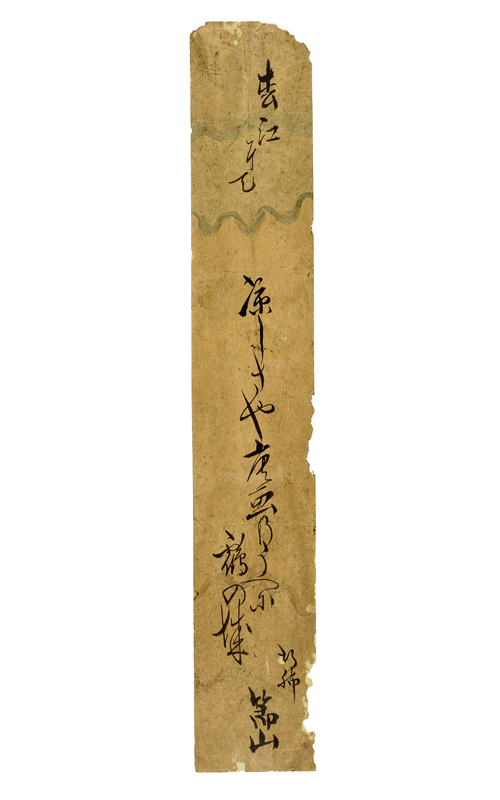

それから、百蘿の活動とは別に、もう一つ面白いことがわかってきました。これは手錢記念館に残っている短冊ですが、節山という人の短冊(図版9)です。

図版9 節山の短冊

この節山の署名の右肩のところに「行脚」と書いてある。行脚というのは旅の者ということですね。つまり、この節山は、旅人としてやって来て、大社の俳人たちと接触したということです。

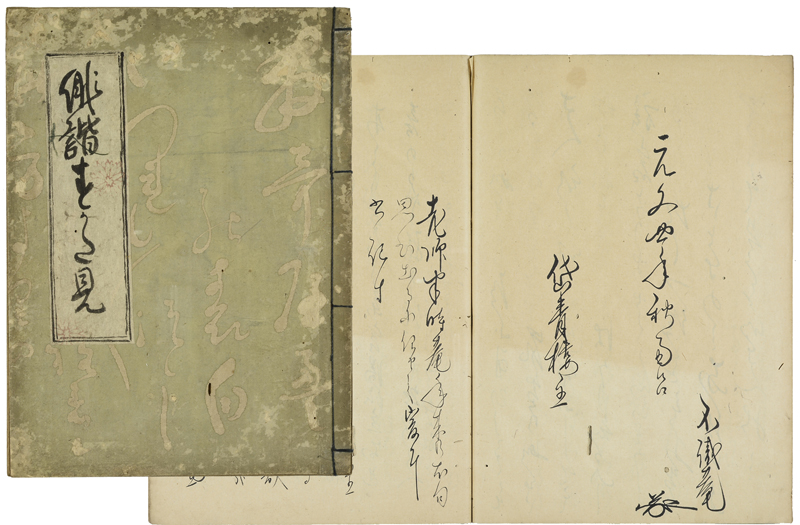

その節山の活動を、もう少し具体的に明らかにする資料が、やはり手錢記念館に残されていました。『俳諧すがた見』(図版10)という伝書です。

図版10 『俳諧すがた見』

先ほど話題にした百蘿が持って帰ってきたものもこういう種類の書物ですが、この節山が持ち込んだのは、百蘿のものとは別系統の伝書でした。『俳諧すがた見』には元文四年の年記があって、不識庵という署名と花押があります。この不識庵が節山です。

この伝書の宛名、つまりこの伝書を与えた相手として、岱青楼主という名前が書いてあります。この号は、じつは昨日までわからなかったのですが、先ほどの田中先生のお話にありましたように、冠李の別号であるということが特定できました。つまり、冠李が節山から伝を受けていたということです。

先ほどの百蘿の伝書『蕉門発句十五味』には宝暦という年号が書いてありましたが、この元文というのはそれより前の時代です。この節山の履歴はよくわからないのですが、『俳諧すがた見』の冒頭には、「老師半時庵」と書いてあります。つまり、節山が「老師」、すなわち「先生」と呼んでいる人物が半時庵です。半時庵とは、お手元の表で御覧いただくと、榎本其角という芭蕉の弟子がいて、その弟子に松木淡々という名前が載せてあります。その淡々の別号が半時庵です。ですから、節山は、淡々の弟子だということがわかります。淡々は大坂に出てきて一大勢力を築いた人です。その弟子が、大坂から出雲に旅をして、淡々系の俳諧を広めようとしていたということなんです。このことは、従来の出雲俳諧の研究では全く知られていませんでした。

節山が伝書を与えたのは、冠李だけではありません。『誹要辨』という伝書が、やはり手錢家の蔵書にありました。これも節山の伝書で、杜千という俳人に与えたものです。この杜千も正体不明なのですが、先ほどの嵐白と同様、手錢家に近しい人物か、あるいは一族の誰かであったかと推測されます。そういう人たちに、節山がこうした伝書を授けていたということは、節山が出雲・大社の地に淡々の系統の俳諧を根付かせようとしていたということです。もちろん、彼らが自分の弟子になってくれれば、それは自分の収入源になるわけですから、一生懸命だったと思います。しかし、節山が淡々系の俳諧を伝えた後、百蘿が去来系の俳諧を出雲に持ち帰りました。大社の俳人たちが、その去来系の俳諧を受け入れたことは、さきほどお話ししたとおりです。その結果、淡々系の俳諧が、一時的にせよ、出雲に入ってきたということは、言ってみれば、きれいに歴史上から抹殺されてしまっていたのです。

この時期の俳諧資料をいくつか見てみましょう。まず、『松葉日記』(図版11)という句集があります。

図版11 (右)点取帖・(左)『松葉日記』

署名はありませんが、内容から季硯の句集だということがわかる資料です。この『松葉日記』と同じ句を記した句集がもう一冊ありました。こちらには書名もなく、痛みも激しいのですが、句に判子が捺してあります。この判子は、句の出来不出来を、宗匠が点数で評価して捺すものです。古い時代は、良い句があったら右肩に長い斜め棒のようなものを一つ付ける。もっと良い句だと。もう一つちょんと付ける。つまり点がない句と、一本引いてあるのと、二本引いてあるの、という三段階だったんですが、この時代になるとさらに細かく段階ができています。それを単純に棒の数や直接数字を書き込むのではなくて、ちょっと遊んで、いろんなデザインの判子を自分たちで工夫をして、それを押すことで何点と示すというようになります。これを点印といいます。表紙の見返しに、全部の点印を捺して、それぞれの印が何点のものかわかるように、三点だ、六点だ、八点だ、十点だ、と墨で書き込んでいます。ですからこの判子を追っていくと、どういう句が評価されて、どういう句が評価されないというのが、ある程度わかります。それから句の脇に小さい字で書き込んであるのは、この点を付けた宗匠が自分の意見を書いたり、添削したりしたものです。残念ながら、この点を付けた宗匠が誰であったかは目下不明なのですが、こういう資料が残っているというのは非常に貴重なことです。

それから、さきほどから何度もお話に出てきた、百蘿が去来の系統の伝書を持ち込んだということですが、これが大社の俳人にとって非常に大きなアイデンティティになっていったことがわかる資料を御覧頂きます。これは、百蘿の孫が賛を書いた芭蕉像です(図版12)。

図版12 芭蕉像

江戸時代の後期になると芭蕉が崇拝されるようになって、こういう芭蕉の画像がたくさん制作されるようになります。まあ大体こんなふうに芭蕉の絵を描いたら、その上に芭蕉の句を賛として書きます。それで、その芭蕉の句を揮毫した宗匠は自分の署名を入れるのですけれども、この芭蕉像には「百蘿庵茂竹拝書」と書いてあります。よく見ると、その右肩に「落柿舎五世」と書いてある。「落柿舎」というのは去来の別号です。つまり、去来から数えて、空阿が二世、それから出雲に移って百蘿が三世、百蘿の息子の浦安が四世、そして自分で五世だ、という自己認識、自己主張です。このように、後々まで、この落柿舎の系統というものを非常に大事に意識して俳諧活動をやっていたということがよくわかる資料です。その辺りが今回の調査でわかってきたことです。

つまり、出雲の俳諧の栄枯盛衰というか、移り変わり、それから去来の系統を意識するという独自性、そういった側面についての発見があったということになります。

田中:伊藤先生、ありがとうございました。佐々木さんは、手錢家の資料を隅から隅までご存じで、伊藤先生と特に俳諧の資料の調査をずっと続けて来られましたが、資料をご覧になるなかで何か気付かれたこととかありましたら、コメントいただけるでしょうか。

佐々木:これまで何年も、資料の意味が全然わからずにいたのが、伊藤先生、久保田先生が参加してくださったことでわかってきた。何が書いてあるかまではどうにかわかっても、その時代にどういう意味を持っていたかということが全然わからなかったんですが、先生方のご参加によって、その時代の出雲の人たちがどういう意識を持って文芸活動をやっていたのか、何を大切にしたのか、何を求めていたのかということが、段々わかってきた。資料が残っていることの大切さというのをすごく感じました。

田中:大量の資料が残っているわけですが、まあ何とか文字を解読するまではやったとしても、その後ろに何が見えてくるかというところに一つのハードルがあるわけですね。それで、人名が出てきますが、その人名がどういう関係でつながるのかという辺り。その辺を先生方と一緒に解きほぐしていくと、この時代の、この歴代の手錢家の人々がどういうところとつながって、あるいはもしかすると何を求めながら文芸活動をしていたのか。そんなことがじわりじわりと明らかになってくると。そういうことでよろしいですね。

佐々木:そうですね。冠李という名前があっても、冠李が誰なのか十年近くわからなかったことがフッとわかる。そういうことがこれからも多分、こうやって皆さんにお話することから資料が増えたり情報が増えることで、多くなるのではないかと期待しています。

田中:それでは次のトピックに移りたいと思います。では再び久保田先生にお願いします。『点取和歌詠草』と称される少し珍しい資料が出てまいりました。この資料の意味についてお話をいただけるでしょうか。

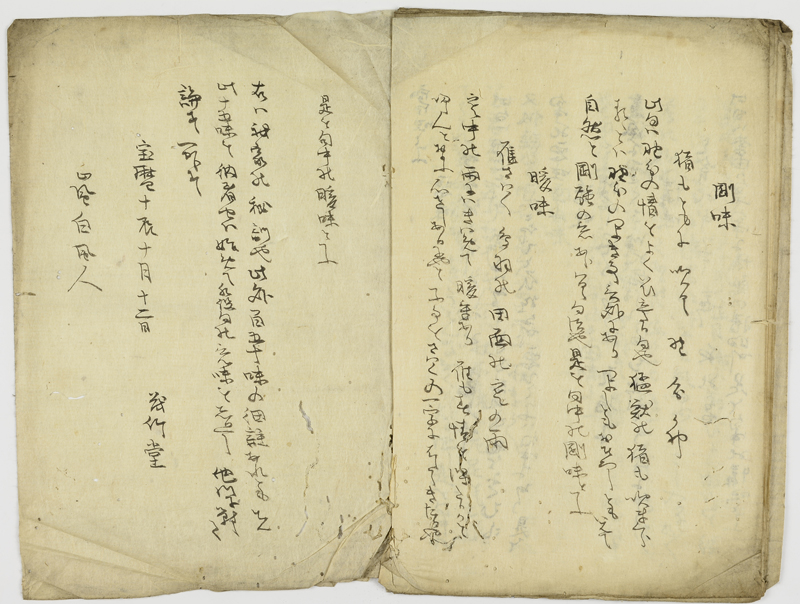

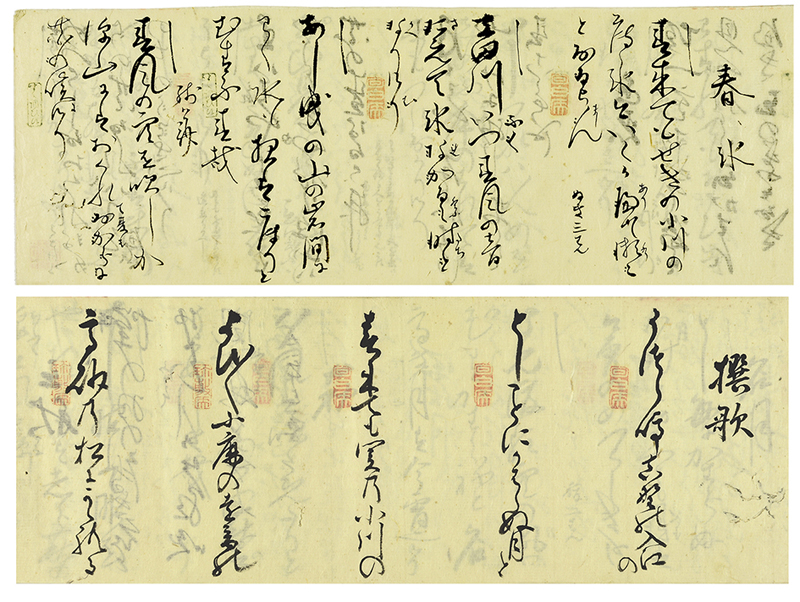

久保田:はい。この三代から五代にかけての和歌、そして百蘿は俳諧のほうでも大活躍の存在ですが、その時代の文芸をいわばまとめるような形で、ちょっとこういう資料を提示させていただきました。最初に、「百蘿、敬慶、同点、此巻敬慶とるべし」と書いてあります(図版13)。

図版13 『点取和歌詠草』(「柳随風詠草」)

これは百蘿と敬慶は同点であって、この巻は敬慶が手元に留めるのがよいということであります。まずこういう文言が、この詠草の端裏ですね、文書の裏側に書き込んであります。

これはどういう資料かといいますと、右に「柳随風」という題が指定されております。そして「二月廿四日兼題 」とあるので、これは二月二十四日の歌会で、前もって「柳随風」という題を指定してあるということです。「この日はこの題で歌会をやりますよ」ということが、あらかじめみんなに通知されていたということです。私の講演のときにもちょっと紹介しましたけども、明和九年からはじまった杵築の歌会は、この毎月二十四日というのも歌会の日としてちゃんと決まっているんですね。ですからその杵築の歌会のどれかで行われたものであるということが明らかです。

一首目は栄道という人の歌、歌の下に「栄道」と書いてありますが、この栄道という人は杵築のお寺のお坊さんですけども、この人の歌は、もとは「春風の吹にまかする青柳のみどりのいとや染てほすらむ」となっていた。これを先生が添削しているわけですね、「のどかなる風のまにまに青柳のみどりのいとや染てほすらむ」のように。「吹にまかする」というのがどうも良くないということで、「のどかなる風のまにまに」というふうに改めてあるわけですね。そして右側に線が引いてあります。これが合点。つまり先ほど伊藤先生のお話にもありました俳諧と同じで、やはり良い評価をする場合にはこういう合点を付すわけです。この合点をたくさん取った人が、いわばその歌会での勝者であるということなんですね。

次に百蘿の歌があります。「打なびく柳のいとの永き日にいくたび風のくりかへすらむ」、やはり合点が付きます。もう一つ注意していただきたいのは、その歌の左側にちょっと下のほうですが、「尤候」と書いてあるんです。ここですね。読み方としては「もっともにそうろう」だと思いますが、これは「うん、いいですよ」という感じなんですね。これは褒め言葉なんです。つまりこれは合点を付け、さらに師匠が「これはいいよ」という褒め言葉を付けてある。こういう形でみんな「柳随風」の題で二首ずつ詠んで、十四首の歌が並ぶわけです。

では次をお願いします。季硯さんがおりますね。それからその横に敬慶さんがおります。こういう杵築のメンバーでやっているわけですが、例えば敬慶さんのところには、「ゆるく吹風のすがたもあらはれてなびく柳のいとゞのどけき」の歌があって、それに合点があり、「おもしろく候」、これも褒めてあるわけですね。このように十四首が並びます。合点が付いてない歌はだめなんです。これは評価の対象にならない。合点がなくてこまごまと書いてあるのは、これは批語といって批判の言葉です。これは「こういうところが駄目なんだ」と説明してあるわけなんですね。ですからこれはどんなに書いてあっても全然評価にならない。そしてこのように十四首の歌に評価がありまして、最後に「汚墨六首」と書いてあります。つまり合点を付けた歌が六首ある。それを師匠はへりくだって「汚墨」というんです。墨で汚したのが六首ありますと。これで実際に調べてみますと、百蘿が合点を得たものが二首、そして敬慶がもらったものが二首で、やはり同点なんですね。あと栄道と政懿が一首ずつで六首です。

しかも先ほどの「尤候」とか「おもしろく候」のような褒め言葉をもらったのも、百蘿が二首、敬慶が二首だった。合点をもらい、なおかつ褒め言葉をもらうと、もっと評価が上がるわけです。その合点と褒め言葉をもらった数の合計で一番多い人が高い評価を受ける。

この時代のこういう歌会の詠草というのは、まさに公家が周りの門人たちの指導として行う点取和歌の形式そのものであります。そしてこの時代の特徴なんですけども、本来こういう和歌の評価というのは、こういうふうに手書きでちゃんと書き込み、そして合点も付して、そして一番高い評価を受けた人がその詠草をもらうということで完結していた。だから「此巻敬慶とるべし」というのは、同点ですから、まあ前回は百蘿がもらったので、今回は敬慶が受け取っておきなさいという感じのことだったんでしょう。もし一点でもどちらかが上であれば、その人の手元にこの詠草は残ったはずなんです。この場合は敬慶がこの詠草をもらうことになったので、手錢家にこの現物が残っている。

今こういうことをお話しましたのは、これが十八世紀半ば頃の伝統的な点取和歌の形式であるということです。これが幕末にどのように変わるかということを後でまたお話ししますので、いわばその前提としてこれをしっかりと把握していただきたいと思いまして、こういうご紹介をいたしました。以上です。

田中:どうもありがとうございました。本当にこういう資料をぱっと見ただけでは何が行われているのか見当が付かないのですが、久保田先生にまるでその座がここに蘇ってくるかのように、説き起こしていただきました。

それでは、手錢家の文芸活動第二のピーク、七代の妻さの子の文芸活動について少し踏み込んだお話をしてみたいと思います。(図版14)

図版14 年表2

年代は随分下りまして江戸時代の末期の頃であります。周囲には大社の名だたる文人たちがいたわけです。先ほどの基調講演のところで、私が芦田先生の著書・講演を引用しながら一旦まとめをさせていただきましたが、出雲大社の千家家、千家俊信からはじまりまして、千家尊孫、千家尊澄、それから富永芳久、それと後でもまた名前が出てまいりますけども、中臣典膳。こういった名だたる人々が大社の地で文芸に携わっていたという時代です。

それでその特に和歌のことが重要になってまいりますが、この時期の出雲の歌壇について長く研究をしてこられた芦田耕一先生にその辺りをお話いただきたいと思います。今日はプリントをご用意いただいておりますので、ご参照いただきながらお聞きいただけたらと思います。芦田先生、よろしくお願いします。

芦田:ご紹介いただきました芦田です。お手元に資料を一枚用意しております。これは十一月十五日、ここでやりましたものが主になっているんですけれども、その辺りのことも含めて説明を申し上げたいと思います。

まず出雲の和歌というのは、私はこの三つの柱というものが大事だろうと思うんですね。出雲という場合、ここでは大社ということに限定しているのではなく、出雲地方の和歌というように広く理解していただきたいのですけれども、和歌発祥の地であるということ。『出雲国風土記』が存在するということ。それから杵築大社。この三つが後々までずっと関わってきます。出雲の和歌を説明するときには、この三つの柱が非常に重要だということです。

ざっと江戸時代後期の特に大社歌壇をみますと、まず何といいましても千家家、北島家の両国造家の人たち、それから社家。社家といいますと、この辺りでは例えば赤塚、佐草、島、田中、富永、中という辺りが中心になっておられる社家ですね。それからあとは中臣典膳、手錢さの子、千家冨美子。冨美子というのは千家尊澄さんの奥さんですけれども。ここらが中心になるのかなと思います。私が注意したいのは、そのときに多くの歌集と歌学書が作られたということです。以下そこのところは用意したプリントに書いておりますのでご覧ください。歌集としてこういうようなものがあると。これはもう先ほどの田中先生の説明でもありましたように、千家尊孫さん、富永芳久さん、千家尊澄さん、この辺りが中心になって編纂したということです。

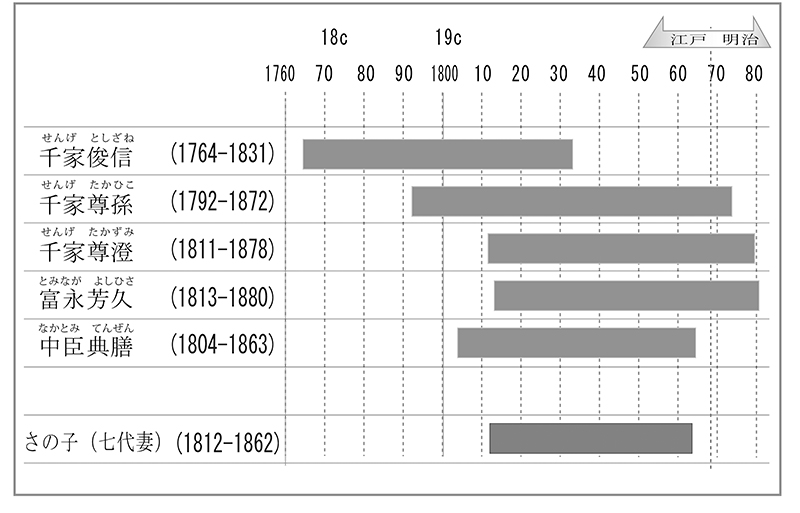

それから富永芳久さんに関しては、これが『出雲国名所歌集』の二編(図版15)なんですけれども、ここのところに富永芳久という名前が見えます。

図版15 『出雲国名所歌集 二編』

この人が序文を書いているんです。さて、『出雲国風土記』は、多くの風土記が作られたといわれていますけれども、完全な形で存在しているのは出雲国だけなんですね。後は、断片的なものが豊前だとか常陸だとかに残っているんですけれども。ですから『出雲国風土記』が現存するというのは大事なことなんです。富永さんは、先ほどの話にもありましたさの子さん宛の手紙に、風土記というのをみんながあまり知らないのは嘆かわしいと言っています。ということは風土記が自分の発想の根本にある。だから『出雲国風土記』に出てくる地名、風土記にはたくさんあるんですけれども、地名というのが大事なんですね。この地名は、こういうことでもってついたんだという、一種の地名起源譚というんでしょうかね、そういうことがあるわけです。ですから風土記に出てくる地名を何らかの形で継承したいということ。皆に知ってもらいたいという感じでもって、このように『出雲国名所歌集』を作る。最初は出雲大社ですね。天日隅宮と書いてある、出雲大社です。そこに千家俊信さん、尊澄さん、北島脩孝さんですね、それから尊孫さん、こういう形で出てまいります。こういうふうなものなんですね。これが富永さんの大きな業績で、ほかに『出雲風土記仮字書』とか、『出雲国名所集』などがあります。しかもこの本は、そこに書いておりますように大阪の本屋から出版しているんですね。ということは、それだけ需要が多かったんだろうと考えられます。

そして富永さんは度々和歌山に留学しているんです。今でいう内地留学でしょうか。なぜ和歌山かといいますと、本居宣長の子どもが和歌山に移住いたしまして、和歌山がいわば当時の本居宣長の起こした学問、古学の中心になっているんですね。ですから松阪ではなくて、和歌山のほうに行くということです。富永さんは北島家の人ですけれども、そこに行っているということも関係したんでしょうか、大阪の本屋からたくさん出版しております。

それから次、和歌発祥の地であるということ、これも大事なんです。私は長く松江に三十三年間住んでいたんですが、講演があるごとに「出雲は和歌発祥の地ですよ」ということを申し上げてまいりました。なぜかというと、紀貫之が『古今集』の仮名序に書いているわけです。「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごめに 八重垣つくる その八重垣を」というこれです。わかったようで、わからない歌なんですけれども、良い歌だなあと思ってください。ここには八雲や八重垣が出てきます。これが和歌、歌のはじめだとちゃんとあの紀貫之が書いているんです。これはお墨付きを与えたんですよ。こういうことを皆さんが知らない。もちろん発祥の地としてはぜんざいもありますね。ぜんざいもいいですけれども、甘いものだけではなくて、こういうほうも記憶に留めてください。どうも食べるほうを優先します。私もですけれども。

それから和歌発祥の地であるが故に、狭い地域に、つまりこの大社の地域に鶴山社中と亀山社中が存在したということです。鶴山社中は、出雲大社の後ろの山にちなむ命名ですけれども、千家尊孫がリーダーであり、それから亀山社中、これは富永芳久がリーダーでしょう。たぶん主宰していたのは北島全孝さんとか、その辺りであろうと思うんですけれども、そのリーダーとして富永さんががんばったんだろうということです。先ほど田中先生が言われなかったところを言いますと、「鶴山社中蔵版」という本が数多く見えます。つまりこれはどういうことかというと、鶴山社中が版権を持っているということです。社中というのは結社です。鶴山社中、亀山社中というのは歌人結社だと考えてください。踊りなんかの社中もありますし、いろいろあるわけですけれども、歌人たちの社中として鶴山社中、亀山社中があり、特に鶴山社中の場合は本を作っているということです。

これはつまり私家版です。当時の本屋さんの中心は三都、三都といいますと、江戸・京都・大阪。

そしてもう一つ、三都以外に名古屋。この四地域が本を作る所の中心になるんですね。それ以外の所から出したのは一応地方版という言い方をしています。またこれらは本屋さんから出していませんので、私家版ということになります。『類題八雲集』、『類題真璞集』、『比那能歌語』、こういうようなものが「鶴山社中蔵版」として出されている、こういうことなんですね。

これでざっと説明してまいりましたが、ではさの子さんと大社歌壇との関わりはどうなのかということですが、田中先生の説明がありましたね。これは『出雲国名所歌集二編』ですが、「白澤園さの子」というように署名がなされている。それからもう一つが『類題青藍集』(図版16)というんですね。

図版16 『類題青藍集』(さの子署名)

これがうです。「手錢さの子」と書いてあります。今の子どもは本に名前を書くということはあまりしませんけれども、昔は几帳面に書いているんですね。これは手錢家の蔵書の中でもごく一部なんです。多分特にこれらはさの子さんが自分で手に入れた本ですね、時代的にも合いますから。さの子さんにはそういう点で手錢家がすでに所持していた蔵書なども含めて、和歌を作るときの大事なテキストになっただろうと思います。

それからこれですね。さの子さんと富永さんとは田中先生が説明されたように、絶えず手紙のやり取りをしているんです(図版17)。

図版17 『ちとせの舎御せうそこ』

手錢さんの家は今の手錢さんの家だし、富永芳久さんの家は多分今の富永さんの家の近くだと思います。ほんの目と鼻の先ですね。何でそんな近い所で手紙のやり取りをするのかなと思うんですけれども。

電話でもメールでもやったらいいのに、ともかく手紙です。特に富永さんとは非常に多いですね。先ほども紹介がありましたように、さの子さんが源氏物語注釈の『湖月抄』を読んでいるのを富永さんが褒めまして、「源氏物語は歌を作るための参考になるから、がんばって読みなさい」というように言っています。この『湖月抄』はいま手錢家に所蔵されています。確か八代の安秀さんの署名が入っておりました。これはちょっと手垢が付いていましたので、さの子さんの手垢かもしれません。

それからこれも先ほどの話にありましたように、さの子さんは富永さんから僧契沖の『和字正濫鈔』という本を借りているんです。富永さんはかなりの蔵書家なんです。それから先ほどの説明にもありましたように、富永さんから『丁巳出雲国五十歌撰』の跋文を書くようにいわれました。ところがこの『丁巳出雲国五十歌撰』というのは残念ながら手錢家にはないんです。自分が、さの子さんが跋文を書いたんですよ。その本がないんです。手錢家の蔵書の中には一部だけではなく、二部、三部ある本もあります。今でいうケースなんですが、ちゃんとした紙袋に入った立派な本がそのままの形で残っているのですけれども、これだけが見当たりません。佐々木さんに随分探していただいたんですが、まったく見当りません、なぜなんでしょう。これは私の推測ですが、跋文を書いて恥ずかしかったから、もしかして隠したんじゃないのかなと。その是非の判断はお任せしますけれども。先ほどの手紙のやり取りを見ると、自分は書く能力がないからと辞退している。そういう謙虚なところがありますから、本をいただいたんだけれども、隠しちゃったのかなと思います。

それから千家尊澄さんとも親交がございまして、その尊澄さんから多くの歌題で歌を詠むように要請されました。その多くの歌題というのは具体的にどういう題で何首詠んだとは書いてないんですけれども、それを見事に上手に詠みまして、尊澄さんが非常に褒めています。

東京の国文学研究資料館などで江戸時代後期の歌集を見ておりますと、当時の歌集はどこで作られているかというと、多いのは先ほど申し上げました和歌山、そして名古屋です。それから大分の杵築もあります。それらの歌集には必ずさの子さんの名前が見えております。そういうことですから、私は全国区の歌人かなという感じを持っております。富永さんとさの子さんは同い年なんですね。一八一三年の生まれ。私は、このことに今朝はじめて気が付いたんです。ただ、さの子さんは五十歳で急死されたということのようです。ですからもう少しさの子さんが長生きしていたら、もっともっとすばらしい業績を残されたんだろうと思うと残念です。最後にマドンナ的な存在と書きましたが、これは一行余りましたので、書いたんですけれども(笑い)、多分そうだろうなあと。以上です。

田中:ありがとうございました。今大切なことをたくさん芦田先生にお話いただきましたが、出雲でどうして和歌なのかというところ、そこが根本の問題だと思います。和歌発祥の地ということを紀貫之がはっきり述べているということですね。

そのことは出雲の江戸時代の歌人たちにもおそらく何らかの影響を与えただろうと推測できるのです。それで少しこのことを話題にしたいと思います。出雲国は和歌発祥の地であるというそういう捉え方ですね。これは、また少し時代を遡ってしまうのですが、先ほど来出てきます常悦。その常悦に歌を教えた、これは江戸の人ですが釣月という人がいて、この人が出雲国に入ってくるときに、「おもへらく出雲国は、八雲神詠の地たるに、歌道行れざる事念なく覚へて、宝永の頃……」、一七〇〇年代のはじめ頃ですが、「当国、出雲国に下向し、道を弘め」云々とこういうふうになっているわけです。もちろんこのこと、釣月の出雲下向についてこう記されているということに関して、芦田先生の著書の中で紹介されています。それから千家尊澄の『歌神考』の中で、歌の神についての記述があるのですが、そこにも出雲国が和歌発祥の地であるということに、若干関係があると思われる記述がありますが、この辺りも芦田先生、解説していただけますか。

芦田:釣月は江戸の生まれです。京都でいろいろ歌の修行などもしまして、出雲にやって来たんですが、和歌発祥の地であるにもかかわらず、歌が盛んではない、そういうような思いがあって来たわけですね。本拠地はどうも松江のようです。お墓も松江にあるといわれています。大社では庵みたいなものを結んでいたというようなこともわかっています。ここから島根の益田にある人麻呂神社まで、和歌を奉納するためにわざわざ出かけて行っている。そういう意味で釣月は、やっぱり和歌発祥の地であるにもかかわらず必ずしも盛んではないという残念な思いがあったんだろうと考えています。

それから千家尊澄さんの『歌神考』ですけれども、元々和歌三神というのは、住吉・玉津島・柿本人麿とされています。人麻呂神社というのは、兵庫の明石と益田にございます。玉津島神社というのは和歌山、和歌の浦あたりなんです。住吉神社というのは大阪市の住吉区です。尊澄さんは、そうではなく、出雲大社のスサノヲノミコト、オオクニヌシノミコト、この二神が和歌の神様だとし、このことを長々と説明しているのが『歌神考』という本です。ちなみにちょっと私には聞き捨てならないところがありまして、住吉というのは今私が住んでいる所なんです。長い間松江にいて、大阪に戻って空き家にしていた家に住んでいるんですけれども、住吉大社というのは私の散歩のコースです。尊澄さんはこんなことをいっていますが、まあいいとしましょう。いずれにしても出雲は和歌発祥の地だということです。

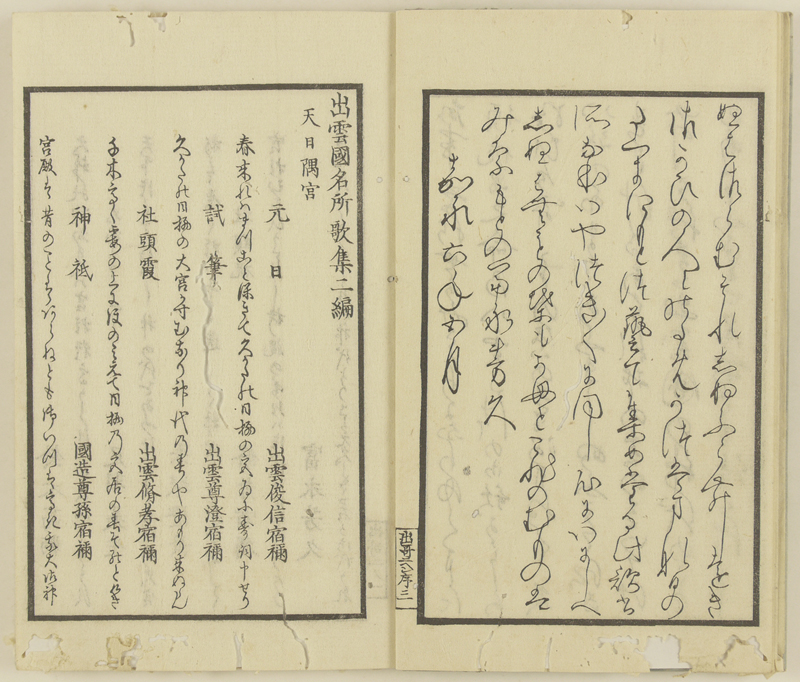

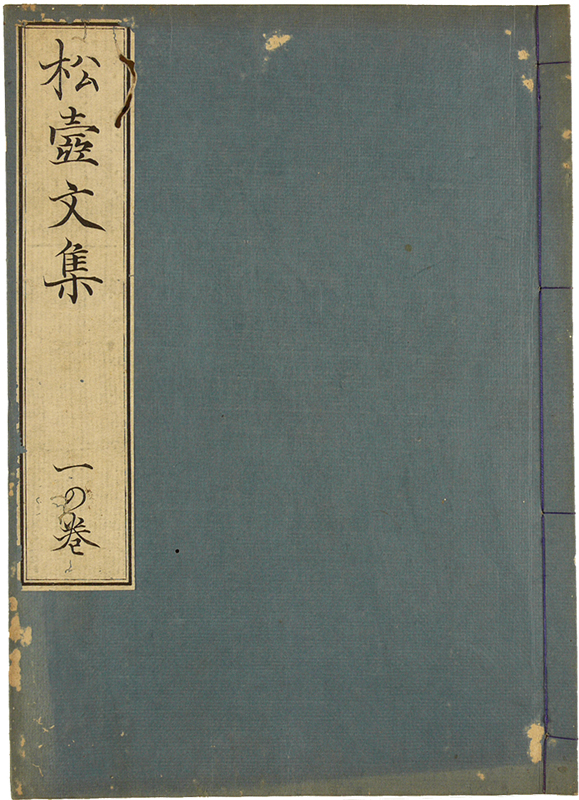

田中:ということは、住吉さんには申し訳ないけれども、出雲のほうこそが元々和歌の土地であるという、そういう一種の自負のようなものを抱きながら和歌の制作にも励んだということを想像してよろしいということになりますね。それからもう一つ芦田先生にうかがいたいのですが、私も基調講演のほうで取り上げさせていただきましたが、円居という言葉。これが大社の歌壇を考える上で非常に大切だということは、芦田先生がおっしゃっています。千家尊澄の『松壺文集』(図版18)というこれも手錢家にある資料なのですが、その中に和文が書き記されています。

図版18 『松壺文集』

江戸時代の言葉ではなくて、古典的な和文です。その中に、先ほど講演の中では割愛しましたが、もう一つこういうお話があります。

「みやびこのめるなにがしがもとにて、秋のなごりをしむ歌よまんとて、かれこれあひしれる人々ものしけり。……たゞに歌のみにて秋のわかれをゝしまんはかひあらじとて、何がしは竹取物語、くれがしは大和ものがたりをときてよと、おのがじしくさぐさの物語ふみをとうでてものゝあはれをいひしらひけるは、みやびかなるまとゐなりきかし。」

こういう文章があります。綺麗な和文だと思いますが、ここからどういうことが読み解けるのか、芦田先生、解説していただけるでしょうか。

芦田:はい。先ほど申し上げましたけれども、当時は鶴山社中と亀山社中があって、その人たちが一緒に歌会をしているんです。歌会とは書かれていないんですが、その歌会がどのように表現されているかというと、「歌のまとゐ」、「まとゐ」とはいわゆる車座です。「円居」と書くんです。つまり丸くなることです。「歌のまとゐ」といいますと歌会と考えていただいていいです。ですから鶴山社中と亀山社中の人が一緒になって歌会をしている。これがこの『松壺文集』の中に度々見えます。これは決してフィクションではない、本当だと思います。そしてこのように歌だけではなくて、歌会をやったけれども興味が尽きないから、あなたは『竹取物語』の話をしなさい、あなたは『大和物語』の話をしなさいという感じでもって、お互いに切磋琢磨する。本当に優雅なものですね。

考えますと確かにそうですね。この前来たときにある人に言われたんですけれども、この頃の日本といったら一八六〇年頃、日本はそろそろ幕末の動乱の時期ですよ。そういう時期に大社でこういう雅やかな事が行われていた。私は非常にそういうところが好きですね。

田中:ありがとうございます。要するに実は社会的には動乱がもうひしひしと押し寄せて来ていたかもしれないけれど、その中でいわば一種の王朝文化、それを、書物を通じながら体験していくと。そういう営みがグループで大社の地で行われていたということになろうかと思います。

それで久保田先生、突然で申し訳ないのですが、指導者の下に集って和歌を詠む、あるいは習う。それから活動をグループで行うということ。こういうことは特に和歌の場合は大変重要だと思うのですが、その辺のところちょっとコメントをいただけないでしょうか。

久保田:はい。和歌というのは決して一人で頭を抱えて詠むものではなくて、常にグループで同じ題で歌を詠み合い、それを師匠から評価してもらう。だから今の歌の結社にちゃんとその歌本来の享受のされ方が残っているということだろうと思いますね。ですからやはり歌は、先生から教えてもらわないとまともなものにならない。そしてまたみんなで切磋琢磨して、いわば競争のような形で詠み合わないと上達しないというのが、歌の世界の伝統的なあり方だということだと思います。

田中:そうすると、前半の部で取り上げた三代から五代のところにも当然当てはまることになってくるわけですが、そういう和歌の営みの大原則みたいなもの。それを踏まえて大社の地でも脈々と活動が続けられてきた。こういうことになるのでしょうか。

久保田:そのとおりだと思います。

田中:ありがとうございました。そういうことで七代の妻さの子の文芸活動というキーワードで考えてみたのですが、さの子さんの生きた時代というのは、周辺に非常にハイレベルな文人たちがいて、そこで王朝文化を体験するような、そういうグループでの文芸活動というものが行われていた。そういうことが手錢家の蔵書があるおかげでうかがい知れるということになろうかと思います。

それでは話を先に進めますが、今度は俳諧に関することです。江戸後期に出雲の俳諧はどうだったのだろうか。その辺りのお話を伊藤先生にお願いしたいと思います。

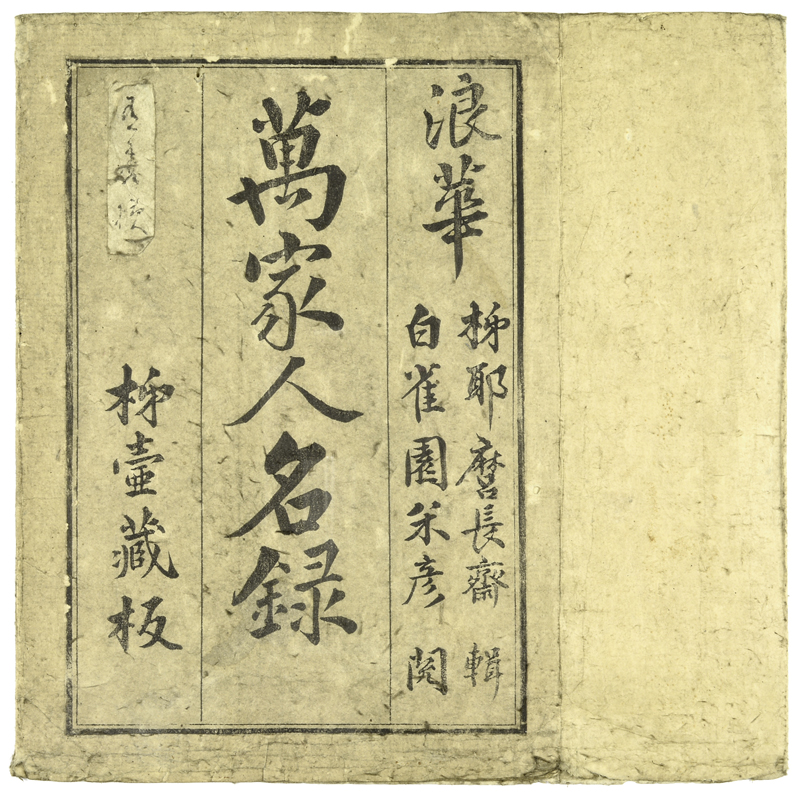

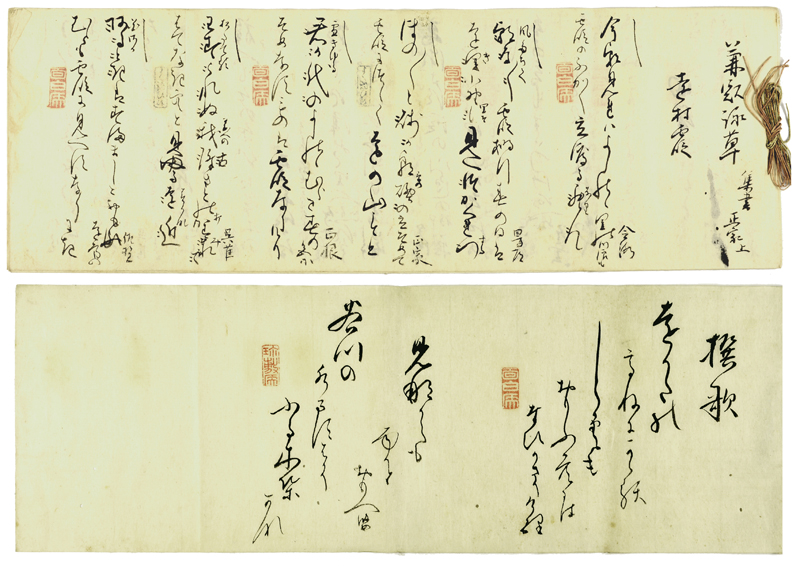

伊藤:江戸後期の俳諧ということですが、和歌は伝統的で雅、いわばハイレベルな世界ということですが、俳諧の方は、大衆化が進んで、周囲とつながりたいという欲求が強くが出てくるのが、この時代です。この江戸時代の後期、文化・文政期ですが、十一代将軍の徳川家斉が大御所になって、割合に自由だったために文化が発達した時代です。その時代のもので、手錢家に残っている俳諧資料ですと、たとえばこういうものがあります。これは本の袋ですが、この右側のほうの余白はその厚みの部分で、かなり分量があったことがわかります。全部で五冊でワンセットの本です。『萬家人名録』(図版19)という本ですが、大坂の宗匠が企画して出版したものです。

図版19 『萬家人名録』

左上のところには付箋みたいなものが貼ってありますね。虫が食ってしまっていて読みにくいのですが、どうやら「有秀様」と読める。では、中身はどういうものかというと、主にはこうした俳人の肖像画とその人の句が書いてあります。これで五冊、たくさんの人が収録されています。この中に手錢家の有秀さんが出てきて、左上のところですけれども、出雲、大社之人。通称手錢官三郎とあります。白澤園と号した、とこういうふうに書いてあります(図版20)。一方、こちらは広瀬浦安。

図版20 手錢有秀(『萬家人名録』),図版21 広瀬浦安(『萬家人名録』)

先ほど手錢家と広瀬家が非常に密接に関わり合いながら大社の俳壇をリードしていったというお話をいたしましたが、やはり同じ本に浦安さんも出ているということです。

では、こうした書物がどうして刊行されたかということですね。何かこういうのを見ると、絵を載せて、昔の歌仙絵などが連想されるような気がします。とすれば、鑑賞を目的とした本かと思うのですが、じつは、この本のミソは左上の線で囲ってあるところ、つまり、どこの人である、ということが書いてあるところです。どういうことかと言いますと、そもそもこの本は『萬家人名録』という名前ですが、つまり人名録なんです。文化文政期以降になりますと、どういう俳人がどこに住んでいるということを記した人名録が、かなり出版されるようになります。なぜかというと、当時の俳人たちの間では、俳諧を通じて色々な人たちと文通することに対する興味が非常に強くなるからなんです。まあ、今の時代でもソーシャルネットワークで色々な人とつながるということが流行っていますね。当時は、まさに俳句をコミュニケーションの手段にして、全国の俳人たちとつながるということが、彼らの非常に強い関心事だったんです。ですので、たんに肖像画を載せて楽しいというだけではなくて、きちんとどこに住んでいるか、という情報が載るわけです。もちろん、肖像なんかなくて、俳号と本名と所付けというシンプルなものも多く出版されています。この『萬家人名録』は後編も出ていますが、後編には、蕪村の弟子の一人である月居という俳人が序文を寄せていて、「手紙というのは昔からあったけれども、特に最近、都や田舎を問わず、大変多く飛び交うようになった」と言っています。

そして、たとえば同時期には、俳人用の手紙の文例集を趣向した『俳諧手鑑 ふぐるま集』などという俳書も出版されています。これは、例えば俳人同士で集まって花を見ながら句を詠もうと誘う、いまふうに言うと吟行ですが、その吟行に人を誘うときの文例であるとか、それから行脚、つまり旅行をする際の挨拶の手紙の文例であるとか。中でおもしろいのは、俳号というのは大体漢字二字くらいの俳号が多いので、全く違う人が同じ俳号を名乗るということがあるんですね。まだ会ったことのない、でも自分と同じ俳号を名乗る人に挨拶で出す手紙の文例もあります。その中身は、「はじめまして」のような挨拶ではじまって、「由来もある俳号でしょうから、お互いにその名前を変えないでがんばりましょう」といったことを書いて、「良い句ができたら私にも知らせてください。じゃあよろしくお願いします」というような、結局は挨拶です。内容には、何か実質的な用事はとくにありません。こういうふうにコミュニケーションの手段として俳句を使って、そして知らない人たちともつながっていく、ということが非常に強い欲求として出てくるわけです。それが化政期から幕末にかけて、いわゆる大衆化といわれる現象ですが、本当に広い範囲の人たちが俳句でつながっていくという現象です。『萬家人名録』は、その先鞭をつけた本ですけれども、そこにきちんと手錢さんと広瀬さんのご当主が参加しているということがおもしろい。こういう本を出版するときには、宗匠が企画を立てて参加者の募集をする。

すると、応募者が自分の句や情報と、それから指定された金額のお金を一緒に宗匠に送るわけです。それを受け取った宗匠は、本を編集して、出版したものを本人に送るんですね。ですから、先ほど御覧頂いた本の袋に付いていた付箋は、この本が出来上がって、それを掲載されたご本人に送るときに付けた付箋です。それが剥がれずに残っていたということなんです。

この本は、なかなかおもしろい本で、凡例で「応募者の中には、きちんとした絵を送ってきた人もいれば、落書きみたいなものを送ってきた人もいた。もっとひどいのは、自分の年格好だけをメモで知らせてきた人もいた。そこで、場合によっては、こちらで勝手に想像して描きました。だからそれでご了解ください」というようなことをことわっています。クレームが付かないように、ということなんでしょう。有秀さんも浦安さんも、大変立派に描かれていますから、きっと丁寧に下絵を描いて送ったんじゃないかと想像します。

さて、俳人同士をつなぐツールとしては、手紙が一番なんですけども、もう一つ、彼らが熱心に制作したものが俳諧一枚摺です。一枚の紙に句を印刷して、それでちょうど今の年賀状や暑中見舞いのように、俳人同士で交換するものです。直接会う場合には、手渡しすることもあったでしょうけれども、手紙と一緒に送るということ、俳諧一枚摺を交換するために手紙を送るということも盛んにやっていました。

つぎにご覧いただく一枚摺は、先ほどから時々名前が挙がっております三刀屋の俳人のものです。(図版22)

図版22 一枚摺(三刀屋連中)

彼らから手錢家に贈られたものが、手錢家蔵書の中に残っていたというわけです。つぎもそうですね。この二枚の三刀屋の摺物は句を載せるだけでしたが、つぎのもののように絵が入るものがたくさんあります。こうした俳諧一枚摺は、京都や大阪の俳書を出版する本屋さんに頼んであつらえることもあったんですが、この清地連の摺物はどうやらこちらの地元で作っているようです(図版23)。

図版23 一枚擦(清地連)

先ほど芦田先生のお話で出版の中心は京都・大阪・江戸だったというお話がありましたが、もちろん一枚物ぐらいでしたら自分たちでも作れるということで、おそらくこちらで作ったものだと思います。紙の質ですとか、それから印刷の精度であるとか、全体の雰囲気とか、そういった要素から推測することが可能です。

それから、つぎのものは白澤園連中とありますから、まさに手錢さんの俳諧仲間たちで制作した摺物です(図版24)。

図版24 一枚擦(白澤園連中)

右側に写っているのはその袋です。摺物は、こうした袋に折って入れて贈る、というのが決まったスタイルです。袋はなかなか残らないことが多いのですが、手錢記念館に残っている俳諧一枚摺には一緒に袋が残っているものがあり、貴重です。

つぎも袋が残っている一枚摺ですが、この袋には三節と書いてあります(図版25)。

図版25 一枚摺(三節)

三節とは、歳暮、新年、それから新春の三つです。つまり、歳暮の句、新年を迎えた句、それから立春の句ですね。その三つの句を入れて作ったものを三節の摺物と言います。つぎの摺物も三節ですね(図版26)。

図版26 さの子宛一枚摺

この袋には、先ほどから名前が出ております「さの子様へ」と書いてあります。タイトルの「玉の春」というところは印刷してあって、あとは筆で書いてあるんですね。下には月清と名前が書いてあります。

実際に中身の摺物を見ると月清という人の句が載っているので、月清が、自分たちの摺物を、さの子さんに差し上げたものだということがわかります。

つぎもそうです。「さの女君」と書いてあります。

それから、つぎの馬得たちの摺物ですが(図版27)、この最後に載っている一肖と、蒼虬は、京都、大阪で活動をしていた有名な宗匠です。

図版27 一枚摺(馬得ら)

この二人の句には「文通」と前書きがあります。先ほどから申し上げていますが、俳人同士、手紙でやり取りをすることがすごく盛んになるので、離れた土地の宗匠とも手紙で句をやり取りをします。

当時、俳人の手紙は、最後に、「自分が最近詠んだ句です」と何句か添えて書くというのが一つのスタイルとなっていたので、そういう手紙をもらうと、その句をメモとして取っておいて、こういう摺物や句集を作るときには、それを載せるのです。「文通」とは、「文通してもらった句ですよ」という意味の前書きです。そうすると、まあいわば箔付けみたいな形で、有名な、当時の一流の宗匠たちの句を、自分たちの摺物や句集に載せることができるというわけです。こうした一枚摺が、当時は本当にたくさん制作されました。記念館には、一枚摺の版木も残っております。今、展示に出ていますけれども、版木をあつらえて自分で持っていて、必要に応じて刷り増しもしたということです。

たとえば、年賀状を、今はワープロで綺麗に印刷できますが、ちょっと前まではプリントゴッコなんていうのがありました。その前も芋版や木版で作ったりしましたね。そういうものの、いわば源流が、江戸時代の後期に流行るんですね。俳諧一枚摺なんて、あまり注目されていない資料体ですけれども、実はものすごくたくさん残っているはずなんです。こういうものは、文学としての俳諧を研究しようとすると、どうしても芭蕉が中心になってしまうため、省みられない資料です。しかし、俳諧を文化として捉えたときには必要不可欠の資料です。そういう資料が手錢家蔵書にはきちんと残っていて、当時の俳人たちの興味や関心の実態を知ることができる、大変貴重なことです。以上です。

田中:ありがとうございました。先ほどさの子さんを取り上げるときに、歌壇、和歌のほうで取り上げましたが、その活動ぶりは、芦田先生からは全国レベルだというお墨付きもあったのですが、佐々木さんはこういう資料を今調査しておられて、やっぱりさの子さんの俳諧のほうの業績というのも、つながり、ネットワーク、そういうものも含めて出て来そうだという感じでしょうか。

佐々木:先ほどのさの子さん宛の一枚摺、あれは大社の人からのものでした。さの子さんの句はたくさん残っています。もしかしたら自選句集を出すつもりだったのか、題も付けて半分清書したような仮綴じのものも残っています。はっきりとはわかりませんけれども、俳諧が先だったのではないかなという気もします。多分、中臣典膳が先生だったのではないでしょうか。

先ほど、芦田先生がマドンナ的な存在だったんじゃないかとおっしゃいましたが、さの子さんは肖像画があります。五代、六代の肖像画も残っていますが、どうも地元のお友達か誰かに描いてもらったようなもので、それに比べると確かにひときわ力の入った肖像画です。ここでさの子の旦那さんについてなにも言わないのはちょっと気の毒な気がして。これだけいろいろな人と自由に交流し創作活動することを許してくれた旦那さんというのは、本当に心の広い方だったなと思います。

今回は全然取り上げていないのですが、ご主人の有鞆さんの和歌の添削もたくさん残っていて、久保田先生にお聞きしたら、かなりのものだと言ってくださいました。陰できっちりやっていらした良い方だということを一言言っておきたいなと思います。

田中:ありがとうございます。今後、素敵な旦那様の顕彰にも努めないといけないと思います。

今、俳諧と和歌ということを両輪のように論じてきたつもりなのですが、どうもさの子さんのところでも俳諧と和歌、その両方が同時にあるということがわかってまいりました。しかしよく考えてみると、俳諧と和歌というのは当然ながら違うはずです。文芸として異なるもの、異なる性格で元来あるはずです。ところがそれがこのように一人の人の中、あるいは同じ地域の中で重なる人物たちの間で営まれていたということは、注目すべきことではないかと考えます。その辺りのことを久保田先生にお話いただきたいと思います。

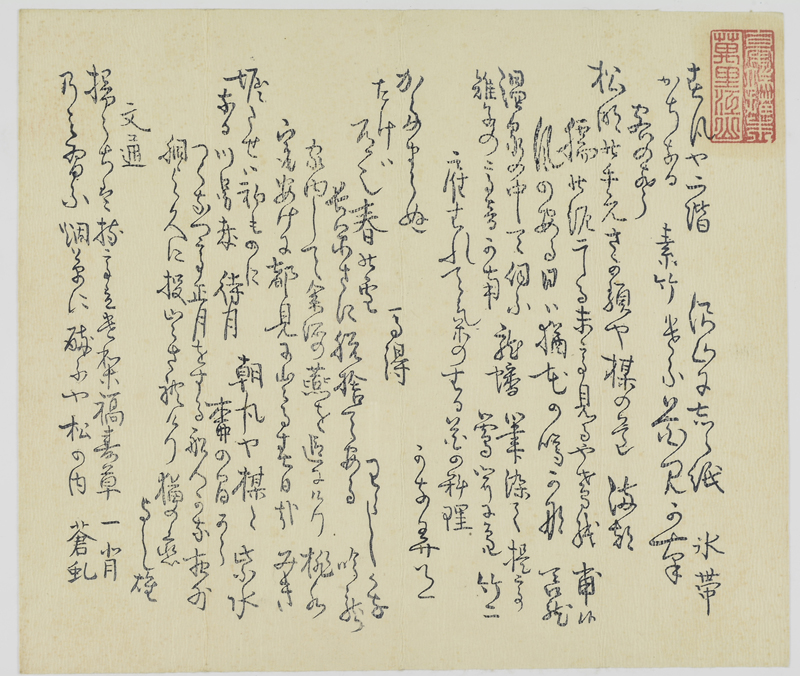

久保田:それでは具体的に資料に基づきながらお話をしていきたいと思います。まずこれは手錢家にございます幕末の点取和歌の資料なんですが、この資料には途中で「有鞆」という印鑑が出てくるわけです(図版28)。

図版28 和歌詠草(有鞆)

そうしますとこれはおそらく有鞆さん、つまり先ほどのさの子さんの旦那さんにあたる方なんですが、この方の歌を並べたものである。最初に「春氷」という題があって、そこで三首ですね。そしてその次、「残華」と題を書いてまた歌が並ぶ。このような形で題ごとに歌が数首並んでいるわけです。指導者がそれに対して評価をするのですが、最初の歌の「春来てもせきの小川の薄氷今いくかへて瀬々となるらん」、これに添削が入りまして「春来てもせきの小川の薄氷今いくかありて水とならまし」に変えてあるわけですね。そうやって右側に合点があります。これは先ほどお示しした資料と似たような形ですが、問題はその歌の左側に赤い印が押してあります。これは「面白候」と書いてあるんです。つまり「面」「白」「候」というこの三文字を彫った印鑑をポンと押してある。しかもその下に「ぬき三ばん」と書いてあります。これは「面白候」で、褒め言葉なんですね。先ほど「尤候」とか「おもしろく候」という褒め言葉があるということを申しましたが、それがここでは印鑑になっているわけです。しかも「ぬき三ばん」というふうにありますのは、これは良い歌だから、あとで最後にこの歌は抜いておくんだと。

そして最後に「撰歌」として歌が並んでいますが、その三番目に「春来ても関の小川の」が書いてあります。つまり「ぬき三ばん」とは、抜き出して三番目にこれを並べるということなんですね。撰歌というのは、この詠草の最後に、選んだ歌を並べるということなんですが、まずこの和歌の点取の詠草として非常に不思議なのは、重要であるはずの褒め言葉が印鑑になっているということ。そして「ぬき」という言葉が使ってある。もうこれは完全に点取俳諧の形であります。そしてこの最後の撰歌に並んでいるのは、「春来ても関の小川の」というように、五・七・五・七・七の最初の二句だけなんですね。和歌というのは五・七・五・七・七が揃って初めて意味を持つんですけれども、ここではそのうちの二句だけを便宜的に挙げてある。ということは、和歌の点取としての性格をほとんど失っている。形態としてはまさに点取俳諧の応用になっているということなんです。私もいろいろな資料を見てきましたけども、褒め言葉を印鑑に彫って、それをベタベタと押すというのは、これは先ほど伊藤先生のお話に出ました点印ですね、評価をするのに印鑑をポンと押して、これで何点というふうに決める、まさにこれの応用であるということですが、そういう形式の和歌の点取詠草というのは、本当に珍しいと思います。

次は「兼題詠草」(図版29)という資料で、右端に「集書 正家上」と書いてあります。

図版29 兼題詠草

これは、正家という人が皆から詠草を集め、それを清書して差し上げたということです。次に題があって「遠村霞」遠い村の霞ということで、歌がずらっと並びます。一番左端にあるのは、漢字で「佐野」と書いてありますが、これはさの子さんになるわけですけども、このように集団で歌会をして、その記録をその中の一人が集めて、それを先生に出す。当然先生に出すときには、この名前は入っておりません。先生はこの名前のない詠草を見て、合点や添削を付け、そして褒め言葉を入れるんですが、やはりこれにも「面白候」があります。それから三首目と五首目は、ちょっとよく見えないと思いますが、「よく調ひ候」と書いてあるんです。だからまさに点取俳諧と同じような、点印のような感覚で褒め言葉が捺してある。しかも「面白候」は先ほど有鞆さんの詠草にあったものと全く同じですから、これはおそらく同じ人の指導の跡であるということがわかるわけです。

そして撰歌として二つの歌が、一番良い歌が書き出してあるわけですが、二首目の歌のほうでいきますと、印鑑は「珍敷候」なんです。こういう印鑑も作っている。こういう形でさの子さんやその周辺の杵築の人たちの歌会は指導を受けていたということがわかります。

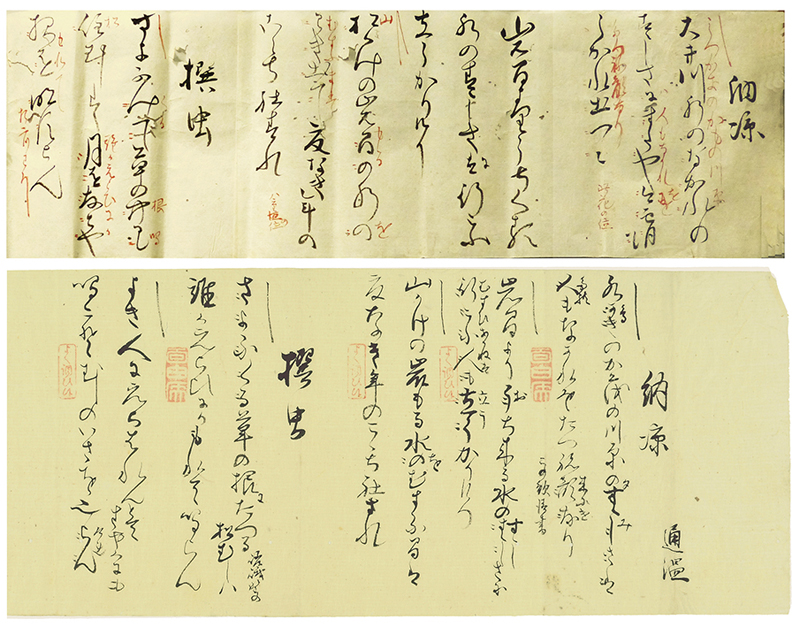

それから、「納涼」と「撰虫」の題で詠まれた詠草(図版30)がありますが、これは本来の歌の指導の形を残すものであります。

図版30 和歌詠草二首(ともに有鞆)

一方では、同題の通淐(有鞆)の詠草で「面白候」「よく調ひ候」の印を捺したものもあります。同じ時代に同じ場で、俳諧のやり方をそのまま採用して行われるものもあれば、本来の形の歌の指導も行われていた。二つの方法が両立しているということでございます。

和歌と俳諧というのは本来文芸としての地位が違っていたものであります。江戸時代の十八世紀ぐらいまでは、和歌は伝統的な文芸であり、俳諧は新興の文学、新しい文学ということで、はっきりと序列があった。そして俳諧は遊びとしてやり、和歌は歌道の体現者として詠むんだという意識がおそらくあったと思うんですが、幕末になりますともう完全に同列の文芸として行われている。手錢家や杵築の周辺でいきますと、誰が指導したかということは明確にはわかりませんが、こうことができるのはおそらく中臣典膳さんしかいない。和歌も俳諧もやり、そして手錢家には狂歌の指導をする資料も残っております。ですから中臣典膳さんは、和歌、俳諧、狂歌といった複数のジャンルで有鞆さんやさの子さんと接触をした可能性が高い。中臣典膳の中では、三つの文芸の間には全然差がない。そういう位置付けになっていたであろうと思われるんですね。その具体的な例がこういう形で見えてまいりましたので、このあり方は決して手錢家あるいは杵築文学に限られたことではないと思います。ごく一例だけ言いますと、幕末の福井に橘曙覧という歌人がおりますけども、「たのしみはまれに魚烹て児等皆がうましうましといひて食ふ時」などの有名な連作(独楽吟)があったりしますが、この人が自分の仲間の歌を集めて、先ほどの伊藤さんがお示しになったような刷り物にして出しているんですね。これはもうまさに俳諧の歳旦の形式をそのまま和歌に応用したものでございますけれども、こういうものが出てきております。ですから幕末にその二つの文芸が全く肩を並べるということは、おそらく全国的に探せば例がいろいろ見つかってくるだろうという見通しは持っております。その一番の手がかりがこの手錢家の資料に豊富に残されているということをご報告したいと思います。

田中: 幕末において和歌と俳諧とが同列のごとく扱われるという。これは注目すべき出来事で、ようやく明らかになりはじめてきたところで、まさにその典型例がこの手錢家の資料から見て取れるということですね。伊藤先生、俳諧のほうからコメントはありますか。

伊藤:はい。いま久保田先生がおっしゃったように、俳諧から見ると和歌のほうが、ハイレベルなものです。同じ文芸でも、両者は明確に違うもので、俳諧のほうが大衆的だということなんですね。ただし、これまで、各地でいろいろな資料を拝見する機会を頂いているうちに、俳諧のほうが先に大衆化が進んでいって、そのことが、和歌のほうに、逆に影響を与える動きがあったように感じていました。つまり、文芸としては和歌のほうが大先輩で、和歌から発生した連歌からさらに発生したのが俳諧ということなんですけども、江戸時代の後期になると、繰り返しになりますが、俳諧が非常に大衆化していって、その俳諧の享受のあり方が、和歌の享受のあり方に影響を与えていたという側面があるように思うのです。出版のあり方であるとか、歌集の編集の仕方であるとか、先生と弟子の関係であるとか、ということです。漠然と、そういう傾向があるような気がしていた、何となく見通しはあったのですが、今回のこの共同研究の結果、明確にそういう事例が指摘できる段階になったように思います。とすると、単に手錢家の資料に限ったことではなくて、大きな文学史の流れを考えたときに、非常な新見ではないかと考えるわけです。これから久保田先生が論文におまとめになると存じますが、実はこれは大変面白いことであるということを一言申し添えます。

田中:ありがとうございました。江戸の文学史全体に関わるような問題のその糸口のところが実は手錢家の資料から見えるという、決してローカルではないということがわかってきたかと思います。

それではもう時間が少なくなってきたのですが、もし皆さまのほうから何かご質問などありましたら、お伺いしたいと思います。

大高:国文学研究資料館の大高です。まず、本日のシンポジウムをフロアから聴かせていただいた感想を簡単に申し上げます。私は一応関係者ではありますけれども、このシンポジウムの開催、内容には全く関わっておりませんので、申し上げてよろしいかと思いますが、非常に優れた内容だと思いました。私はこれまで何度もシンポジウムを経験してまいりましたけれども、各パネリストのおっしゃることを羅列的に並べて、問題を先送りするようなかたちで終わることがほとんどで、今回のように結論のはっきりしたシンポジウムにめぐりあったのははじめてです。特に最後に久保田先生、伊藤先生がおっしゃった事柄は、これは本日ご来場の皆さまにぜひ申し上げたいのですけれども、おそらく学会で口頭発表されたとしても、会場にいる研究者の人たちに非常に強い刺激と感動を与える内容であろうと思います。そういう優れた成果が、手錢家資料の調査研究を通じて、この場で報告されたことを、関係者としてたいへん嬉しく思います。

私はこれだけのことを言うために立ったわけではなく、一つご質問を申し上げます。手錢家の資料調査はこれまで和歌、俳諧を中心に行われてきたと言ってよいと思いますが、出版と絡めたときに、それらはなかなか商業的にペイするような性質のものではないでしょう。にもかかわらず、なぜこれだけたくさん出版されたのか。先ほど芦田先生のお話の中で、私家版、地方版という話題もありましたけれども、文芸活動の成果を出版することについて、あるいはこの地における文芸活動が継続的に行われたことについて、パトロンとしての手錢家の役割というのも考えてよいのではないでしょうか。出雲にはもちろん両国造家がおられますので、その力は非常に大きいと思いますけれども、しかし手錢家が、出版について金銭的に援助したというようなことが少なからずあったのではないか。そういう資料が、田中先生が基調講演の最後におっしゃいましたように、むしろ書簡とか、文書とかをこれから詳しく見ていかれる中で、出てくることを期待いたします。反省も込めて申しますけれども、国文学研究資料館の調査は、従来、狭い意味での国文学関係資料を中心にして行われてきましたので、文書類ですとか、国文学から見て周辺とされるような資料は対象からカットされてしまった。それがもう、全体を引っくるめてやらないといけないというところに来ているということも、今日のシンポジウムによって明らかになったのではなかろうかと思います。感想も一緒に申し上げましたけれども、もしパトロン手錢家ということについて、現在何かわかっておられることがありましたら、お教えいただければ幸いです。

田中:佐々木さん、何か思い当たられるところはありますか。

佐々木:実は、いろいろな方から、そういう資料はないのかと聞かれます。この間は、出版関係の研究などをなさっている方から、やはり版木はどこで彫ったのかとか、そういうことも金銭面の流れからわかるから、そういう資料も探してほしいということを言われました。これからなのですが、がんばります。

田中:大高先生がご指摘くださったとおりで、私が把握したところに引きつけて申し上げますと、基調講演のところで取り上げましたさの子の書簡、富永芳久とのやり取りですが、その中でさの子が芳久の風土記の著書を預かって、それでどうも販売のお世話をしているような文面があるのですね。その預かったお金を芳久に届けたということがありましたので。だからそういうものを丹念に拾い上げていけば、その書物や短冊や詠草、そういうものも含めてですが、文芸的な資料の後ろにある人の動き、営みというものがもっともっと見えてくるような感じがしております。今後の課題ということになるかと思います。ありがとうございます。

原:ノートルダム清心女子大の原です。本日は本当にありがとうございました。一点ちょっと感想めいた話なのですけども、源氏物語が今日の話でも出てまいりまして、手錢さの子がそれを読んだということがわかってきたわけです。それと手錢さの子について関わる話なのですけども、彼女が写した『禅師発心物語』という、これは何というか御伽草子の公家物みたいなものがありまして、これがさの子筆です。現在は確か島根大学の附属図書館でデジタル公開されていると思うのですけども。全部を読んでないのでちょっと内容がわからないのですが、何でそういうことを申し上げるかといいますと、幕末から明治の初頭に、物語の需要が一時期かなり高まるのですね。それは源氏物語を読むということとか、あるいはマイナーな物語を書き写すという行為で、幕末から明治初頭ぐらいに書写された物語というのが結構あります。私の勤め先でいいますと、黒川真頼、真道の旧蔵書がございます。それも大体その時期になるのですけれども。

ふと思ったのが、『松壺文集』にも竹取物語と大和物語のことがありましたけれども、手錢さの子は五十歳で亡くなるわけですが、もしうちょっと長生きしたなら、他の地域のそういった物語需要のトレンドの中で、源氏物語の研究とか、あるいは物語の書写とか、何かそういう和歌と俳句以外のところにも目を付けているのかなというような印象を受けたのですけれども、その辺りはどうですか。例えば手錢家の湖月抄には書き入れ等ありましたか。

佐々木:湖月抄はかなりの書き入れがありますが、それが誰の書き入れかはわかりません。いつ頃入ってきたのか。書き入れしたものを購入した可能性もありますので、そこはちょっとわかりません。割と、雑文といったら失礼ですけども、文章を書くのは歴代好きだったようで、五代も六代もいろいろ書き残していますから、さの子さんもそういう気持ちはあったかもしれないですね。

原:『禅師発心物語』がもし、さの子が作った物語であれば、なおのこと面白いと思うのですが。それが証明できないもので、ちょっと困っています。佐々木:そうですね。とにかくこれまでの調査では、まずはどういうものがあるかということをリストアップすることがメインでした。今後そんなに大量に見つかることは多分ないと思いますので、これから内容についての研究をしていかなくてはいけない。ということで、とりあえずまず和歌と俳諧に足を踏み入れたところです。やらなければいけないことが段々増えて、ありがたいような、大変なような。今後、調べていきたいと思います。

田中:まだまだご質問はあろうかと思いますが、時間が迫ってまいりまして、申し訳ないのですが、まとめに入りたいと思います。今日いくつかの角度から手錢家の蔵書をめぐって、文芸活動との関わりというところを見てまいりましたが、最後に先生方から一言ずつ頂きたいと思います。

伊藤:はい。手錢家の蔵書を拝見する機会に、出雲の俳諧全般にも興味を持ち、まず桑原視草先生の『出雲俳句史』を読みました。桑原先生は、明治以前の出雲俳壇について、全国的地位から言えば甚だ低くかったと、たいへん厳しく評価なさっています。桑原先生が強い郷土愛をお持ちだったことは、その文章の端々からうかがえるのですが、それでもなお厳しく評価なさっていた。しかし、その桑原先生がご覧になれなかった資料を、今、拝見することができました。そうすると、桑原先生のおっしゃるように低いということは決してない、むしろ全国的な俳諧史の流れにきちんと乗っていたり、出雲独自の俳壇状況があったりしたことがわかりました。特に百蘿の持ち込んだ去来系の伝書は注目に値します。ただし、その全貌は、まだまだよくわからない。手錢家の蔵書だけでなく、この地域にもっとあったはずの資料が今でもどこかに眠っていないかどうか、そのことも視野に入れながら、勉強を続けていきたいと考えています。

佐々木:今回の展示、皆さま見ていただいたかと思います。どうしてこんなにたくさん並べなければいけないんだろうというほどの点数になってしまったのですが、今日お話を聞いていただいた方はおわかりいただけたかもしれませんが、結局あれだけ展示しなければ伝わらない質と量が、江戸時代の出雲の文芸にあったということを伝えたかった。明治維新を挟んで色々なことが一新されてしまって、江戸の出雲の生活というのは本当にわからなくなっていて、何もなかった暗黒の地みたいな気がついしてしまうんですけれども、これだけ豊かで先進的な文化があったこと、それを自分の三代か四代か前のご先祖がやっていたことだということを、もっと子どもたちや若い人たちにも知ってもらいたいし、それを自覚しながら残してつなげていってほしいと、展示をしながら思いました。そのためにもこういう調査とか研究は本当に必要なことだと思いますし、資料の発掘という点でも皆さまのご協力が、必要になってくると思っています。

久保田:先ほど大高先生からお話がありましたけれども、一般に国文学の研究者というものは、文書を怖がって扱わないという傾向があります。

一方で歴史の人たちは文書は一生懸命やるんですが、本を全く扱わない。だから結局、元は同じ文化の産物であるにもかかわらず、その書物と文書という形態の違いだけで、歴史と日本文学の研究者が全然交流もなく調べているというのが現状でございます。ですから例えばこの手錢家のものを、歴史家、そして我々、特に俳諧と和歌でも全く交流がないということが多いので、今回は伊藤先生と私とで非常に良いコンビを組むことができて良かったと思いますが、こういう形の異文化、あるいは異業種が連携して調査するというのが非常に大事なんだなというのを改めて感じました。以上でございます。

芦田:まず出雲の和歌というところで説明いたしました和歌発祥の地。それから『出雲国風土記』が現存、杵築大社。この三つに私は尽きると思います。大阪に住む人間からみれば、出雲地方、大社地方は何と豊かな地域かということですね。

これは佐々木さんに先に言われてしまって残念なんですけれども、もっともっと「大社とはこういうところだよ」ということを、胸を張って言っていただきたいなあというように私は思いました。特に手錢さんのところの調査を通して、そういうことをひしひしと感じました。以上です。

田中:今日のお話を通じまして、もう日本全国レベルの文芸の歴史に関わるような問題についての掘り起こしが、この手錢家の資料を通じてできそうだという道が見えてきたと思います。そういう意味で決して一地域の一つの旧家に留まるものではないと。その資料から多くのことが見えてくる。その当時の人の営みというものが見えてくるし、全国とのつながりということも、ここから見えてくるように思います。手錢家の資料を一つひとつ紐解いて、そこに誰が出てきて、何をしているのかということを見てまいりますと、本当に江戸時代のこの大社の地域の人たちが生き生きと文芸を楽しんでいる、そういう姿が見えてくるように思います。本日は長時間にわたりご清聴くださいまして、誠にありがとうございました。先生方、ありがとうございました。(場内拍手)