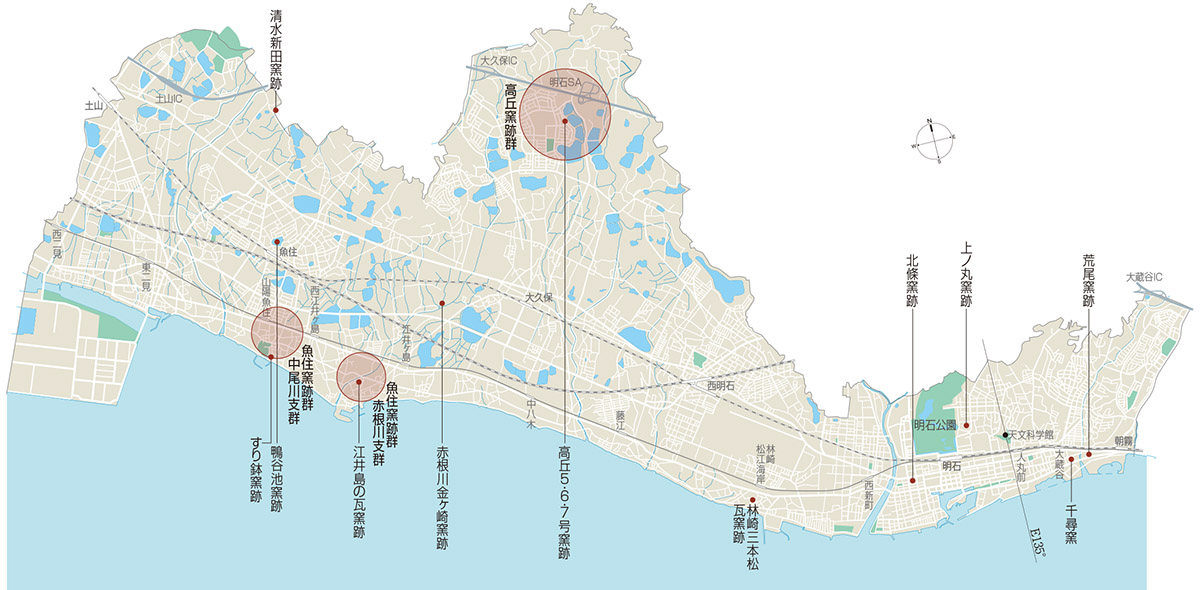

明石で窯を築いてやきものを焼き始めたのは、今から1500年前の古墳時代後期のことでした。赤根川中流の右岸に登り窯を築き、須恵器を焼いていたことが発掘調査で明らかになりました。この赤根川金ヶ崎窯では、主に須恵器の杯身・杯蓋・甕・器台・𤭯(はそう)・壺を生産しています。中でも牛の角を模した角杯形(かくはいがた)土器は、国内でも20数例しか類例のないめずらしいもので、窯跡からの出土としては、福井県の興道寺(こうどうじ)窯に次いで2例目となります。

■赤根川金ヶ崎窯跡

■角杯形土器

この土器の他、装飾付𤭯(はそう)など、朝鮮半島からの影響を強く受けた製品が認められることから、当地方での窯業生産開始期にこうした朝鮮半島と密接なつながりがあったことを想像させます。そして、窯は魚住町の鴨谷池窯へ移り、そこでは須恵器の杯・甕などを焼いていました。その後、魚住町の清水新田窯では、須恵器の杯などを焼成しました。やがて、高丘の谷奥へと場所を変えて、須恵器を生産するようになりました。これは、燃料となる薪を求めた結果と考えられます。

■鴨谷池窯跡

高丘窯では7世紀中葉になると、瓦を焼き始めます。窯の造りも瓦を焼くため、床を階段状にしています。高丘で焼かれた瓦は奈良の奥山久米寺(おくやまくめでら)に運んでいたことがわかっています。また、瓦の一種で寺などの大棟の両端を飾る鴟尾(しび)とよばれる大型の製品もこの窯で焼いていました。高丘窯で焼かれた鴟尾は大阪の四天王寺に運ばれていたことがわかっています。

平安時代終わりになると、魚住の窯では中尾川一帯で須恵器の甕・こね鉢・碗と瓦の生産を開始します。また、林崎三本松瓦窯では、海岸近くの斜面を利用して窯を築き、専ら瓦を焼き始めます。いずれも神出窯(神戸市西区神出町)など内陸部でこうした瓦や須恵器を生産していたものが出荷の利便さを求めて、海岸沿いへと場所を移してきたものと思われます。ここで焼かれた瓦は主に、平安京へと運ばれていました。この時期、都では院政の最盛期で、院の住まいや寺を次々と造営していった時期です。地方の国司(こくし)たちが自らの地位の安泰を図るため、こうした造営に積極的に関与していた結果と考えられており、ここでは播磨守(はりまのかみ)が深く関わっていたと見られます。

■魚住窯跡

そして、鎌倉時代になると瓦の生産は終え、日常雑器である須恵器のみの生産が行われるようになります。魚住窯では中尾川沿いから赤根川沿いへと窯の位置を変え、須恵器の中でもこね鉢の生産を活発化させます。ここで焼かれた製品は、西は九州から東は関東地方まで広く流通していたことがわかっています。

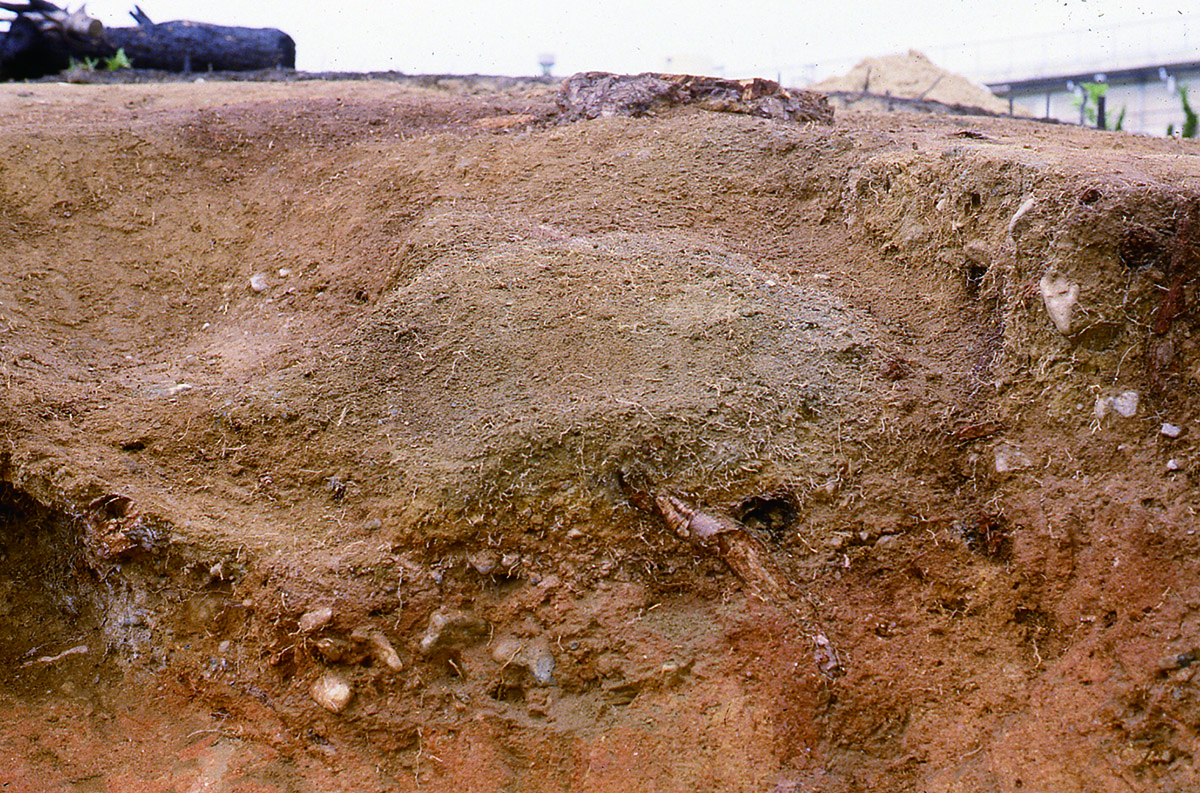

■江井島の瓦窯跡

瓦づくりでは江戸時代に、大蔵谷と八木を中心に焼いていました。昭和40年代までは、江井島から八木の海岸沿いにこうした瓦を焼くための窯の煙突が数多く立ち並んでいました。

■荒尾窯跡

また、陶器づくりについては明石藩で、朝霧焼、明石焼と称した京焼に倣(なら)った優美なやきものを焼いていました。幕末から明治、大正時代にかけては、大蔵谷を中心に、明石焼と総称される碗や皿、鍋などの日常雑器を焼く窯がありました。中でも、荒尾窯・北條窯・上ノ丸窯は発掘調査によって、その場所が確認されています。荒尾窯は、大蔵八幡町にあり、連房式の登り窯で、陶器の碗・皿・鉢・壺・土鍋・土瓶(どびん)などを焼いていました。

■荒尾窯跡出土遺物(大蔵八幡町)

また、北條窯は、樽屋町にあった窯で、ここでは碗・皿・鉢などの日常雑器とともに、交趾(こうち)焼とよばれる輸出用の壺や瓶なども焼いていました。上ノ丸窯では日常雑器の他、底部に「ほのぼの」と刻印を押したやきものを作っていたことが確かめられています。さらに、魚住町中尾ではすり鉢を焼く窯もありました。

■すり鉢窯跡(魚住町岸端)

江戸時代の後期に堺からすり鉢づくりの指導を受けて、焼きだしたもので、幕末には明石のすり鉢が全国に普及するようになりました。こうした伝統的なやきものづくりは途絶えましたが、大蔵町の千尋(ちひろ)窯では昭和初めから釉彩(ゆうさい)陶芸の作品が作られ、現在も窯に火が入れられています。