明石周辺での農業、特に稲作については、弥生時代でも古い段階に明石川中流域にある吉田遺跡(神戸市西区)で開始する。その技術は上流に広がる平野、さらには明石川の支流である伊川・枦谷川が形成した平野へと伝播し水田面積を広げていった。しかし、明石川の下流域に位置する明石市域では、くり返す河川の氾濫によって近代までは安定した稲作は望めなかった。畢竟、明石の農業については、市域のほとんどを占めるいなみの台地が注目され、この台地を如何に活用して水田耕作を営むかが課題であった。

鳥羽地区・松陰新田地区・清水新田地区は、いなみ野台地の開発が始まる近世初期、それも最も早い段階に形成された村落である。これらの村は、村そのものの移動、あるいは周辺から集まってきた農民によって村づくりを開始する。その背景には、明石藩の新田開発を行って耕地を確保し、地代率を引き上げることなく年貢収入を増大させるという政策があった。

それぞれの村は、田に水を供給する水利を主軸にすえ、講・秋まつりなどで絆を深めつつ村落共同体を形成していった。これらの村々の足跡は、ため池・掘割・社寺・伝承などから、たどることができる。

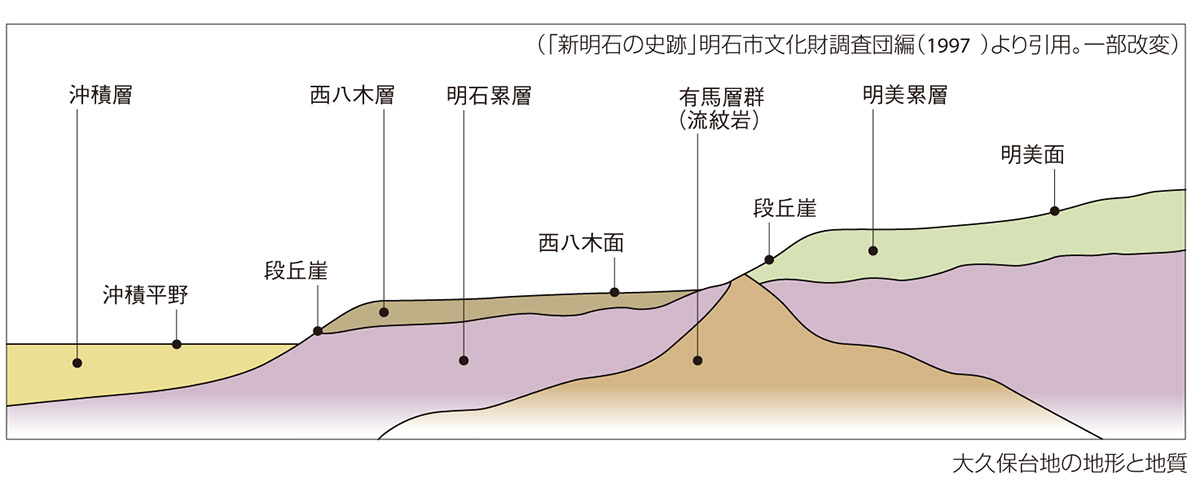

図1 明石市の地形・地質『明石のため池』