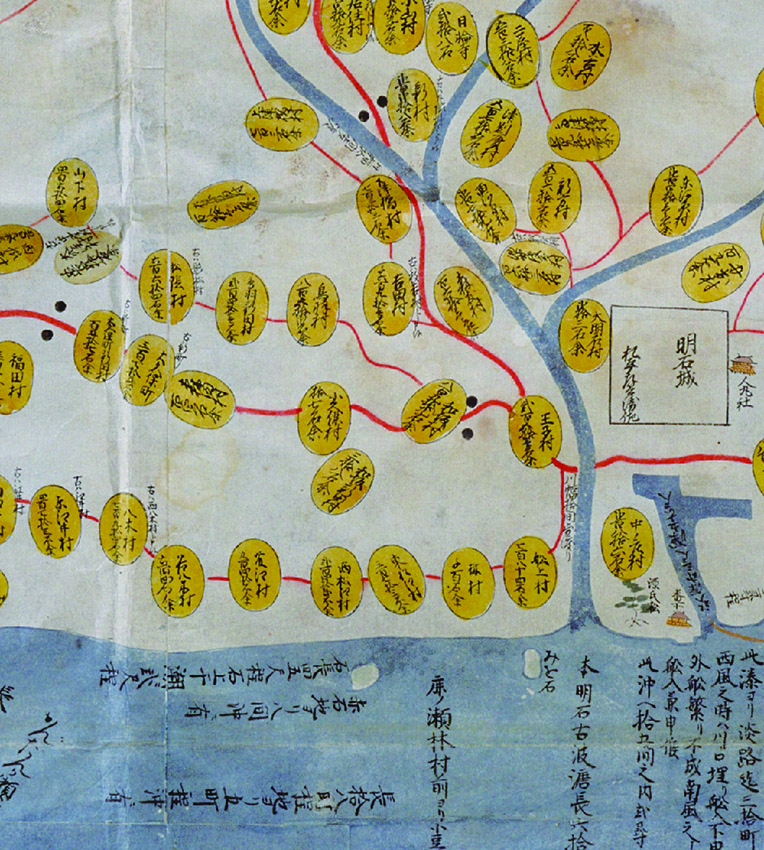

これを裏付けるように、慶長(けいちょう)16年(1611)頃に描かれたという『慶長播磨国絵図』(図3)には、枝吉村の北西に以前あったという鳥羽村がみえる。そして、慶長年間からおよそ100年後の『元禄播磨国絵図』(図4)には、枝吉村が吉田村と村名を変え、この村の西、すなわち現在と同じ位置に鳥羽村が描かれている。つまり、『慶長播磨国絵図』の鳥羽村は、現在地から見れば北方向にあって、『林崎村郷土誌』に記されている古鳥羽を指すものと考えられる。そして何らかの理由によって、現在地に村が移動したことが、この2枚の絵図の比較によってわかる。現在でも、古老から「古鳥羽にはかなりの規模の村落があったが、村の大火により村民は四散し、その一部が王子村などに逃れ、一部が現在の地に移住した。」と聞いた記憶があると話される。鳥羽在住の某家の過去帳によると、最古の祖先は寛永9年(1632)没となっており、それ以前の記録については寺の火災によって焼失した旨、記されているという。この寺の火災は、前述の村の大火に通じることになるが、村の移住に直接結び付いたとは考え難い。古鳥羽については、これら以外に資料はないが、両播磨国絵図や古来よりの言い伝えに従えば、『慶長播磨国絵図』に描かれる鳥羽村が当村の発祥の地の可能性は極めて高いと言える。

図3 『慶長播磨国絵図』天理図書館蔵

図4 『元禄播磨国絵図』国立公文書館蔵

〈古鳥羽の名称の由来等〉

古鳥羽という名称は、移住先の新村(現在の集落地)と区別するため、後世になって『慶長播磨国絵図』に描かれている鳥羽村の集落を中心に、周辺の村が管轄していた範囲を総称しして使われたと考える。この名称は、万治(まんじ)元年(1658)の林崎掘割など灌漑用水路の整備が進み、次々に新田が開発されるようになると、新村を鳥羽と称し旧村を古鳥羽とよんだ。開発の進行とともに小字(こあざ)名(鳥羽という大字(おおあざ)の中の小さい区画)が順次付けられ、古鳥羽の名称が徐々に消滅していった。 唯一、西明石土地区画整理事業(鳥羽地区)が平成22年7月に完了するまで、現在の明南町東部、旭が丘西部、野々上北部にまたがる地域に従前地として、「鳥羽字古鳥羽」という名称が残されていた。これは、前述の地域は鳥羽地域の中で最も開発が遅れたことにより、あえて新しい小字名を付ける必要がなかったため、従来の古鳥羽という名称をそのまま小字名として使用したのではないかと推測する。

なお、字古鳥羽の場所が「鳥羽村発祥の地」であったとする説もあるが、前述の慶長絵図や古村は現今の鳥羽村の西北に在りしとする『林崎村郷土誌』の記述などにより、大方は否定的である。

※小字名については、P36・37 の「昔の村のすがた」(地図)に掲載。また、新田開発の進行に伴い、区画変更があり、消滅した小字もあったと言う。例えば、古鳥羽の集落の中の「焼寺(やけでら)」(古鳥羽の大火により名付けられた小字)や「墓(はか)ノ元(もと)」(障子口交差点付近に墓地があったことにより名付けられた小字)などがある。また、以前あった村を古鳥羽とよぶことについては、江戸時代の地誌『播磨鑑』に、王子村について「此村以前ハ北ノ方ニ有し池田殿御代慶長十四酉年今之所に移ス古村ヲ古王子村ト號ス」とある。