弥生時代の飯蛸壺

貝殻を使ったイイダコ漁具(西二見)

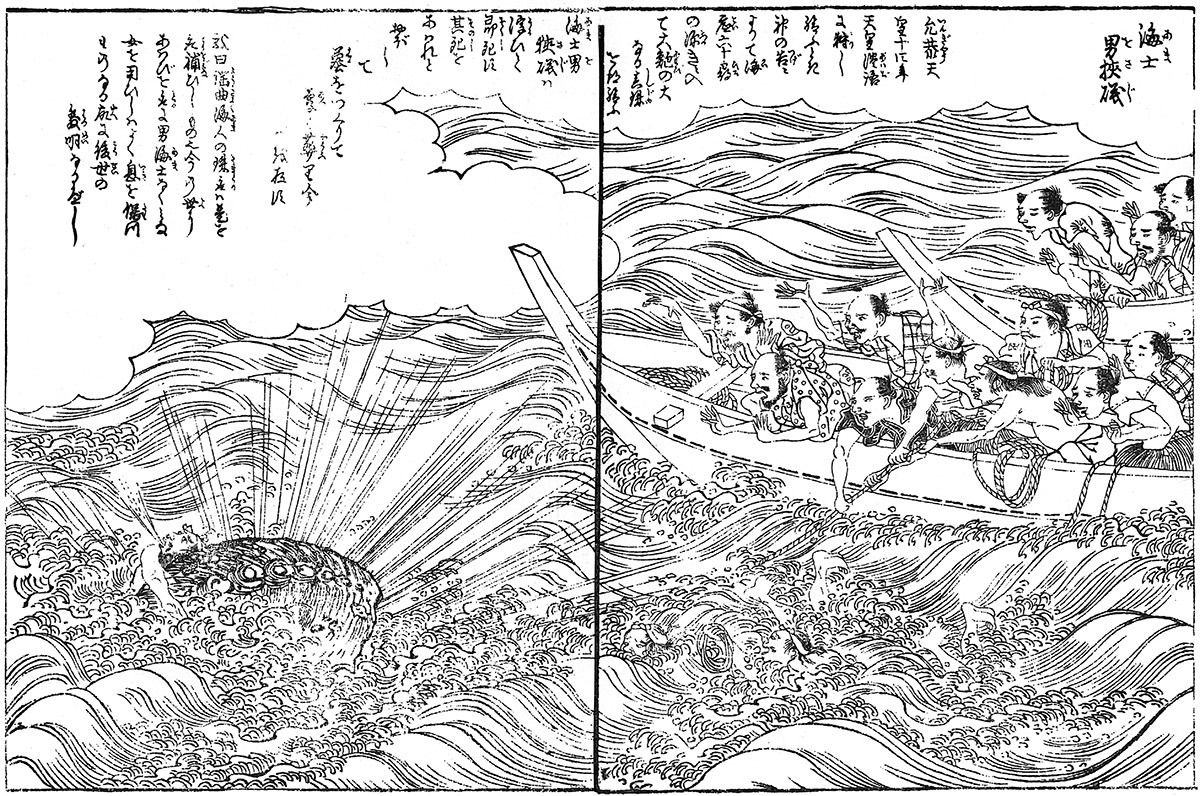

それでは、“漁”はいつ頃どのように文献に現れるのか。明石地域においては、古く『日本書紀』にその記述がある。允恭(いんぎょう)天皇14年(425)9月12日、阿波国の海人(あま)男狭磯(おさじ)が腰に縄を繋げて、深さ六十尋(ひろ)(約108m)もある明石の海底から大鮑(あわび)を捕り、その腹から桃の実大の真珠を得たことが記されている。

男狭磯の鮑捕り『播州名所巡覧図会』

網を使って漁をしていた記述は、大阪湾でのことだが『日本書紀』推古(すいこ)天皇27年(619)7月、摂津国の漁夫が堀江に網を沈めたところ、半人半魚のようなものが捕れたとある。

明石の漁師については、霊亀(れいき)2年(716)漁師藤太夫が手繰(てくり)網によって仏像を引揚げ、寺院(現在の長林寺)に納めたという話と、8世紀頃、刑部定国という明石浦の漁師が網の中に光るものを見つけ、引き揚げると薬師如来像であったので、その像を太山寺(神戸市西区)の本尊として安置したという話が伝わっている。このように古代においても、明石の海では多くの漁師たちが活動していた。