あらたへの 藤江の浦に 鱸(すずき)釣る 白水郎(あま)とか見らむ 旅行く吾を (『万葉集』巻三 252)

〔藤江の浦で鱸を釣る土地の漁師と人は見るであろうか。官命によって船旅をしているこの私であるのに。〕(伊藤博『萬葉集釋注.二』集英社1996)

また、神亀(じんき)3年(726)10月10日、聖武(しょうむ)天皇の印南野(いなみの)行幸(ぎょうこう)に従ってきた歌人の山部赤人(やまべのあかひと)は

印南野の 邑美(おうみ)の原の 荒栲(あらたえ)の 藤井の浦に 鮪(しび)釣ると 海人船騒き 塩焼くと 人ぞ多(さは)にある (『万葉集』巻六 938部分)

〔印南野の邑美の原の藤井(藤江)の浦に鮪を釣ろうとして海人の船が入り乱れ、塩を焼こうとして人がいっぱい浜に集まっている。〕(伊藤博『萬葉集釋注.三』集英社1996)と詠んでいる。

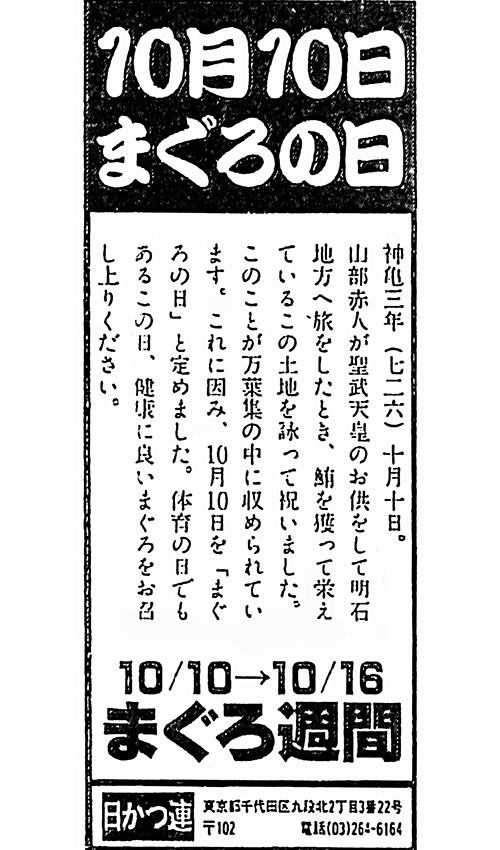

藤江の沖に鮪(まぐろ)(“しび”は“まぐろ”のこと)を釣る漁師の船が沢山出ている様子が目に浮かぶ。この歌にちなんで、10月10日が昭和61年(1986)に日本鰹(かつお)鮪漁業協同組合連合会によって「まぐろの日」と定められた。

『まぐろの日/広告』(昭和61年10月9日付新聞)

鎌倉時代には、

しまかけて おきのつり舟 かすむなり あかしのうらの 春のあけぼの 慈円 『捨玉集』882

夕なぎの ふぢ江の浦の 入海に すゞきつるてふ あまのをとめ子 衣笠内大臣(藤原家良) 『夫木和歌抄』巻27

あかしがた うらぢはれ行く あさなぎに 霧に漕ぎいる あまのつり舟 後鳥羽院 建保2年(1214) 『玉葉和歌集』739

あかしがた 波ぢはるかに なるまゝに 人こそ見えね あまのつり舟 順徳院 建保4年(1216) 『玉葉和歌集』2088

などの歌があり、“明石”といえば“海人(あま)の釣舟”と詠まれるように、漁をする船影が明石の海の風景として広く知られていた。