天正9年(1581)12月には、姫路城を拠点として西国攻めに奔走していた羽柴秀吉が、安土の織田信長に対して、歳暮として太刀一腰や銀子千枚などとともに播州の土産各種を贈っており、その中に“明石干鯛千ヶ”、“蜘蛸(クモタコ)三千連”が含まれている。(『太閤記』岩波書店1996)

他資料には次のようにある。

・『播州名所巡覧図絵』 明石鎮城(じょうか) “天正九年十二月、歳暮賀儀として秀吉公、播州領の時、信長公へ献上のうちに、あかしの干鯛千箇と見へたり”

・『林崎村郷土誌』 “天正九年十二月羽柴秀吉播州領の時織田信長に當所〔林崎〕漁獲物干鰡、塩引等献上せりと云ふ”

蜘蛸は手長蛸のことともいわれるが、マダコなどの小さいもので「頭(胴部)」に「飯(卵胞)」が詰る前のものを指すと思われ、加古郡二見近辺で多く捕れていた。この頃になると、明石の鯛や蛸が名物となっていたことが窺われ、地方産品のブランド化が進んでいる。時代は下るが、江戸時代の俳諧入門書『毛吹草(けふきくさ)』〔正保2年(1645)刊〕には「諸国古今名物」のうち播磨の部に“二見蜘蛸(くもたこ)”と“明石赤目張”の記載がある。

天正14年(1586)8月21日には、林浦が鹿ノ瀬の漁場を大坂の塩屋弥左衛門に代物五十貫文で質入しており(『林崎村郷土誌』)、この頃にはすでに漁場の権利が確立していて、金銭での取引が行われていたことがわかる。この質入れについては宝暦13年(1763)においても継続していて、安永元年(1772)までの“恩銀”(利息)が先払いされている。

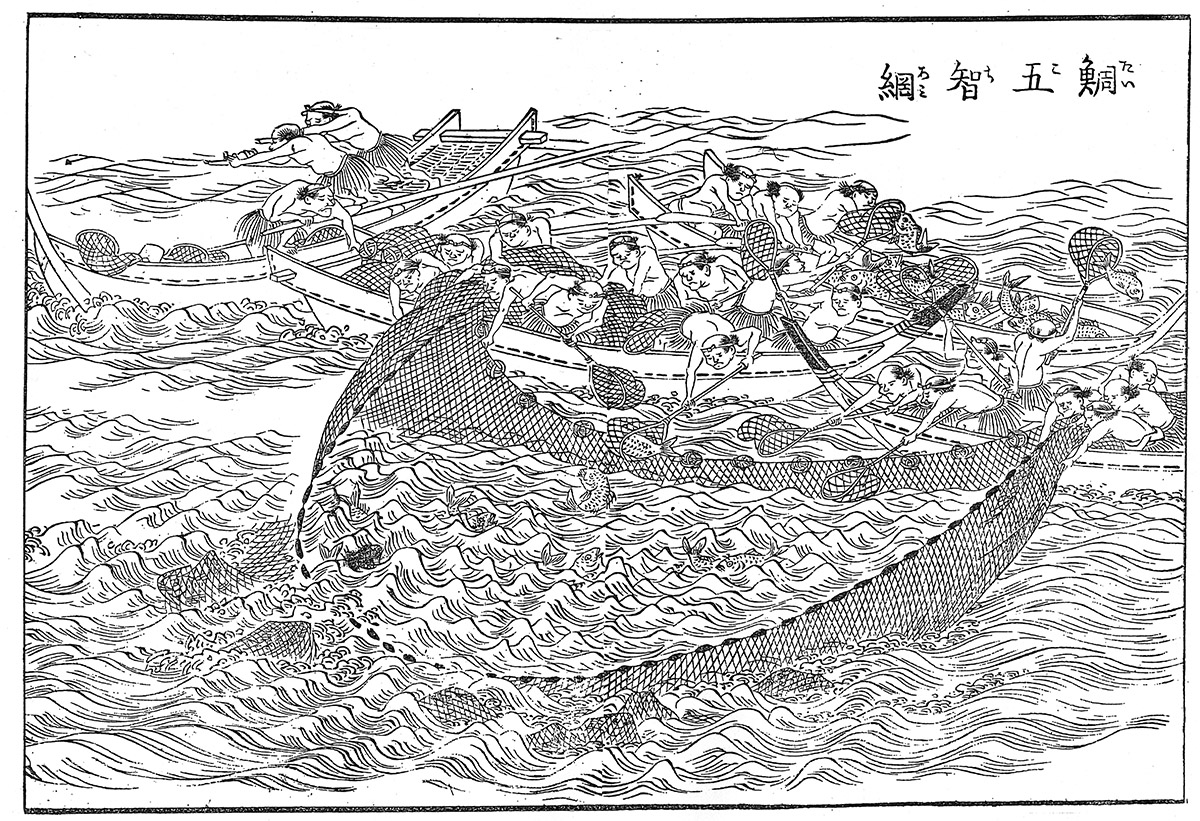

江戸時代の初め頃に紀州地方で行われていた「ゴチ(五智)網」が中頃には瀬戸内海地方に拡がり、後に鯛を捕るための主要な漁法となるが、藤江村では寛文年間(1661~1672)頃に二十三帖あったことが明石藩の地誌『明石記』や『兵庫県漁業慣行録』に記されていて、新しい漁法を積極的に取り入れていたようである。この「ゴチ網」は、楕円形になるように網を下ろし、網を手繰ってせばめる時に木片で船体を叩いて魚を威して網の中に追い込む漁法で、船体を叩く“ゴツゴツ”という音から名付けられたといわれている。また他に、魚や漁場に精通した漁師にしか行えない漁のため、「吾(われ)」の「智恵」という仏教用語に由来しているとも、五人の智恵を集めて漁を行うところから来ているともいわれている。

鯛五智網図 『日本山海名産図会』

本来、漁師はどこの海でも漁をすることができたが、中世末期には領主や地主等が漁場の権利を主張し、棹が届く範囲である地先海面は領主・村が支配するようになった。このように支配権が設けられたため、漁場を巡る争いが起こるようになる。漁場争いについては「鹿ノ瀬を巡る争いの歴史」の項で詳しく述べているが、主な争いは次のようなものである。

・寛永18年(1641)林村と東二見村との間での“鹿ノ瀬”漁業権について寛永19年(1642)奉行所裁決。

・宝暦11年(1761)林村と東二見村との間での蛸漁法の違いによる壺縄切断について宝暦12年(1763)裁決。

・宝暦13年(1763)、明和5年(1768)林村と前浜・新浜の蛸漁について郡代所裁決。

・安永2年(1773)林村と東二見村との間で、宝暦の裁決について勘定奉行へ嘆願。安永7年(1778)大坂奉行所裁決〔二見の“安永三義人”〕

・寛政7年(1795) 前浜・新浜と淡路津名郡机浦との漁場境界について大坂奉行所裁決。