・明治9年(1876) 漁業の取締りは従来の慣行に従うことにし、府県ごとに取締規則が定められる。漁業者には府県税を課し、前年に出された国への借用料納付は廃止となる。

・明治12年(1879) 10月 「水産物取調書」を戸長より郡長に提出。

※中尾村分は『中尾のすがた むかし・いま』(明石市中尾土地区画整理組合 1989)に収録

・明治19年(1886) 5月 「漁業組合準則」(農商務省令)発布。

漁村において旧慣を斟酌して新規約を設け、漁業従事者は組合を結成することを義務づけられる。

・明治19年(1886) 10月 県から各戸長役場へ「漁業慣行調査書」の提出を命じる。

・明治22年(1889) 12月 兵庫県勧業課が『兵庫県漁業慣行録』を編集。

昭和11年(1936)に兵庫県水産課が翻刻(謄写版)版刊行。

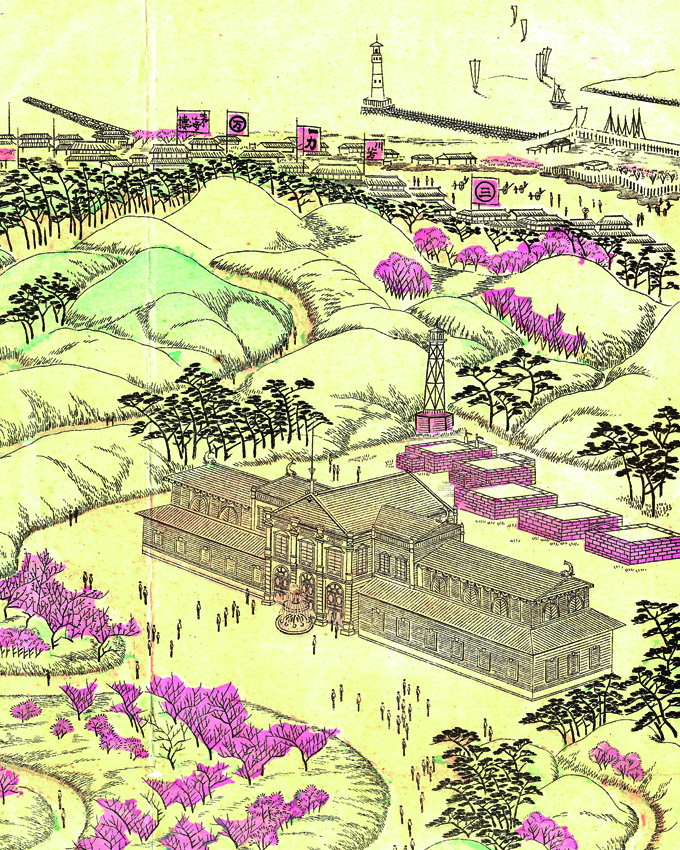

・明治23年(1890) 4月 第3回内国勧業博覧会(会場:東京.上野公園)に『兵庫県漁業慣行録』出品。

・明治30年(1897) 8月 『兵庫県漁具図解』(大日本水産会兵庫支会編)刊行。

内容:網漁具・釣漁具・雑漁具に分類。漁具の構造と新調費、使用漁船の種類と新調費、漁具使用場(位置・水深)・使用法、漁獲分配法、漁具構造図・使用図など

・明治30年(1897) 9月 第2回水産博覧会(会場:神戸.和楽園)に『兵庫県漁具図解』出品。

和楽園(神戸 和田岬)