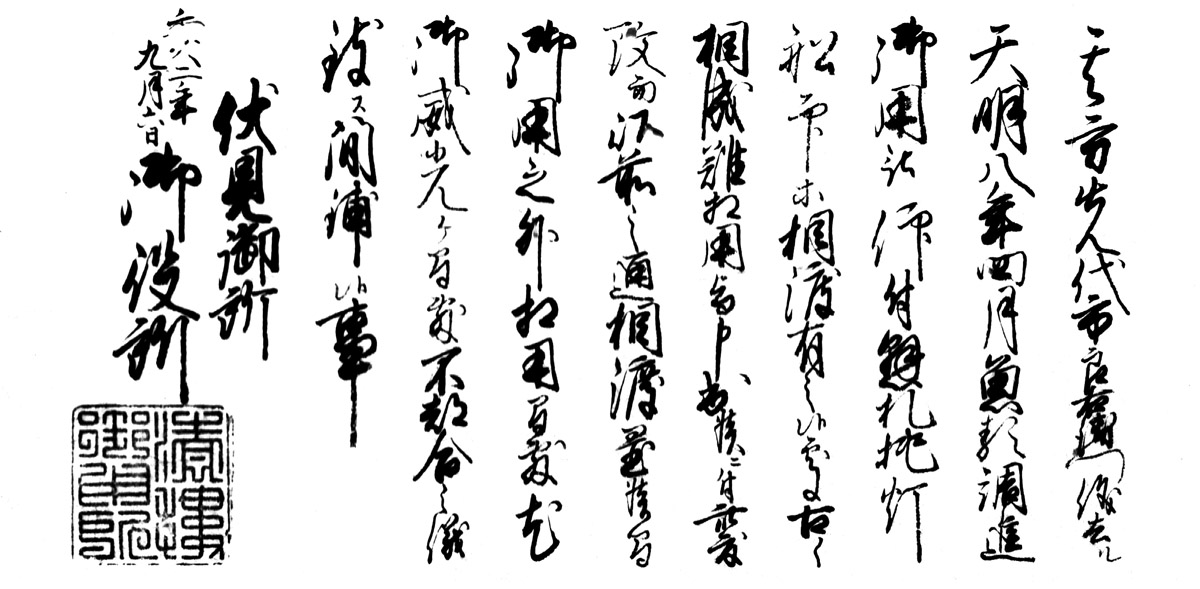

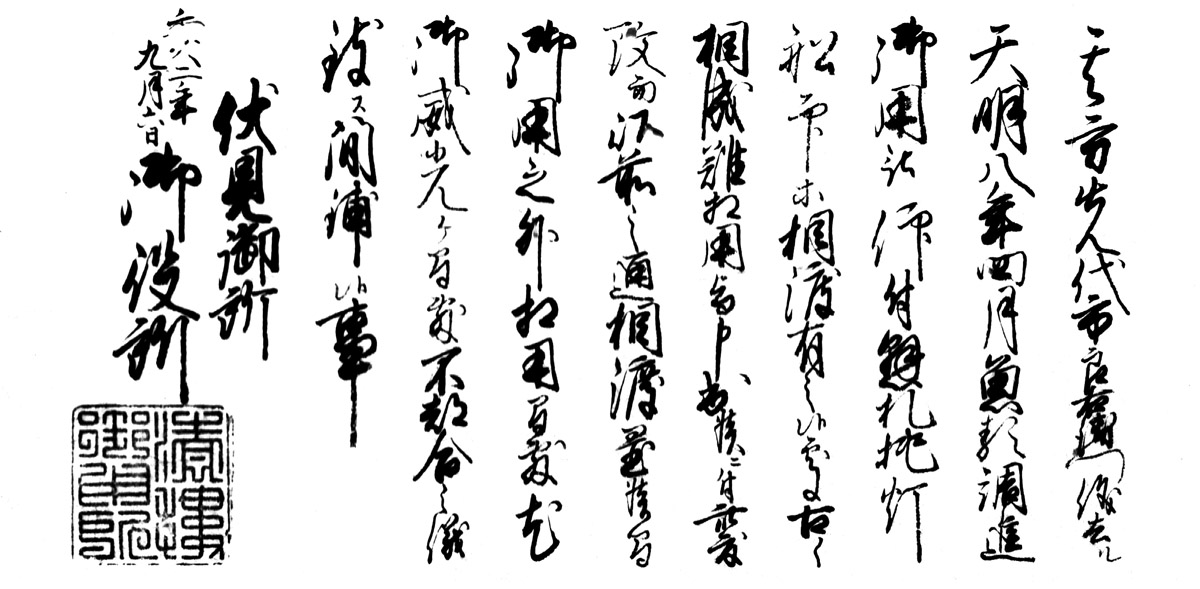

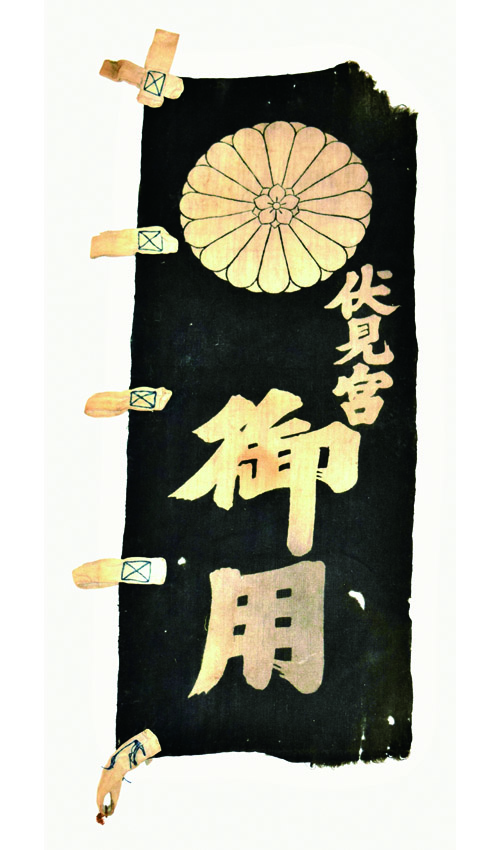

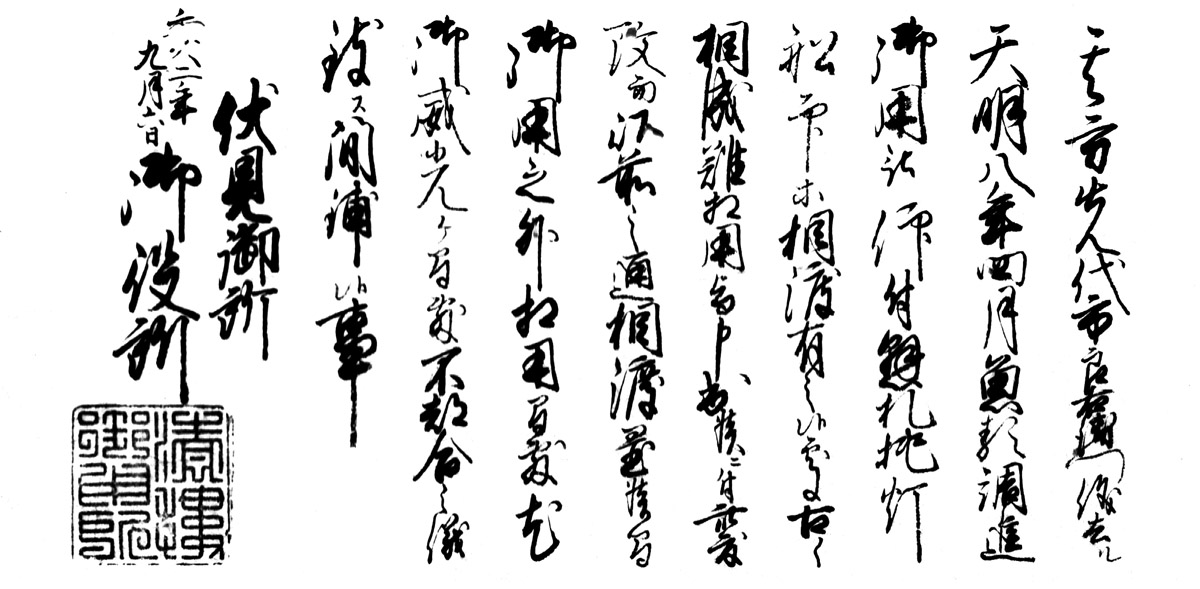

伏見宮家は“四親王家”の一つで、室町時代には播磨国の国衙領を領有(年貢安堵)していた。江戸時代になると伏見宮家の領地は山城国の葛野・愛宕・紀伊・乙訓郡内のみとなり、播磨での領有関係は絶えるが、この伏見宮家に対して天明8年(1788)に二見の網主である網屋市良右衛門が大坂屋周助を吹挙人(推薦人)として魚類調進御用を願い出た。そしてその年4月、願い通り伏見宮家より魚類調進御用を仰せ付けられ、御用達掛札・裏菊紋(伏見宮家紋)付提灯が下付され、翌寛政元年(1789)6月には絵付提灯と小差(幟)が下された。月々の魚の他、その時々により鯛や小鯛・鯖・鰯・鱧などを京の伏見御所へ届けた。漁場における権利を「御用」によって得て、御用幟を翻した船が二見周辺の海で盛んに漁を行っていたようだ。また、74年後の文久2年(1862)9月には、歳月の経過によって傷みが生じていたことから、再び御用魚類調進所掛札・紋付提灯と幟(白地・紺地の2種)が下付されている。

(参考資料:国立研究開発法人水産総合研究センター

中央水産研究所図書資料館所蔵「大西秀市家文書」)

|  |

| 幟(紺地) | 幟(白地) |

| (大西俊男家資料) |

『播州東二見浦漁業の歴史』より

御用魚類調進所掛札

(大西俊男家資料)