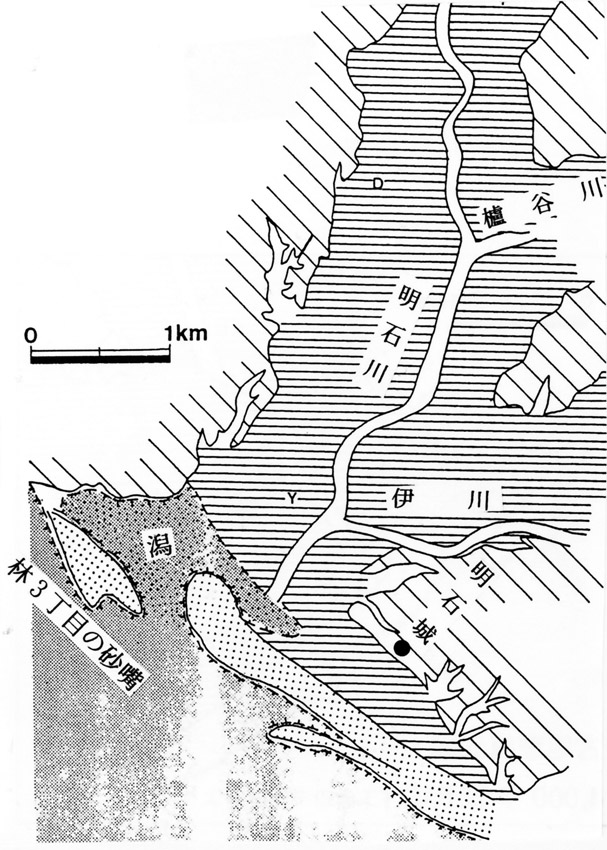

玉津田中遺跡の発掘調査に伴い、立命館大学の前葉和子氏に明石川の右岸平野のボーリングによる土壌調査の結果をもとに、明石平野の古環境の科学的調査を依頼した。その結果、6,000年前には地球の温暖化で縄文海進が進み、当時の海面は現在より4m程上昇していたことが確認された。さらに、建築事業などに伴い明石平野でボーリング調査をした結果、各地で海の貝殻が検出された。(例:関西電力明石変電所や上津橋建設等で貝殻が検出)。そして、4,000年前になると明石川平野の海岸部に砂嘴(さし)(沿岸流によって、砂礫が湾口に一方の端から海中に細長く堆積して堤状をなすもの)が形成され、その後部に潟(かた)(砂丘・砂州のため外海と分離してできた湖で、一部が切れて海に連なっていた)が形成された。その潟が後退し乾燥した地には、各時代の生活跡が明らかになっている。

4千年前の「砂嘴」復元図