窯跡全景

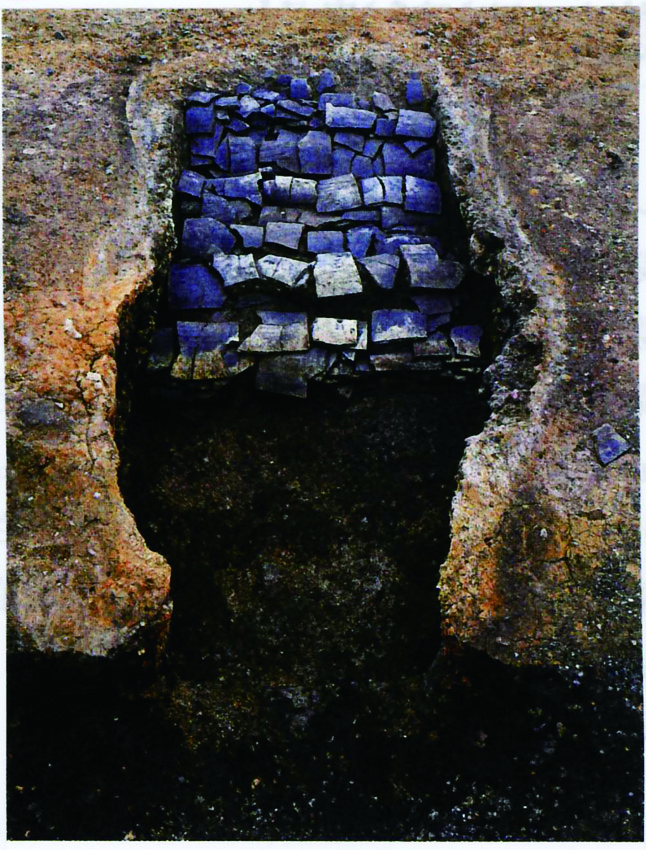

8号窯跡

この窯跡から出土した瓦などから平安時代から鎌倉初期にかけての窯跡であることがわかった。さらに台地では、掘立柱建物跡(工房跡)と粘土採掘跡もあわせて検出された。

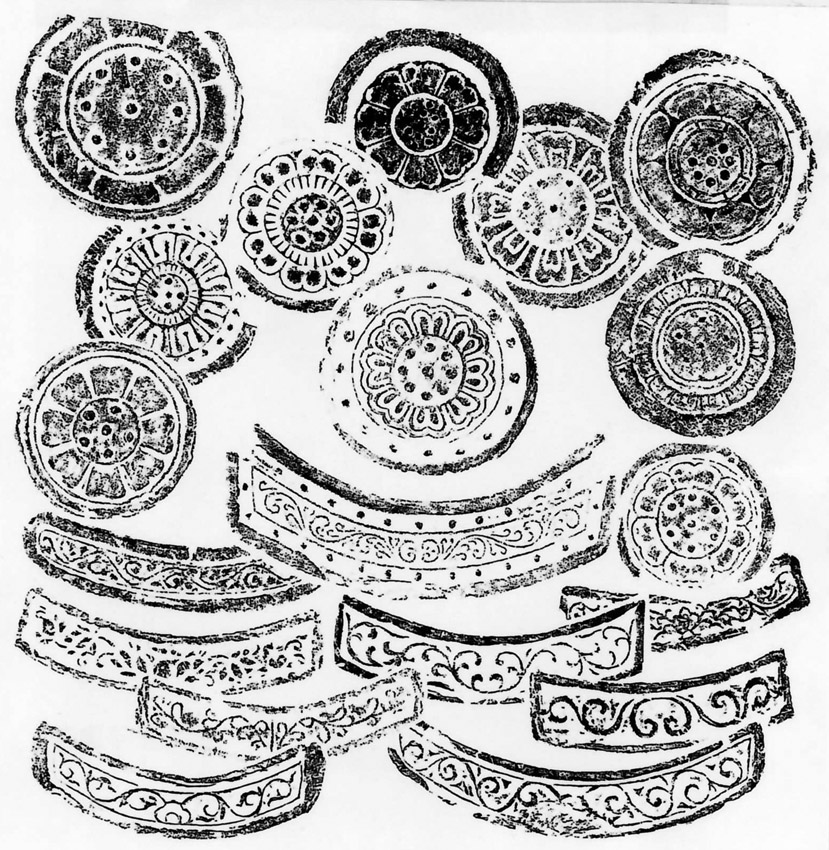

また、この小支谷の東斜面の調査が平成8、9、13、15年にわたって実施され、13基の穴窯が検出された。そして、西斜面の調査で工房跡も検出された。その窯跡の規模は長さ約4m、幅1.4m、燃焼部の傾斜は10度、燃成部の床は20度であった。この窯では平安時代(12世紀)から鎌倉時代(13世紀初)にあたる時代に瓦を中心に生産していた。なお、当三本松窯で生産された瓦は、平安京の尊勝寺(堀河天皇の御願寺として康和4年(1102)に造営が始まった)に使用されていた。さらに鳥羽離宮跡の金剛心院(仁平3年(1153))跡からも出土が確認されている。また、京都市の東寺においても建久4年(1193)に再建された際に使用されている。そして平氏が築いた神戸市の祇園遺跡(平清盛が福原京に遷都したのは治承4年(1180))からも同じように三本松窯で生産された瓦が使用されていたことが確認されている。

出土した軒丸・軒平瓦の拓本