古い時代のイイダコ壺

明石近辺では古くは弥生時代頃の遺跡などからイイダコツボと見られる土器が発見されているほか、海底からも古い時代の「タコツボ」が引き揚げられることもある。2000年近く前から作られ続けてきた素焼きの「タコツボ」作りが窯の火を落としてから20年になる。阪神・淡路大震災までは、それでも細々と焼き続けられてきた明石の「タコツボ」作りも、今は窯跡すら無くなってしまった。明石の「タコツボ」作りについては昭和の終わりからこれまでに、数回、聞き書きを行い、その結果は、『山陽ニュース』(山陽電鉄㈱月刊広報誌の1990年5月号掲載)、『まちの匠を訪ねて 播磨路の職人さん』(田下明光著、神戸新聞総合出版センター刊、1998)、『近代遺跡調査報告書・軽工業第二分冊(化学・窯業・セメント・その他)』(文化庁文化財部記念物課、2015)に報告、出版した。特にこの調査では日本最後の素焼きの「タコツボ」作り職人となった、故桜井正寛氏(明石市大久保町八木)と松野敏男氏(明石市大久保町江井ヶ島)のお二人から聞いた話をまとめた。

松野敏男氏

桜井正寛氏

明石市西部にある八木、江井ケ島地区は、洪積中位段丘が発達した地形で、良質の粘土を産出し、江戸時代には明石藩が勧業政策として瓦製造を行っていた(近隣の明石市魚住地区や藤江地区などでは平安時代から鎌倉時代の古窯跡群が発掘され、瓦などが盛んに焼かれ、都へ送られていた)。

また、林崎から二見の沖合は古来より好漁場とされた、播磨灘の鹿ノ瀬に面しており、タコの好漁場で、東二見、江井ケ島、林崎地区等にはタコツボ漁の操業者が多く存在し、タコツボの需要がある海岸部に近い場所に作業場が点在していた。

このため、最盛期には、作業場から製造したタコツボを直接小船に乗せて、沖合の大きな船に積み替えてから、瀬戸内海沿岸から九州、日本海沿岸の各漁村へ送ったという。

タコツボの製造について説明する前に、まず、タコツボ漁について考えてみたい。明石というと、“タイ”“タコ”とすぐ連想されるように、古くからこの地の名産・特産品であった。

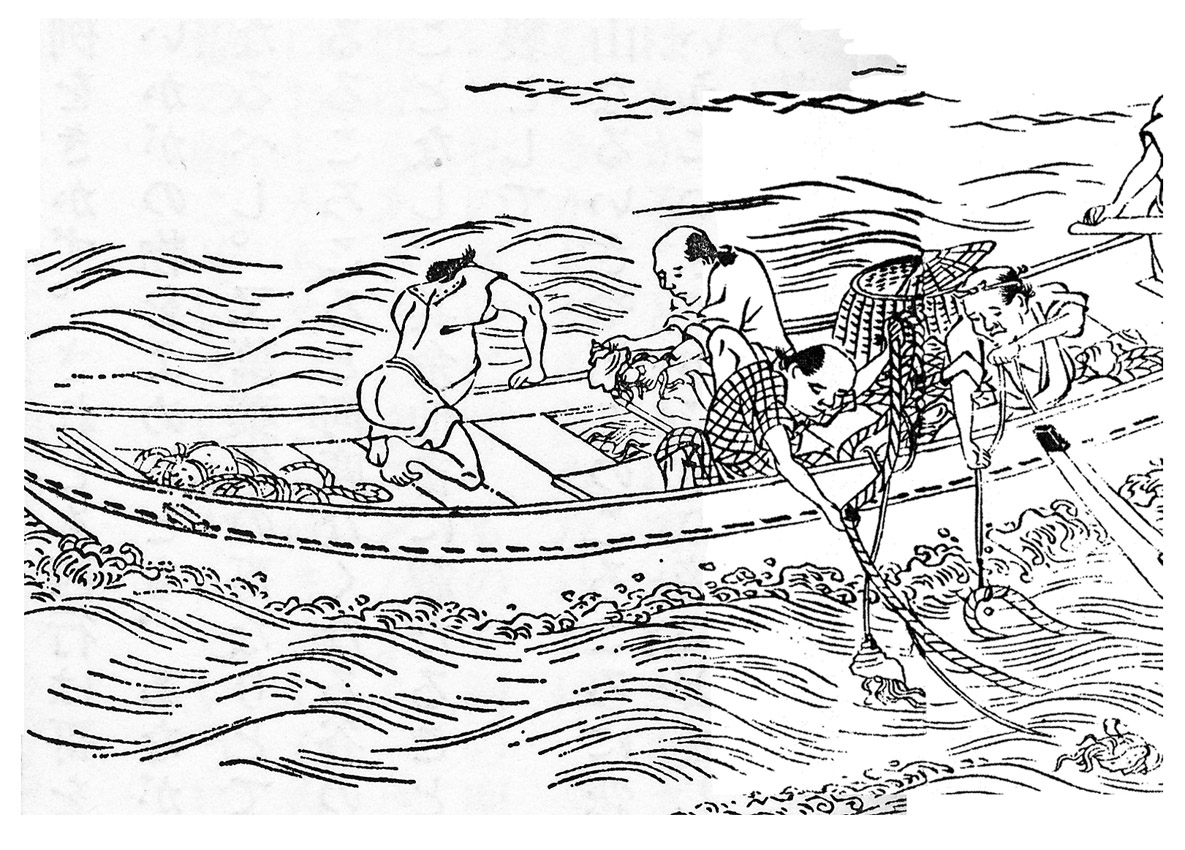

タコについては古くから文献に見られるが、『日本山海名産図絵』(寛政十一年)には「中にも、播州明石に多し、磁壺二つ三つを縄にまとひ、水中に投じて、自ら来り入るを常とす。磁器是を蛸壺と称して」と記されている(文中の磁壺とあるのは、素焼きの壺の間違いと思われる)。また、つづく「飯蛸」にいては「赤にし」の貝殻で採る、と記してある(ごく近年まで、明石近隣の漁業者は「赤にし」や「ウチムラサキ」の貝殻を使って、「飯蛸」漁をしていた)。

江戸時代のイイダコ漁の図(高砂)

貝殻を使ったイイダコ漁

少なくとも、江戸時代には既に「タコツボ」を使ったタコ漁が行われていたことは、間違いないと考えられるが、「タコツボ」製造に関しての詳しい記録は残っていない。近代以降についても、「タコツボ」に関する報告書、記録等を調べてみても、生産高の推移や業者間の組織についても近年の聞き書き程度しか残っていないのが現状である。

最盛期の明治から昭和初期にかけての、タコツボ製造業者は林崎地区(2軒)、魚住地区(2軒)、谷八木地区(2軒)、中八木地区(3軒)、江井ケ島地区(3軒)であった。昭和38年頃まで、中八木地区(3軒)、江井ケ島地区(3軒)、魚住地区(3軒)の業者が集まり、任意で「明石市蛸壺製造組合」(正月前の会合で価格を決めていた)を組織していた。

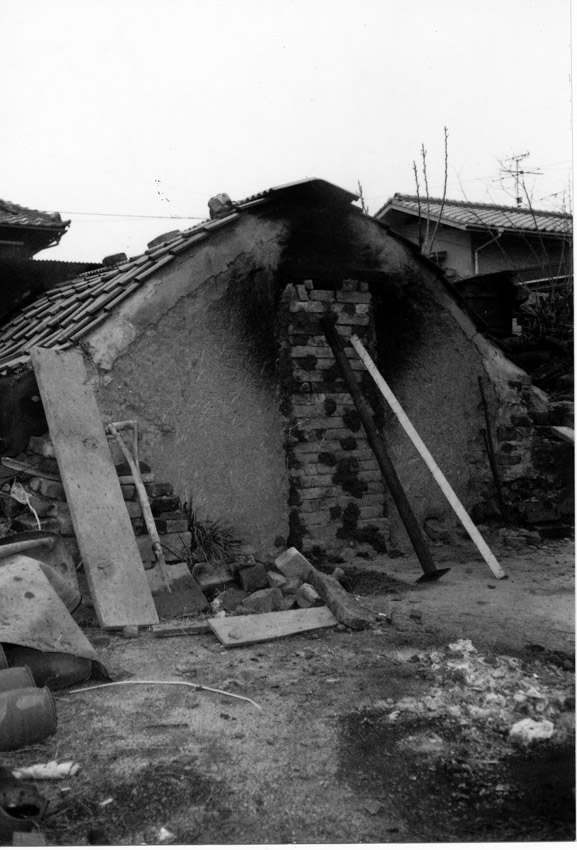

しかし、昭和38年のいわゆる“サンパチ(38)豪雪”で、神戸市垂水区沖から播磨灘の鹿ノ瀬のタコが大量に死滅(兵庫県は九州から大量のタコを移入した。そのためか、地元漁師は口を揃えて、明石ダコは小振りになり、産卵期も微妙に変わってきたと言う)したため、多くのタコツボ製造業者が転職(松野氏もこの時、一旦、製造を休止。また、ほとんどの業者が兼業農家であった)し、急にタコツボ製造業は衰退の一途をたどった。そののち、タコも繁殖(昭和50年代にも豪雪で、もう一度、九州からタコを移入)してきたので、しばらくして松野氏らも復業(桜井氏はずっと続けてきた)し、数人で作ってきたが、平成7年の阪神・淡路大震災で作業場、窯等が大打撃を受け、松野氏のみ小さな灯油窯を使い製造を続けていたが、高齢を理由に、平成11年秋に廃業し、明石地域に「タコツボ」製造業者は一人もいなくなった。桜井氏も平成18年、88歳で亡くなられた。

「タコツボ」製造に関して、作業場は大きく二か所に別れる。一つは製造場所で、もう一か所は粘土の採掘場所である。製造場についてはタコツボを土から作り上げる場所と、焼き上げる“カマ(窯)”の二か所が中心となる。

ここで、簡単に「タコツボ」の製造・加工の方法を紹介する。

「採土」→「土練(ドレン)」〔ツチウチとタマトリの順で二つの工程〕→「成形」→「乾燥」→「焼成」〔この工程では、アブリ、本焼き、焼き上げ(仕上げ・トメとも呼ぶ)の三つの工程を経て焼く〕→「窯出し」→「選別」

以上のような工程で作り上げる。「成形」は一個ずつ手で、ロクロを使って形を整えて行く。この際、注文先の漁業者の漁場により、「タコツボ」の形や大きさは微妙に違う。例えば、漁場の海底の泥が多いと、「タコツボ」の胴の部分を大きくして、泥が入りにくいように作り、潮流の速さによっては流されないように工夫をして、大きさや形を変えて作った。そのため、機械作りではなく、注文先に応じ、一つ一つ丁寧に手作業で作り上げていった。

「タコツボ」の粘土は最盛期であった昭和30年代までは、日工株式会社本社工場(明石市大久保町西江井ケ島1013)付近から近隣の農家が副業で、冬期に田を掘り下げて粘土を採掘し、「タコツボ」業者に売っていた。しかし、粘土採掘地の場所に日工株式会社本社工場が建設され、さらに、“サンパチ(38)豪雪”の影響で「タコツボ」業者が急減したことから、専門の採掘業者もやめてしまい、近年は、兼業農家である桜井・松野両氏とも自家所有の田を冬期に掘り下げて採土し、細々と作り続けてきた松野氏の話しでは「土にはオヅチ(雄土か?)とメヅチ(雌土か?)があって、メヅチの方が粘土のキメが細かく、焼いた後、メヅチは収縮が大きい」ということで、松野さんはメヅチを使う。

上記のように採土した粘土は、作業場近くの「ツチバ(粘土置場)」に1ヵ月から3ヵ月寝かしておき、粘土から小石等を除き、粘着性を増すため、水を加えて練る。

タコツボの大きさは、マダコ用は高さ七寸(約21㌢)の「小小ツボ」から、五分刻みの寸法であり、小、小中、中、中大、大、大大、極大(一尺五分、約45㌢)の8種類あったが、近年の注文は大、中、中小、小の4種類が主だった。この他、桜井氏・松野氏とも注文があれば、小さい「イイダコツボ」も作り、以前は入り口が八の字になった「ハゼツボ」を作ったこともある。

「タコツボ」の作り方はタコの種類や大きさに合わせて形状を変えるだけではなく、注文をもらった漁師さんの漁場の地形(特に海底の様子)に合せて作る。松野さんが「同じ明石市内の漁協でも違う。下の方が広がっている“トックリ型”は東二見の方で使う。海の底に泥の所があるので泥が入りにくいように作る。林崎の方は“朝顔型”で胴がふくらみの少ないズン胴や。これは海の底が小石などの多い砂地やと思う」とのことで、松野さん、桜井さんとも瀬戸内海、日本海を問わず、注文先の漁場によって微妙に「タコツボ」を作り変えていたのである。地元のタコ漁師さんが「注文しても中々作ってもらえず、他の地のツボを買っても、タコの入り具合が違うよ。やっぱり名人のは違うな」と今回の漁業調査でも東二見でも聞いた。また、“干しダコ”作りの名人で、東二見の故大西英美子さんのご主人で、タコ採り名人の幸雄さんも「クリ(タコツボ)は松野さんさクリに限るなあ」といっておられた。また、ある漁師さんに「やっぱりタコも素焼きのツボの方が居心地が良いのでしょうか」と聞いた時に「タコに聞いたことが無いからわからんけど、人間は木造の家と、コンクリートのマンションとどっちがエエのかなあ」といわれて絶句した。

昔の名人のタコツボ

阪神・淡路大震災から、「タコツボ」作りを止められた二人だったが、「タコツボ」作りの危機は、“サンパチ(38)豪雪”以外にもあった。桜井さんが「先の戦争(第二次世界大戦)では多くの職人さんが兵隊にとられて亡くなり、名人と言われた職人が戦地から帰ってこなかった。兄貴や、その仲間の職人が作ったタコツボを見ていると、こんなエエーツボはもう作られへんと、つくづく思う」と兄や他の職人さんが戦前に作った「タコツボ」を大切に保存してきて、見せて貰った。

松野氏のタコツボの窯(今はもうない)

桜井氏の窯

当たり前の話だが、タコには骨が無いので、魚のように貝塚などから発掘されることはなく、タコが食べられていたかどうかはわからないが、イイダコツボとみられる大量の土器が弥生時代の遺跡からは発掘されている。弥生時代から明石近辺で作られ続けてきた素焼きの「タコツボ作り」も、今は、ここだけでなく全国でも今はないそうである。俳人・芭蕉が明石で詠んだ『蛸壺やはかなき夢を夏の月』ではないが、「タコツボ」作り自体が、はかなき夢となってしまった。

「タコツボ」の報告については、『兵庫県民俗調査報告11(昭和63年3月)兵庫県の諸職-兵庫県諸職関係民俗文化財調査-』(兵庫県教育委員会)と『近代遺跡調査報告書・軽工業第二分冊(化学・窯業・セメント・その他)』(文化庁文化財部記念物課2015)が一番まとまった調査報告であり、明石市立文化博物館にある「タコツボ作り」のビデオ映像も貴重な記録である。