『播州 東二見浦漁業の歴史』

【明治以後の東二見漁業協同組合の沿革】

慶應3年(1867)12月、王政復古によって江戸幕府は幕を閉じ、明治2年(1869)6月、版籍奉還によって忍藩主は明治政府の官吏となり、同年7月、廃藩置県によって東二見・西二見・福里・二子は忍県となった。同年11月、播磨国内の10県が統合されて姫路県となるが、一週間で飾磨県となった。

東二見村の沖中運上は、明治4年まで銀3貫3百28匁を年々領主に納めてが、明治5年から魚税網税として金12円80銭6厘を県に納めた。西二見村は、文政2年(1819)年以来、明治4年まで銀札7百目を納めた。

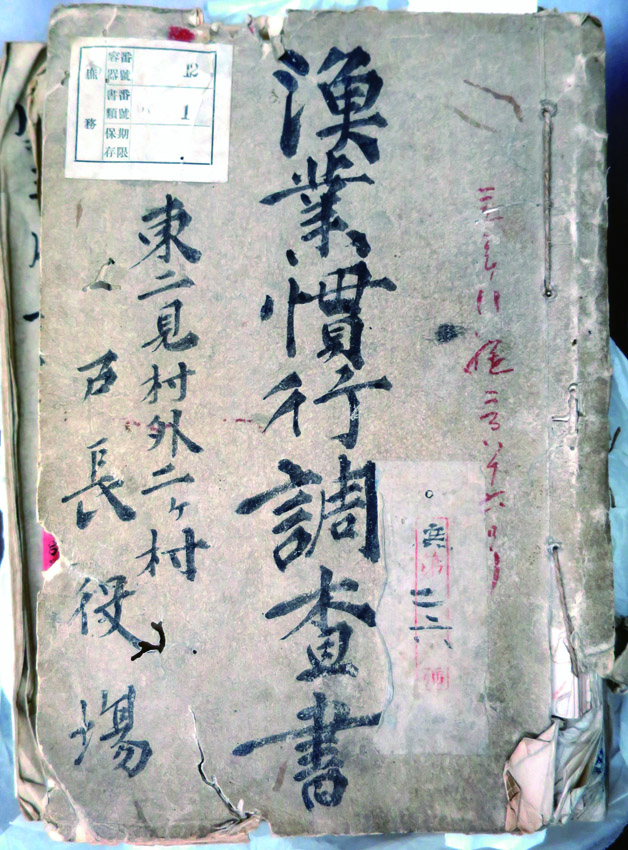

明治8年(1875)2月太政官布告第23号によって、従来の雑税がこの年1月1日より廃され、また太政官布告195号をもって、河海は官有であると規定し、この海面において営業しようとする者は海面拝借料を納付することになった。明治11年より東二見村は漁業採藻税金16円50銭づつを、西二見村は同じく金11円44銭づつを年々納付した。明治19年(1886)12月16日東二見村と西二見村は漁業慣行調査書を県知事に提出した。当時、東二見村に漁船81艘、網数140枚、漁民180人。この年、東二見村漁会所の組合員数は48人である。(一部省略)

『漁業慣行調査書』

| 明治35年(1902) | 5月に漁業組合法が公布され、7月1日に東二見村漁業組合が設置された。 |

| 大正11年(1922) | 国立水産講習所二見養貝試験所が設置。牡蠣の増殖研究にあたる。5月6日二見港が県費支弁港湾の指定。 |

| 昭和2年(1927) | 1月1日 二見村が町制を施行。 |

| 昭和4年(1929) | 官制改革によって国立水産試験場二見分場と改称。 |

| 昭和9年(1934) | 二見港が二号港湾となる。 |

| 昭和10年(1935) | 9月27日 漁業組合員数 73人。 |

| 昭和19年(1944) | 東二見漁業組合が東二見漁業会と名称が変わる。 |

| 地曳網(イワシ アジ) | |

| 東二見漁業協同組合資料より |

| 昭和23年(1948) | 東二見漁業会 会員 81人。 |

| 昭和24年(1949) | 東二見漁業協同組合が発足。組合員 230人。 |

| 昭和25年(1950) | 新漁業制度により、摂津・播磨・淡路・但馬の四海区が指定される。 |

| 昭和32年(1957) | 二見築港百年祭の記念式典(11月6日)。 |

| 昭和36年(1961) | 東二見フィッシングセンターが完成。 兵庫県が東播地先埋立てについて関係漁協に対して説明し、協力を要請される。 |

| マテ突(マテ貝) | 採貝(内ムラサキ) |

| 東二見漁業協同組合資料より |

| 昭和38年(1963) | 東播地先埋立による漁業権の放棄を決定(6月1日)。 |

| 昭和39年(1964) | 兵庫県知事と漁業協同組合との間に調印する。 |

| 昭和40年(1965) | 二見・古宮・別府などの港湾を抱合する東播磨港が発足。 組合員数 245人。 |

| 昭和44年(1969) | 組合員数 208人。東二見でノリ養殖が始まる。 東播磨地先の埋立てが始まる。 ※昭和51年度に二見人工島の大橋完成予定。 |

| 昭和52年(1977) | 明石市内及び東二見漁業協同組合の現況 |

【明石市内7漁協の概要 昭和52年度】

組合名 組合員数

東明石浦 45人

明石浦 422人

林 崎 304人

江井ヶ島 134人

魚 住 32人

東二見 202人

西二見 64人 合計 1203名

船の隻数(連合会合計) 1200隻

海苔生産枚数( 〃 ) 2億5千万枚

金額 ( 〃 ) 54億円

魚貝類目方 ( 〃 ) 4650トン

金額 ( 〃 ) 23億円

海苔魚貝類金額 合計 77億円

【東二見漁業協同組合の概要(昭和52年度)】

正組合員 201名

漁船数 200隻

海苔水揚高 約8億枚

漁船漁業水揚高 約3億5千万円

※主たる漁業に依存している人数

海苔養殖 110人

底曳き網 90人

採 貝 20人

蛸壺・イカ栓 30人

1本釣 50人

船曳網 10人

揚繰網 15人

潜水業 25人(現在休業)

|

|

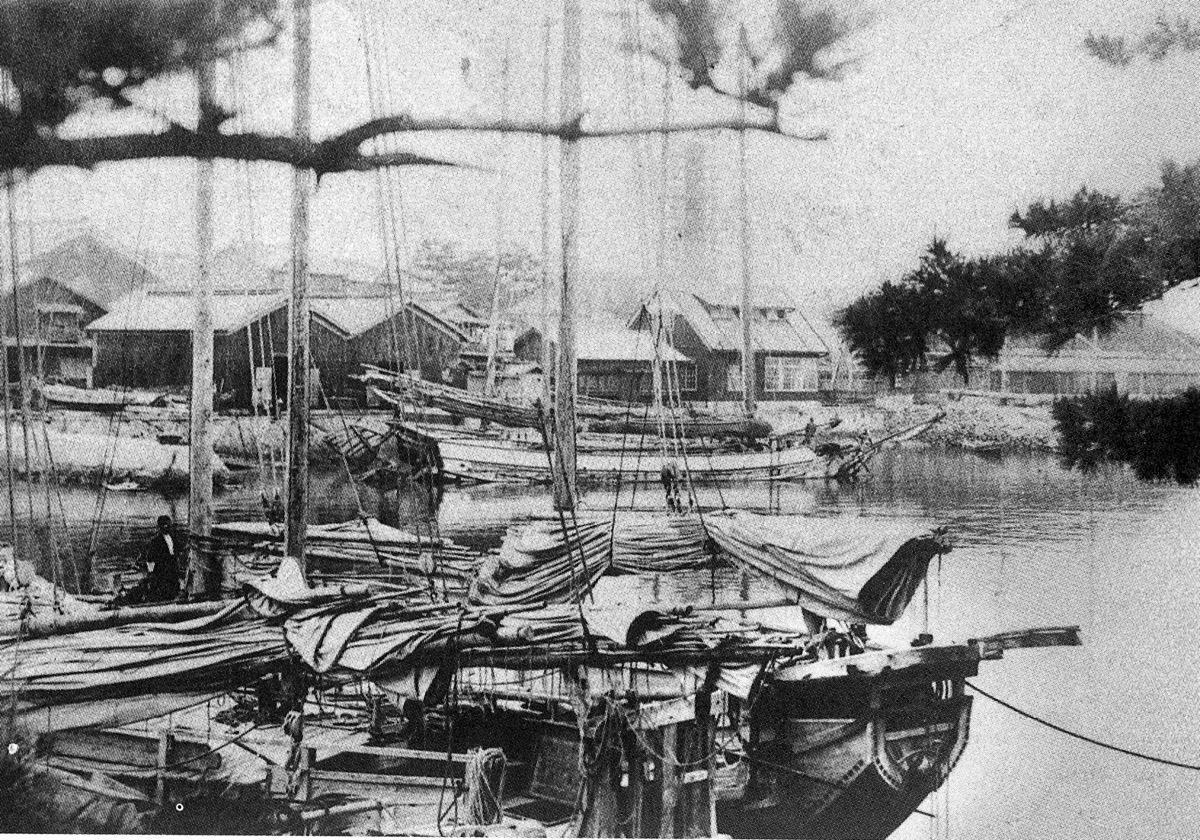

| 大正時代の二見港(*) | 東二見の浜(昭和6年頃?)/井上安邦氏提供 |

|

|

| 東二見の浜(昭和6年頃?)/井上安邦氏提供 | 安政山より西を望む(昭和20年)(*) |

|

|

| 西二見漁協より西を望む(昭和30年)(*) | 二見港(昭和40年頃) |

|

|

| 二見港(昭和40年頃) | |

| (*):『ふるさと二見の歴史』(大西昌一 2005)より | |