明石は、古代において都が位置する「畿内」地域と大陸文化の玄関口大宰府を結ぶ海上交通路である瀬戸内海に面し、また六甲山地と淡路島により挟まれた明石海峡付近は、陸路においても大阪湾への入口の「大門」という様相を呈しており、海・陸ともに往来が集中する東西交通の要衝地域であった。

『日本書紀』大化2年(646)正月朔日条「改新詔」に、畿内の西の境を「赤石の櫛淵(くしぶち)」と定めるとあるのは、この明石海峡北岸、福田川~境川間(垂水-塩屋間)に形成された海岸段丘の垂直な崖面と、その崖面を流下する幾筋もの水流を「櫛」に例え、この東西交通の要の地をもって境としたものと思われる。

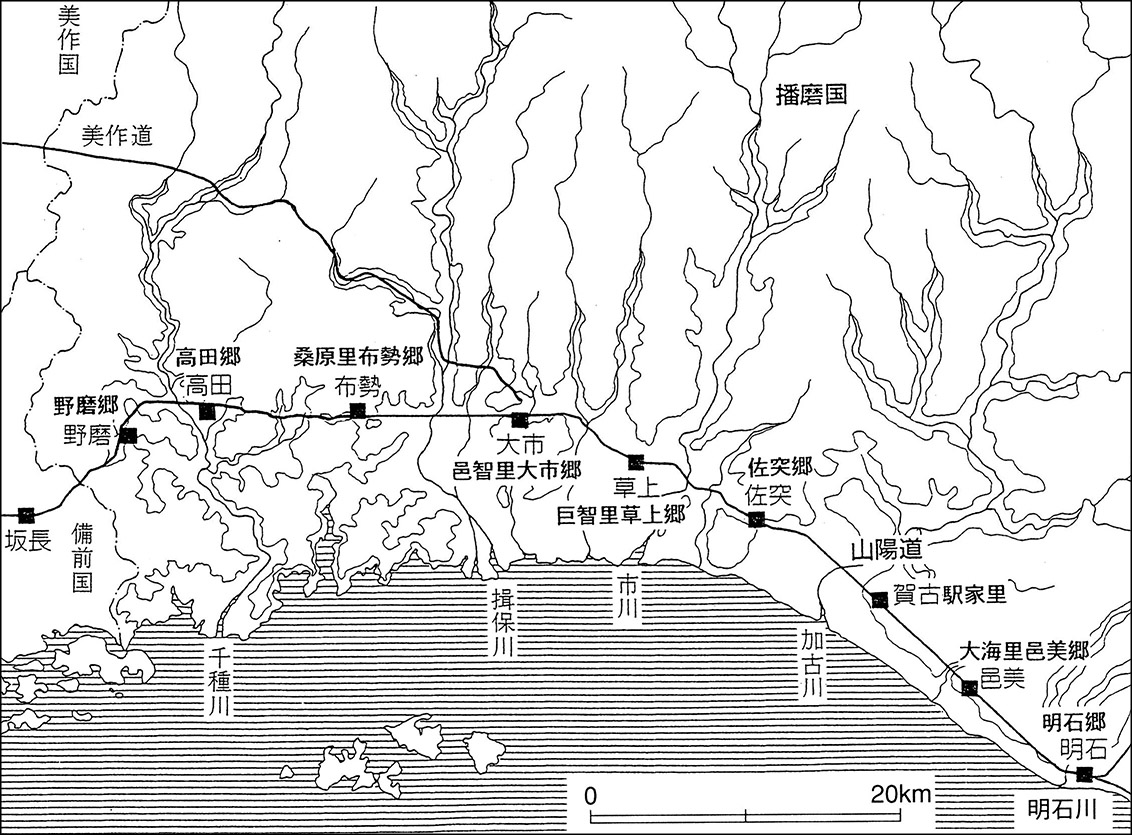

7世紀の中頃、天皇を中心とした国家を築くため、根幹となる制度(律令制)を整えるとともに、都と地方を結ぶ全国的な交通網である東海道など七道の駅路が整備された。なかでも、都と大宰府を結ぶ山陽道は、最も重要な交通路であり、唯一の大路であった。これらの道には、およそ30里毎に駅家(うまや)が設けられ、馬と人員が配置された。その馬と人を駅家毎に継いで、中央と地方官庁との連絡や税などの物資輸送を行う制度(駅制)が整えられた。駅家は行き交う役人たちの宿泊・休憩所であり、特に山陽道の駅家は外国からの賓客をもてなす接待所でもあった。また、山陽道は大路であるため、その駅家は他の道の半分の距離である15里毎に設けられ、瓦葺・白壁・朱塗柱であった。(『日本後紀』大同元年(806)5月丁丑条)

このように建物が瓦葺であったことが、後に駅家の解明に大いに役立つことになる。当時使用された瓦の破片が田や畑の中から集中して出土する場所があり、その詳細な研究により、駅家が所在した場所が徐々に明らかになった。それと同時に駅家は道に伴うものであるため、道が通過していたルートも推定できるようになった。その結果、これら古代の道(七道駅路などの主要交通路)は基本的には可能な限り直線で造られたことがわかってきた。

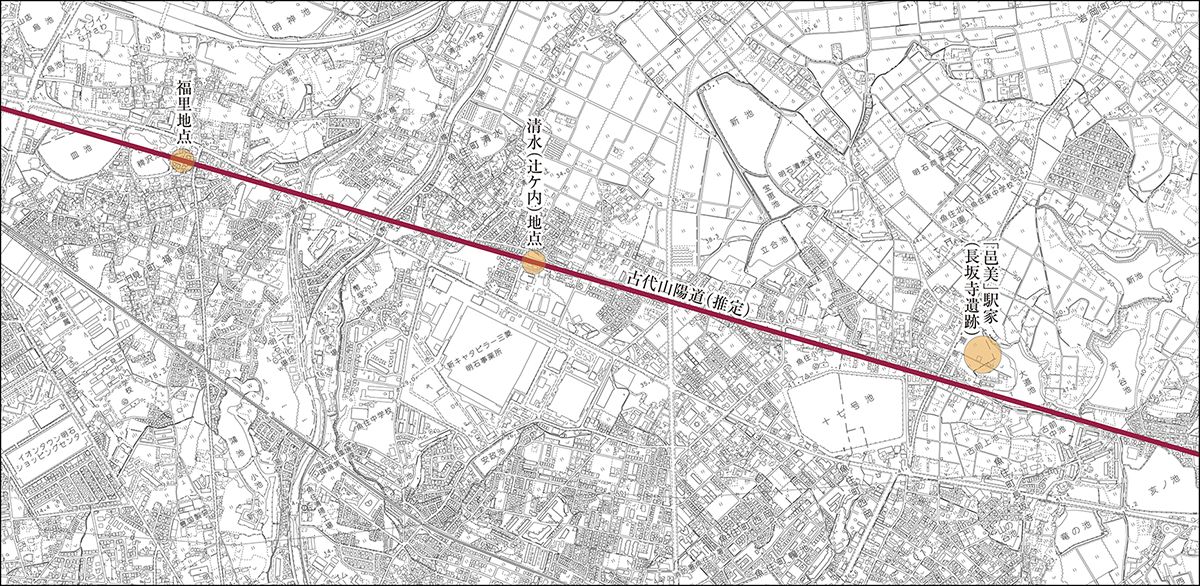

古代の道は、現在では土に埋もれてしまい田や畑となっている部分も多いが、推定されるルート周辺の各種地形図や空中写真を詳細に分析し、現地調査を行うことにより、その痕跡を見出すことができる。明石川以西の段丘地帯を通過する山陽道は典型的な例であり、その特徴をみることができる。すなわち、狭長な帯状の土地区画があり、それがほぼ同じ幅で断続して存在し、その延長上に小字や字名など地名の境界が地形と同様に直線的に通るなどである。これらにより推定される古代山陽道のルートは上図である。明石市内では、ルート推定地に相当する福里と清水(辻ケ内)の2ヵ所で発掘調査が行われ、両地点とも8世紀から10世紀にかけての道(幅10m前後)に伴う側溝の跡が確認され、それまで推定であった古代山陽道の実態が明らかになりつつある。

やがて律令国家の力が衰退し、中央集権から地方分国の時代になると都と地方を結ぶために造られた画一的な道路は不要なものとなり、地形を考慮しない直線的で幅広の道路は地方の領主では維持管理ができるものではなかった。領主や領民は自分たちにとって必要な道を開き、利用することとなり、その結果、それまでの“不相応な道路”は利用されることなく衰退し、農地などに取り込まれることとなった。

その後の道は山・川・谷など自然地形に沿ったルートが主体となったが、古代道路のルートは踏襲されている場合もあり、古代道路と近世の街道が重複していたり、すぐ近くを並行して通っている地域がある。このような例は、明石川以西の段丘上において顕著に認められる。

天正7年(1579)頃、織田信長・羽柴秀吉による三木城攻めに際して秀吉が大久保光触寺に陣を張ったと伝えられている。この頃、大窪・西脇がこの地域の中心となる集落であり、これら集落を結ぶ道を“太閤道”や“大道”と呼んでいたとも伝えられている。古代山陽道の北側を和坂・鳥羽から西脇・金ヶ崎へ向かうこの道が中世後期戦国時代における主要な道であったと考えることができる。(p40大久保付近の宿場地図参照)

古代において、駅家に常置された馬の飼育や荷物の搬送、宿など交通関係に携わった人々や村の伝統は中世・近世の宿場町へと引き継がれたと考えられる。大蔵谷がその例であろう。「明石駅家」及びその付近の古代山陽道ルートは諸説あり不確定であるが、広く「旧大蔵谷村」付近(北は台地上の太寺から南は海岸部の大蔵谷)に想定することができる。明石川西部の段丘上、長坂寺に設けられた古代の駅家(仮称“邑美”駅家)は、段丘上で水の便が悪いため、より水が得易い地である西側の西長池に移り「宿」としての機能が受け継がれ、本陣へと変化したのではないだろうか。なお、大久保の宿場は明石藩以前池田家時代から存在していたようであるが、江戸時代第6代明石藩主松平信之(1659~1679年在位)の頃に新たに設けられたと伝えられている。江戸時代初期の「慶長播磨国絵図」では“大窪新町”、「正保播磨国絵図」では“新町”、「元禄播磨国絵図」では“大久保町 古ハ新町”とあり、また元禄期に著された『采邑私記』には“大窪村”に続いて“大窪新町 山陽道駅邸也”と記されていて、江戸時代初期の街道整備期に新しく街道のために開かれた町であり、古代の駅家との繋がりはないと思われる。