宿場の最も重要な役割は、人や物・文書などを目的地まで宿場毎に次から次へと繋いで送る継立(つぎたて)ことにあり、そのため、馬や人足が常置されていた。宿役人としての問屋がそれら継立の業務を行い、馬方や人足方に指図をした。問屋は本陣が兼務することが多かった。

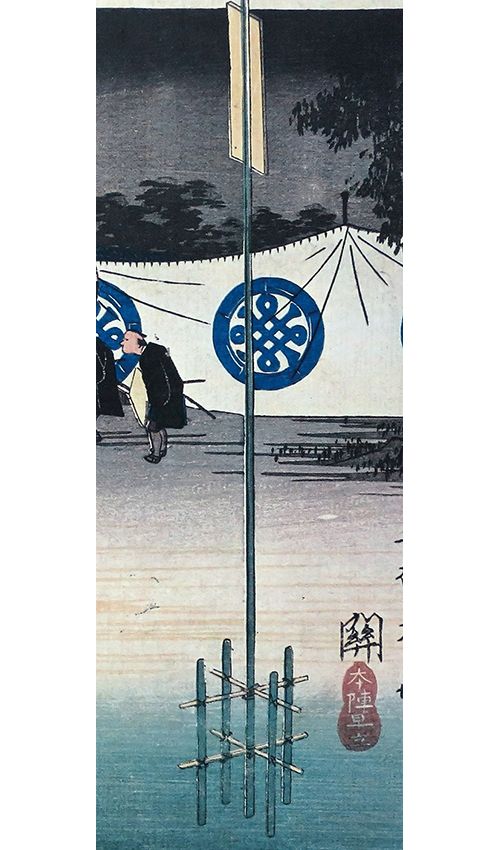

宿場内には往来する人々の宿泊や休憩のために本陣や脇本陣・旅籠・茶屋が設けられた。本陣は大名(家臣を含む)・公家・旗本・幕府役人などの特権階級のための休泊施設で、門構・玄関・書院造りの上段の間などが設けられている。一つの宿場に本陣は一軒という決まりはなく、数軒ある宿場もあれば、一軒もないところもあった。参勤交代の大名が利用する際には、本陣の門前や宿場の入口に大名の名前を書いた関札(宿札)を立て、往来の人たちに知らせた。また、大名宿泊時に一般客が本陣前を通行しないように臨時に迂回する道も用意されていた。

脇本陣は本陣に準じる施設で、本陣だけでは対応できない場合に使われ、本陣同様一般の客は利用できなかった。本陣・脇本陣は、その地において広い屋敷地に建つ部屋数が多い家が大名などの旅宿を引き受けたのが始まりで、代々本陣職を継いでいる。しかし、幕末期になると参勤交代制の緩和に加え大名家の財政悪化の影響が本陣にもおよび、その維持が困難となり、他へ譲り渡す例が現れる。

■大蔵谷本陣 広瀬治兵衛 → 大蔵谷脇本陣 龍宮屋(住野家)へ

文久2年(1862)頃

■長池本陣 梅田吉郎兵衛 → 清水村旅籠屋 明石屋太右衛門へ

慶応2年(1866)11月

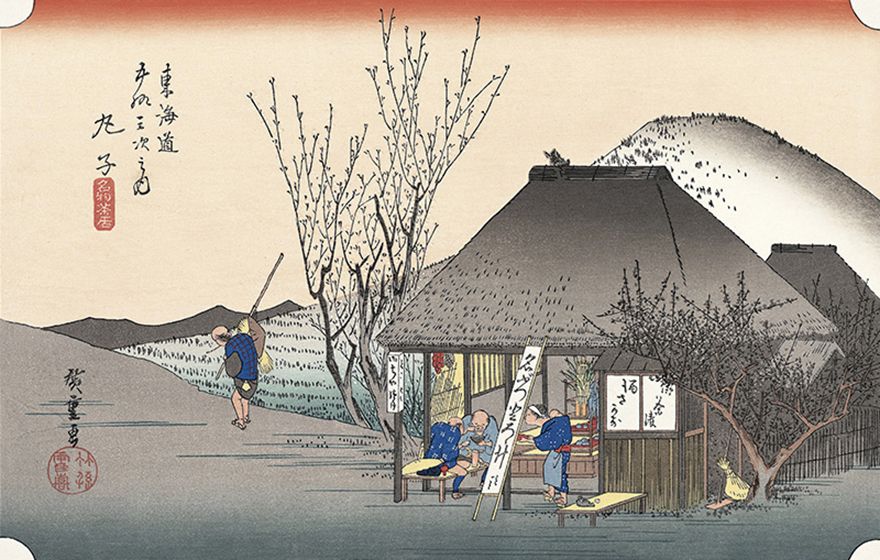

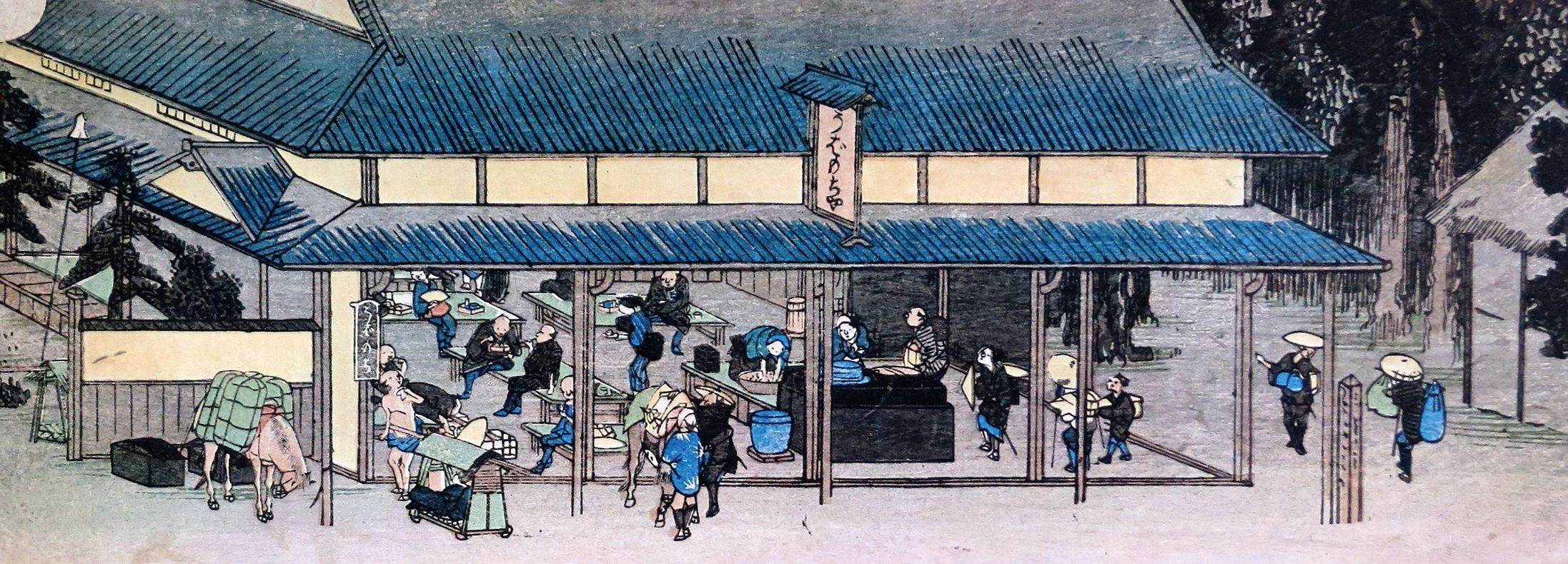

一般の人たちが利用できる施設は旅籠屋で、食事付きの宿である。薪代だけを支払って泊る安価な木賃宿もあるが、明らかに区別されている。参勤交代時などの大名一行は大人数のため、家臣たちは旅籠屋にも分宿している。 宿場には他に休憩施設として茶屋がある。昼間だけの営業だが、安価な昼食や茶・菓子などを提供した。間口が広い土間であり、部屋の仕切り壁がない開放的な造りで、利用しやすかったために繁昌した茶屋が多い。東海道では草津宿「うばが餅屋」、鞠子(丸子)宿「丁子屋(とろろ汁)」など各地に名物茶屋も生まれた。