明治維新以降も軍隊や役人たちの移動により街道の往来は盛んであったが、明治3年(1870)に本陣制度が廃止され、同5年(1872)には宿場の本来的役割であった宿駅の制度も廃止された。このような相次ぐ改革は、宿場の経営に大きな影響を与え、また、大量・高速輸送を可能にした鉄道の開通はさらなる大打撃となり、宿場の旅籠屋などはやがて廃業へと追い込まれてゆく。

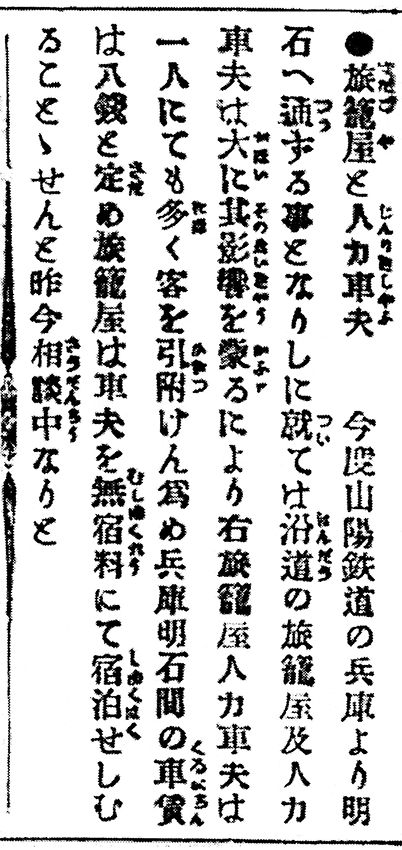

明治7年、大阪-神戸間に官設鉄道が開通し、その後、神戸-下関間の鉄道敷設を目指して設立された山陽鉄道会社により明治21年11月1日兵庫-明石間、12月23日には明石-姫路間の営業運転が開始された。開通当時の駅は兵庫・須磨・垂水・明石・大久保・土山・加古川・阿弥陀・姫路で、所要時間は兵庫-明石間上り42分・下り48分、明石-姫路間は上り1時間28分・下り1時間22分であった。西国街道とほぼ並行して開通した山陽鉄道によって沿道宿場の旅籠屋などは大きな影響を受けたと思われ、明治21年11月21日付「神戸又新日報」に当時の状況を表す記事が掲載されている。兵庫-明石間の人力車賃を8銭(鉄道賃は三等で13銭)とし、旅籠屋は車夫を無料で宿泊させることにしようと相談中とあり、鉄道への対抗策が練られている。しかし、このような策も時代の流れには勝てなかった。鉄道や自動車という新しい交通手段の発達・普及のもとに鉄道路線や道路が新設され、かつての街道、宿場道は旧道となり、人やモノの流れの変化の中で「宿場」という町はその役割を終える。