1) 五色塚古墳 五色塚古墳(神戸市垂水区五色山4丁目)は、4世紀後半に明石海峡を望む海岸段丘上に築かれた全長194mの兵庫県最大の前方後円墳である。古墳のある垂水の沿岸部一帯は段丘が切り立った崖となって海岸にまで迫り、生産基盤となる耕作地はまったくない。このような場所に兵庫県最大の古墳が何故つくられたのか、古墳をつくる経済基盤は何であったのかが気になる。

『日本書紀』には、朝鮮半島から大和へ向かう神功皇后に麛坂王(かごさかのみこ)と忍熊王(おしくまのみこ)が謀反を企て、明石海峡の見える場所に仲哀天皇の御陵を築くと偽って五色塚古墳に兵士を集めたと書かれていることから、ヤマト政権と敵対関係にあったように読み取れる。しかし、五色塚古墳には全国で約60の出土例しか知られていない特殊な鰭のついた円筒埴輪が並べられている。この埴輪は大和における最も有力な首長達の間で地位と権威の象徴として用いられ、その分布は近畿地方の中枢部に集中していて、地方にあっては拠点的に導入されたと考えられている。同じ埴輪が、明石海峡の東に位置する念仏山古墳(神戸市長田区)と西に位置する幣塚古墳(明石市魚住町清水)からも見つかっている。前者は、行基が開いたという大輪田泊、後者は魚住泊が近い距離にある。このようなことから、古墳の被葬者は、ヤマト政権を背景に明石海峡やその周辺を支配した漁業集団の首長、あるいはヤマト政権の中枢から派遣された有力者とも推測されている。

2) 吉田王塚古墳 吉田王塚古墳(神戸市西区王塚台3丁目)は、5世紀初めに明石川右岸の段丘上に築造された前方後円墳である。全長が74m、後円部の直径44m、明石川流域では最も大きな古墳になる。宮内庁では、陵墓参考地として7世紀初めに逝去した用明天皇の皇子、当麻皇子(たいまのみこ)の妃・舎人皇女(とねりのひめみこ)の墓としているが、古墳の築造年代とは開きがある。周辺には、陪塚(ばいちょう)(陪冢)と呼ばれる吉田王塚古墳の埋葬者の親族・臣下や埋葬者のために副葬品を納めた庚申塚・経塚・幣塚があったという。そのうち、幣塚は吉田王塚古墳の北方に「玉津陵墓参考地陪冢い号」、経塚は東方に「玉津陵墓参考地陪冢ろ号」として保存され現在も見ることができる。

3) 五色塚古墳から吉田王塚古墳へ 五色塚古墳と吉田王塚古墳の築造年代を比較すると、明石地域での大型古墳の造営が明石海峡を望む海岸段丘上から明石川西岸の段丘へと築造場所を移動させていることがわかる。五色塚古墳は以前、明石川流域を支配する「明石国造」の墓といわれていた。『日本書紀』に記されている先述の神功皇后に敵対する麛坂王と忍熊王の話や『古事記』の神武天皇が日向を発って大和へ向かう途中、明石海峡で国つ神(土着の神)に出会い水先案内を要請している話などからは、明石海峡の海上交通を掌握していた地方豪族の存在を思わせる。五色塚古墳の周辺には、小壺古墳をはじめ、同一の規格で作られた円筒埴輪を使用した古墳が何基もあり、舞子浜遺跡(神戸市垂水区)からは、五色塚古墳の被葬者と深く係わると考えられている20基以上の円筒埴輪棺が確認されている。その後、明石海峡を望む海岸段丘周辺では、五色塚古墳に続く大型の前方後円墳が築かれた形跡はない。

吉田王塚古墳が築造された頃、古墳時代前期末から中期にかけて古市古墳群(大阪府羽曳野市・藤井寺市)や百舌古墳群で、巨大な古墳が次々と築かれた。政治の中心が奈良盆地から河内平野へと移ったのは、中国南朝や朝鮮半島諸国との外交の進展と大阪平野の開拓だといわれている。繰り返される河川の洪水と気候の寒冷化によって後退する海岸線は、広大な低湿地をつくりだした。湿原ではアシを焼き払って水路を掘って水の管理さえすれば、比較的容易に水田化できる。鉄製の鋤・鍬があれば、木・石の道具を使うより遥かに効率の良い農作業が可能となる。

大仙陵古墳は墳丘の長さが486mある前方後円墳、この古墳を古代の工法で造ると、大林組の試算では、1日あたり最高で2,000人、延べ680万7000人の作業員を動員して、工期は15年8ヶ月、工費は796億円かかるという。なお、この見積もりには埴輪作りは含まれていない。誉田御廟山古墳(伝応神陵)のある古市古墳群には墳丘長200m以上の前方後円墳が6基、大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)のある百舌鳥古墳群には3基あって、ともに100基以上の古墳で構成されていたという。巨額の予算と膨大な作業員の動員を要する古墳の築造というプロジェクトを可能としたのは、低湿地の水田化から得られた余剰米を財源にして、古墳造営と湿地開拓に従事することから得られる土木技術と米・鉄製農具の供与などであったと考える。このプロジェクトで重要なポイントとなる鉄製農具について、日本で砂鉄・鉄鉱石から鉄を製錬できるようになったのは、カナクロ谷製鉄遺跡(広島県世羅郡世羅町)、戸の丸山製鉄遺跡(庄原市濁川町)、今佐屋山製鉄遺跡(島根県邑智郡邑南町)などで6世紀前半以降と確認されている。それ以前は、朝鮮半島南部で作られたと推定されている鉄鋌と呼ばれる両端が幅広になった長方形の鉄板を日本まで運び、これを素材として農具に加工していたと考えられている。中国大陸・朝鮮半島は難波から一衣帯水、瀬戸内海を利用すれば一路、海でつながる。こう考えると、五色塚古墳造営の背景として、4世紀末に朝鮮半島南部から鉄を大量に海路で運んでいたことが浮かび上がってくる。明石海峡の通過にあたっては水先案内を要し、そこから得た利益が古墳造営の基盤となったと推測する。5世紀にはいると、古市古墳群のほぼ中央に位置する野中古墳(藤井寺市野中3丁目)から鉄製の武器と武具、大量の農工具とともに鉄鋌が36Kg以上も出土している。これは一例であって、古墳築造と新田開発に歩調を合わせるように鉄を積載した船がこれまでにも増して明石海峡を往来していたことが想定できる。神武天皇が、「なは、海つ路を知れりや」と槁根津日子(さおねつひこ)(国つ神)に潮路を知っているかとたずねているように、明石海峡を航行するには複雑な潮流についての知識が必要となるのである。

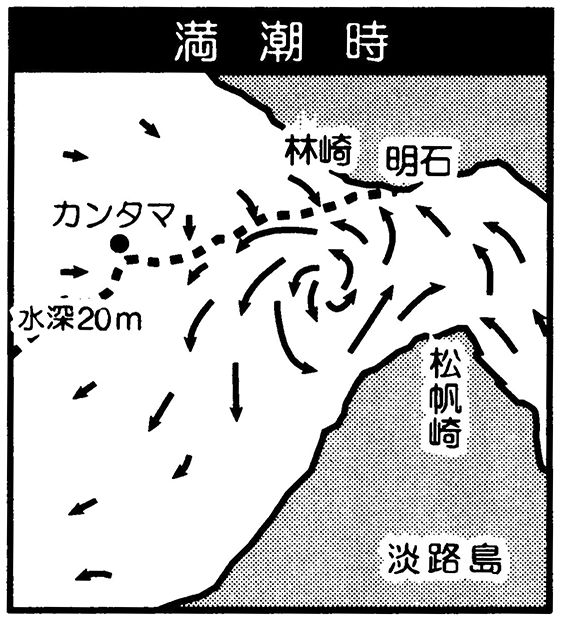

海は月と太陽の引力によって、1日に潮の満ち引きを二度繰り返す。満潮時には、太平洋の潮は大阪湾にまず入り、その後、明石海峡を東から西へ流れる。干潮時には海峡を西から東に流れ、6時間ごとの転流を繰り返す。この時、播磨灘では通常0.3~0.5ノットで潮は流れるが、幅4kmの明石海峡に押し寄せたとき、3~5ノット(時速5.6~9.3km)にもなる。明石海峡の東側、引き潮が大阪湾に急激に流れ込むと、この流れは中心から二つの大きな渦となって反流する。「垂水・塩屋に干潮(ひしお)なし」という言葉があるように、明石海峡は東流していても、この巨大な渦によって沿岸では西流が残るという。一方、明石海峡の西側では満潮になって西流が最強になると淡路島の“松帆の浦”の西で直径6km近くの大きな渦ができる。その後、満潮から干潮に転じて東流が始まってしばらく間、林崎漁港の沖合では「林のイヤイニチ」(イヤニチ)と呼ばれる東流と西流がぶつかって三角波が立ち西流は残る。このメカニズムを知っていなければ、明石海峡を無事に通過できない。

イヤイニチ『明石を科学する』

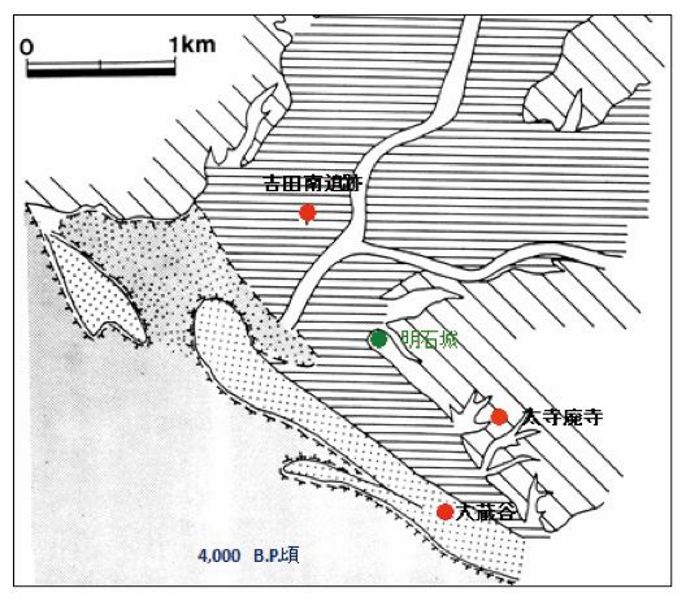

5世紀になって水先案内を最も必要とした時期、五色塚古墳・舞子浜側では五色塚古墳に続く大型前方後円墳の造営など、拠点となって活動した痕跡が見当たらない。そこから、吉田王塚古墳のある明石浜側へと拠点が移ったことが考えられる。ただし、吉田王塚古墳の被葬者は明石平野を中心に農業生産を基盤としていた首長であって、明石海峡の水先案内には長けていない。ということは、明石川の河口周辺で漁業を営む集団がこの役割を担ったことになるが、具体的に存在を示すことのできる遺跡・遺構・遺物などの考古資料は確認されていない。信憑性は考慮しなければならないが、唯一の手掛かりは『播磨国風土記』「速鳥」の難波高津宮天皇の頃に舟で天皇の食事用の水を運んでいた説話となる。この話は、明石駅家の周辺に拠点を構え住吉の大倉へ簡単に舟で行き来できる集団、この集団を束ねるヤマト政権の中枢から派遣された有力者の存在なくしては成立しない。大蔵谷村は、ヤケ(宅)・クラ(倉)・タ(田)、政庁と正倉と水田が基本要件となっている屯倉とよばれるヤマト政権の直轄領と考えられていて、大蔵の地名は多数あった正倉・大倉に由来すると言われている。

4000B.Pの明石川河口『玉津田中遺跡調査概報 1』