楠(大山祇神社)

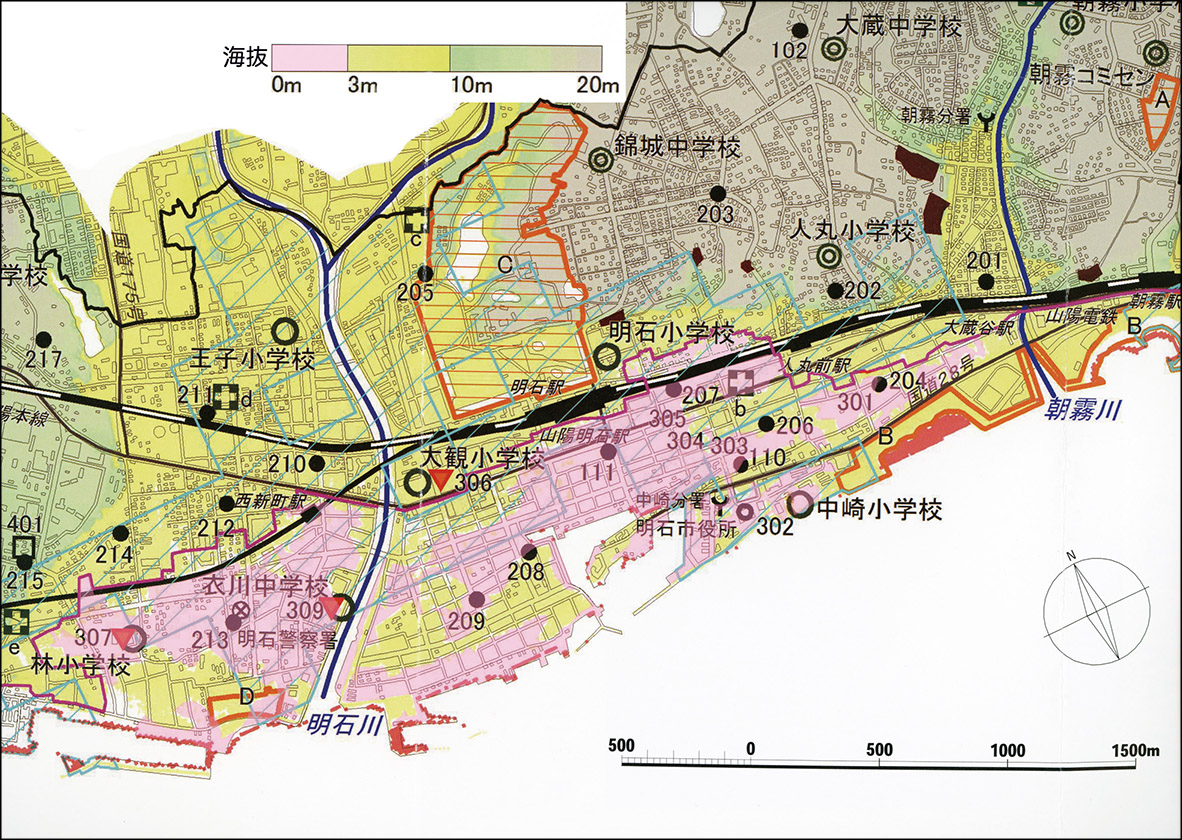

速鳥と名付けられた舟で、天皇の食事で使う水を明石駅家の井戸から汲んで運ぶということは、駅家の近辺に舟が停泊する港が存在したことになる。港は水門(みなと)・津(つ)・泊(とまり)・船瀬(ふなせ)などとよばれ、古くは川の河口・湾・入江など自然地形をうまく利用して舟船を停泊させていた。大蔵谷の地形の変遷について、今から4,000年前頃の明石川河口を復元された地形図でみると、明石川によって運ばれた土砂が東から西へ、河口に向かって細長く堆積した砂嘴(さし)(砂州)と、この砂嘴から分岐する発達途上の砂嘴があり、これらの砂嘴の基点部に大蔵谷が位置する。砂嘴は3条形成されたといい、最後の西へ延びる砂嘴の上をJR朝霧駅の南で国道2号から分岐する国道28号が走る。この砂嘴の後背地側は、海が明石港から市立中崎公会堂の辺りまで水路のように入り込んでいた。現在、国道28号の背後に中崎水路の一部が残されている。明石市の『地震災害ハザードマップ』には、標高3m以内の地形が明石港から東へ山電大蔵谷駅まで細長く伸びていることが示されていて、そこから砂嘴の痕跡を確認することができる。大蔵谷周辺の地形は、古代から港として利用するのに最も適した条件を備えていたことがわかる。

中崎水路・国道28号・明石港

『地震ハザードマップ』明石市