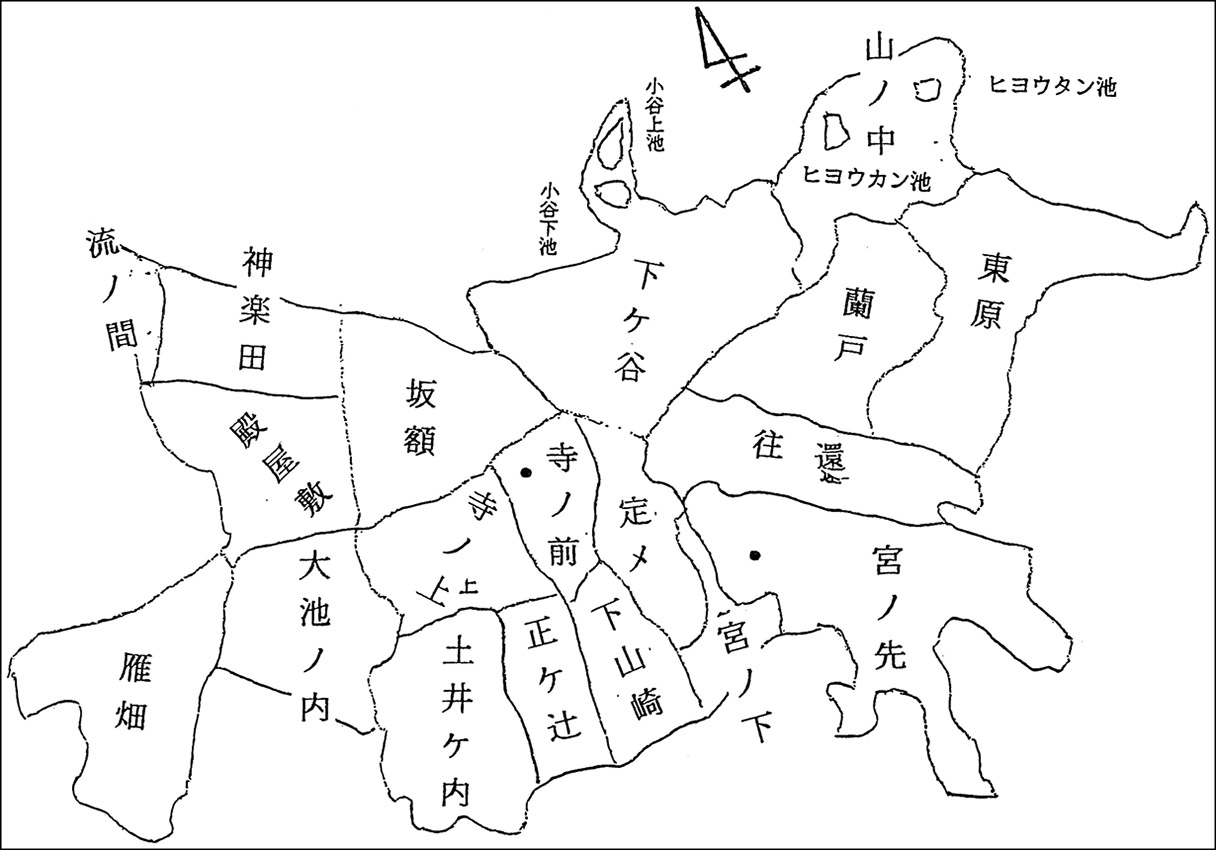

江戸時代から現在に至る小字名

大久保町が所在する台地は、今から12万2千年前ころ東方から西方に向かって隆起した台地で、「いなみ野台地」と呼ばれている。その範囲は、明石川の右岸から加古川左岸に至る東西約20km、南北約15kmで、江戸時代以前までは松や杉に覆われた原野であった。江戸時代に入り大窪村が形成され、その南1km地点に新たに開拓された村が大窪新町で現在の大久保町に当たる。大窪新町の規模は、南北約1km、東西約1.5kmの範囲で19の小字によって形成されている。なお、大久保町周辺の標高は、和坂小学校18.7m、藤江小学校13.9m、沢池小学校24.8m、大久保小学校10.9m、大久保中学校18.5mとなっている。

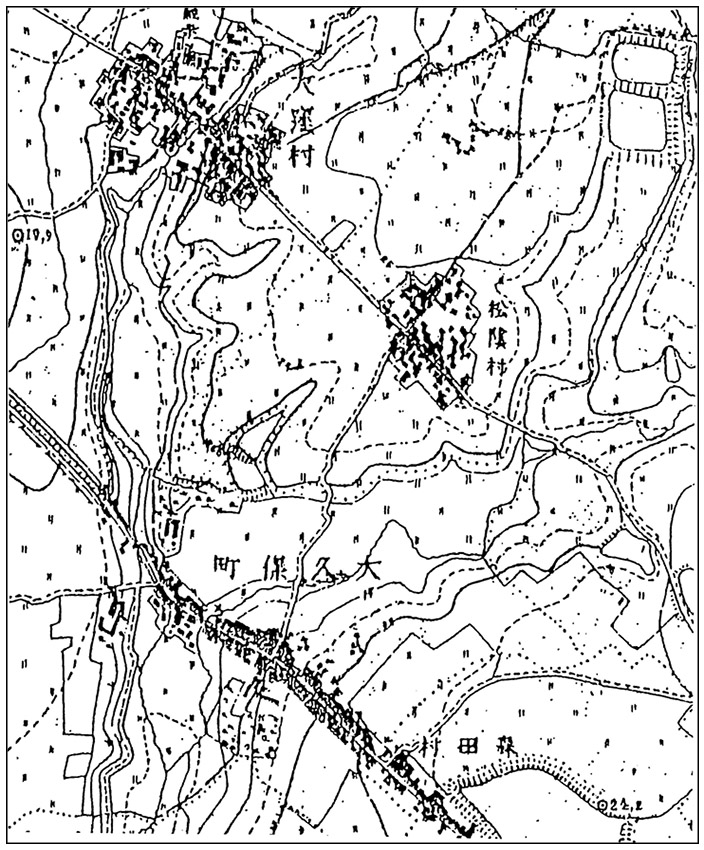

大久保付近の宿場地図(明治19年)

5世紀ころ、この大久保の台地上を人々が生活拠点とした痕跡を示す遺物片が僅かだが採集されている。その事例として『明石市上巻』(P.23)は以下の2カ所を紹介している。

①小字下ヶ谷(大久保小学校プール地)から円筒埴輪片を採集

②小字宮ノ先(住吉神社内)から直径30㎝の円筒埴輪片を採集