その鉄道が敷かれる前の明治18年8月、山口県に行幸された明治天皇は、岡山から西国街道の町村に立ち寄られたのち、神戸から船で東京に帰られた。同9日、姫路で一泊、翌10日、御着から阿弥陀を経て加古川で昼食、土山を経て大久保で30分ほどお休みになったあと、明石の浜光明寺に宿泊された。沿道の各家は国旗の準備や道路の掃除など大変だったようだ。また、用意する品々も一つ一つ指定があったそうだ。福田村の佐藤氏宅には当時準備された布団の布の一部が残されている。

布団の一部

明治天皇が大久保町の安藤氏宅に休憩された時、当時としてはめずらしい氷も出されたようで、事前に井戸水の検査があり上等水と証明されている。

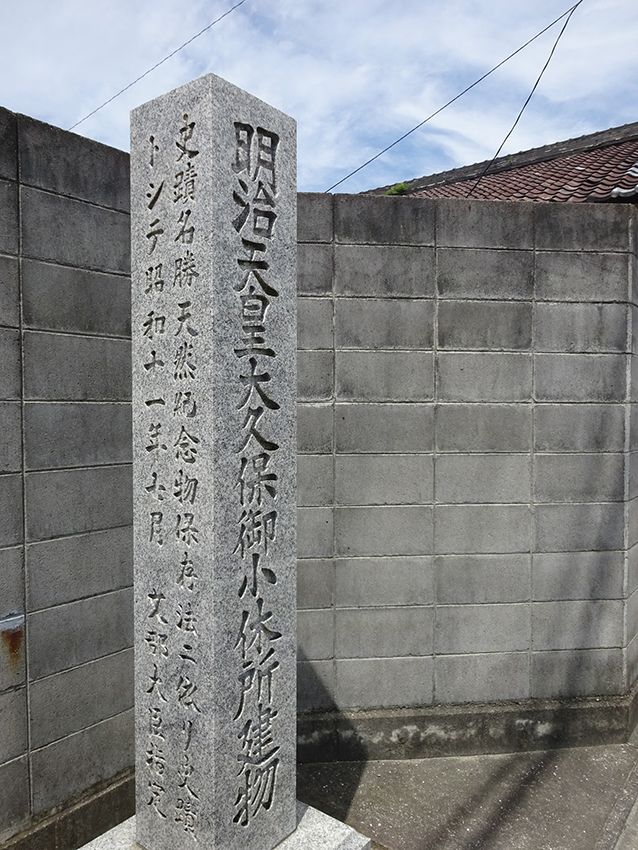

現在、JR大久保駅前通りから旧西国街道を東に折れ、ほどなく行くと右側の街道沿いに大きな石碑がある。古い入母屋造りの建物が、明治天皇がお休みになられた建物である。実際の地は本陣跡の東隣・安藤正雄氏宅だったが、大正8年(1919)に現在の地に移築されたものである。

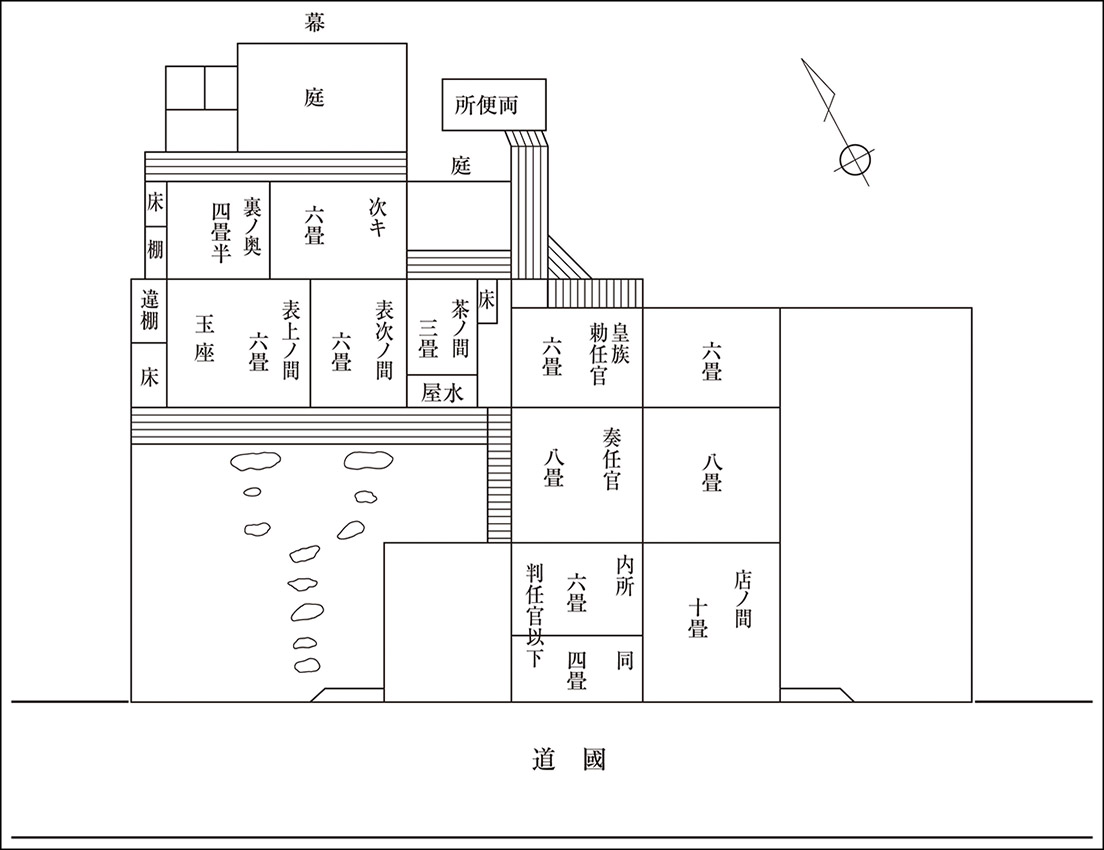

御部屋割図(『明治天皇聖蹟』 兵庫県より)