伝承者:魚住町清水 石井直樹氏(昭和23年生まれ)

(ⅰ) 長池本陣の系譜

石井直樹家は、「ホンジ」と屋号で呼ばれる本陣であった。家系は、初代槌次郎―石之助―輝雄―慶介―直樹氏へと続く。初代槌次郎(写真)は、次項に述べる旅籠業の「明石屋太右衛門」家(直樹家より西へ200mの現石井 博家)の次男であり、幕末に没落した本陣を明石屋が購入して分家し、本陣の当主になったと伝えられている。「行程記」(前出)や岡山藩池田氏の参府行程図である「播州路道程書上」、「播磨路美濃路東海道御道中御休泊御立場附」(岡山大学池田家文庫蔵)には「西長池 本陣 梅田吉郎兵衛」と書かれている。清水地区には本陣は一カ所であり、位置からみて石井邸のもとの持ち主が「吉郎兵衛」と考えられてきたが、売買に関する文書史料などは残っていなかった。

初代 槌次郎

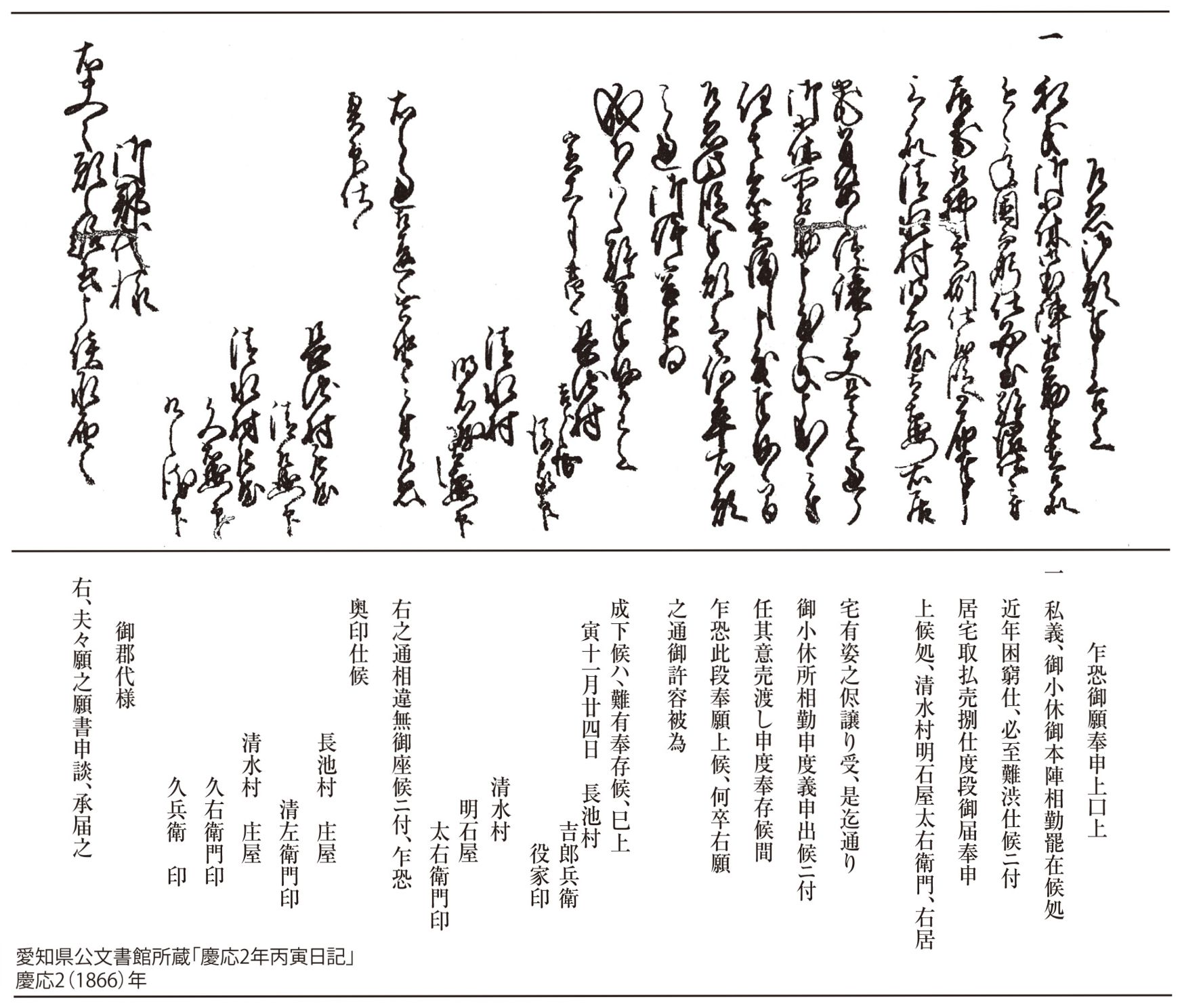

この度、2016年11月、市史編さん室の調査により、本陣売渡しの経緯を知ることのできる次の文書が、愛知県公文書館所蔵の明石藩の日記の中より発見された。

「御小休(おこやすみ)御本陣」を務めてきた長池村の吉郎兵衛が、近年困窮し、本陣を務めることが難しくなった。居宅を売り捌きたい旨届けていたところ、清水村明石屋太右衛門が、居宅をそのまま譲り受け、これまで通り「御小休所」を務めると申し出ている。その意を受けて売渡したく、吉郎兵衛と明石屋太右衛門の署名押印、長池・清水両村の庄屋の署名押印を揃えて、郡代に願い出た文書である。長池本陣の系譜を明らかにする貴重な史料である。

一般的に、本陣は土地の有力者とか旧家が指定され、宿役人・問屋役を兼帯し、宿駅の取締りや苗字帯刀を許される名誉職のようなものであった。本陣には、宿泊や休憩に対し謝礼が渡されるが、それは対価ではなくあくまでも謝礼であり、十分なものとは言えなかった。『日本史小百科 宿場』に、「大名の財政が窮乏すると本陣経営も困難となり、なかには、多額の借金をかかえ本陣株と称して、他人へ売却する者もいる。文久2年(1862)の参勤交代の緩和は、本陣を一層経営難におとし入れ」とある。石井家は、以前の持ち主が出て行ったあと、明治3年(1870)10月、本陣・脇本陣の名称が廃止されるまで本陣を務めた。その後もしばらくは普通の旅籠として旅人を泊めていた。

(ⅱ) 家屋

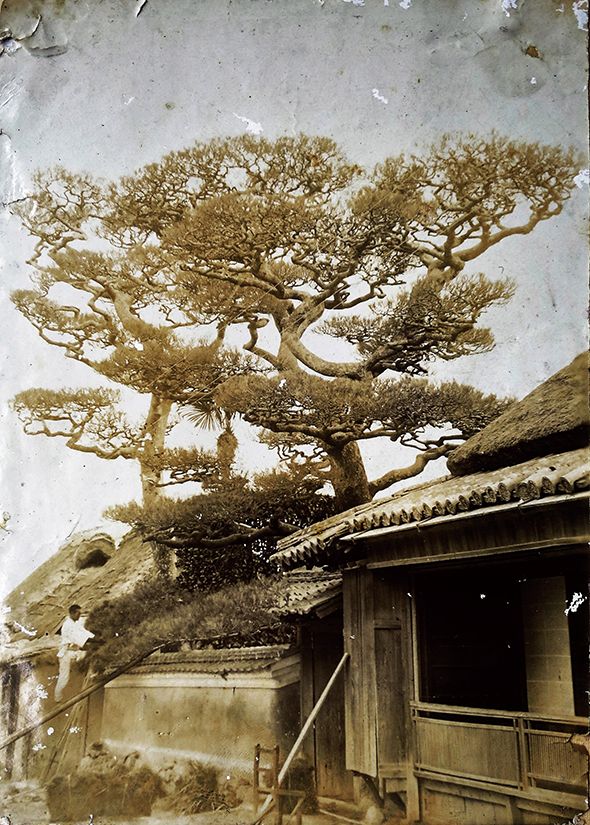

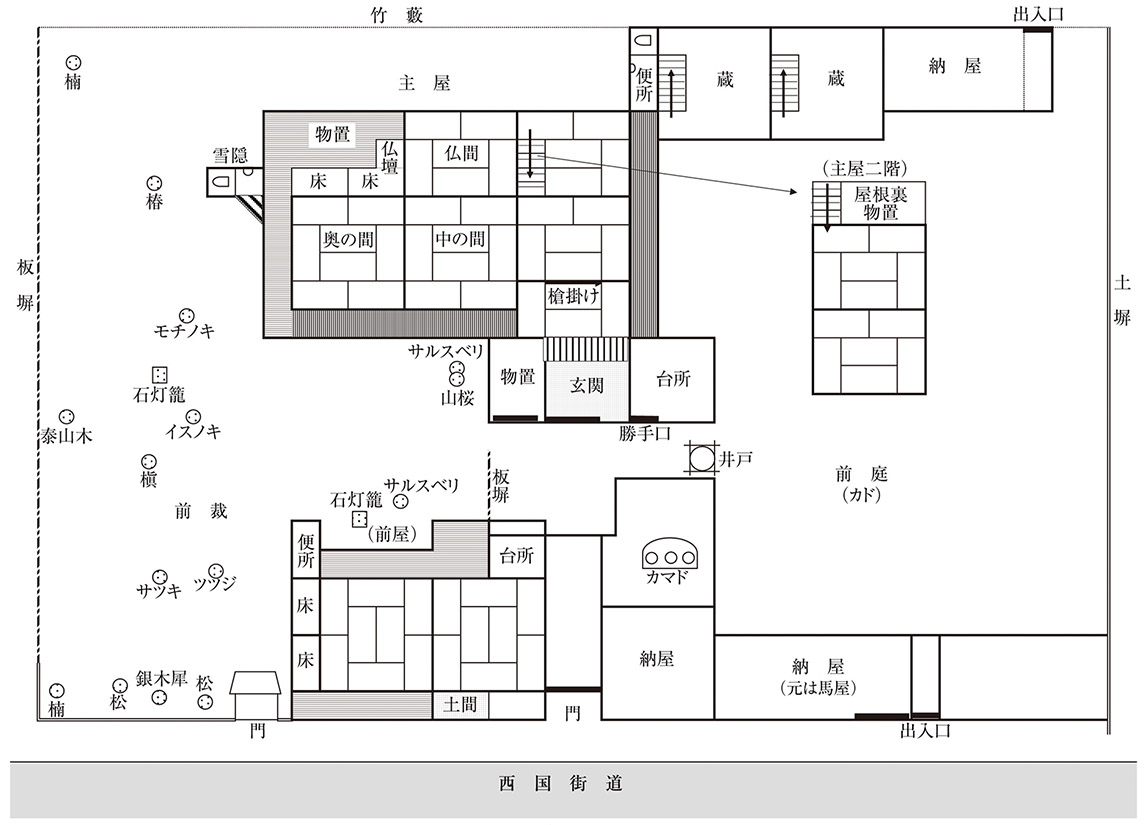

明治初期の写真が残っている。(写真)街道沿いに土塀と藁葺の家屋、枝ぶりのよい松の古木が本陣の雰囲気を伝える。このあと明治10年(1877)頃に、建物すべての屋根が藁葺から瓦葺に改修された。以後、内部は順次改築されていったが、重厚な建物本体は建立当時のままであったものの老朽化がはげしく、昭和50年(1975)に主屋(おもや)が建て替えられ、その時解体した主屋の棟札から、文化年間(1804~1817)に建てられたことがわかった。門長屋(もんながや)、土蔵、馬屋などはその後も昔のままで、宿場町清水の趣を残す代表的な建物であった。(写真)しかし、平成7年(1995)、阪神・淡路大震災により門長屋が街道側に大きく傾いてしまい、通学路でもあった道の安全のため、ついに撤去された。その後、新築された塀の基礎の石組みに昔のものが利用され、今も本陣の面影を伝えている。当主の直樹氏や妹の河内裕子さんが成人されるまで過ごした文化年間建立の本陣の平面図を裕子さんに作成して頂いた。

長池本陣平面図

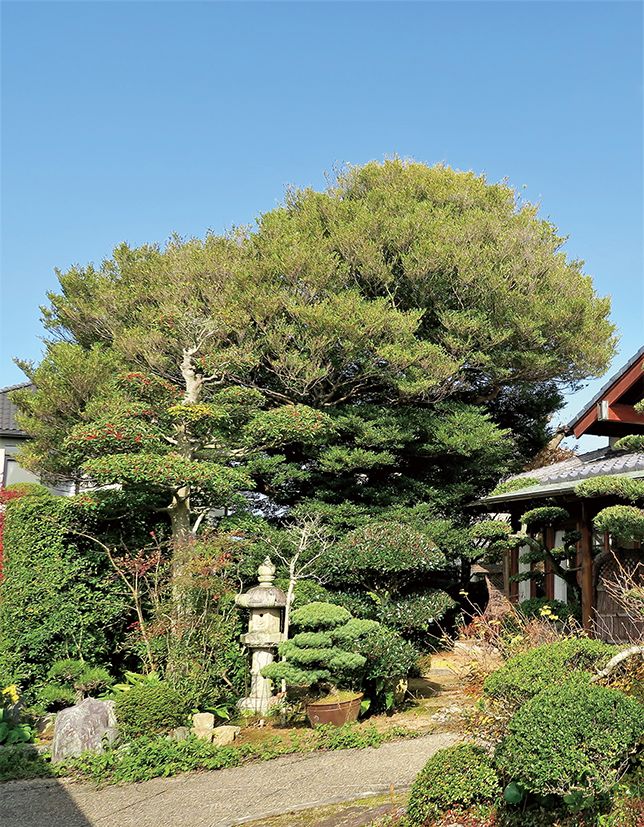

正面は、西から土塀、門長屋、納屋、馬屋などが続く。東側は土塀。土塀と溝の間には、桑・梅・細竹がびっしりと植えられ、北側は二つの土蔵と納屋が取り囲み、全面竹藪で覆われていた。西側は板塀。西隣の土地は人の背丈ほどの落差があった。つまり、「主屋」は周囲の目から遮断された構造といえる。門は三つあり、中央の観音開きの門が「本陣門」、東の門が普段用の門で、西の門は「帰らずの門」と呼ばれ、嫁ぐ時と出棺の時のみ使用され、通常は固く閉じられていた。本陣門を入ると、左手は「前の家(前屋)」の住居。右手は納屋や馬屋が並び、納屋の奥にオクドサン(竈(かまど))のある台所が独立してあり、昔はその一角に風呂があった。奥に進んで「主屋」に入る。最初の4畳の部屋に槍掛けがある。広い縁側に囲まれ、前栽(せんざい)を見渡す「奥の間」が大名の休み場所であった。直樹氏の父慶介氏は、「主屋」の方を「離れ」、「前の家」を「母屋(おもや)」と呼んでいた。江戸時代に本陣を務めていたころ、家族は図面よりもさらに大きかったという「前の家」で暮らし、「主屋」を「奥座敷」として、大名のために明け渡してきた名残ではないのだろうか。前栽はほぼ昔のままで、クスノキ・イスノキ(写真)・マキ・タイサンボク等の古木がうっそうと茂る。明治初期の写真の大きな松は、マツクイムシの害で枯れてしまったが、昔は街道を行く旅人の目印になったことであろう。「カド」と呼ぶ中庭には植栽はなく、小作の作業場であった。

|

| イスノキ(柞(ははそ)):マンサク科の常緑高木。四国、南九州など暖地に多い。材は堅く示現流の木刀として有名。灰は陶磁器の釉の融剤。葉に虫こぶを作り、笛にして遊べるのでヒョンノキともいう。虫こぶにはタンニンが含まれ、染料の材料になる。 |

(ⅲ) 脇道

本陣の北側と南側に脇道がある。大名行列が休憩をする時は、本陣の前の街道は通行止めとなり、一般の旅人や村人は迂回路(脇道)を通らなければならなかった。北側の脇道は農道として、南側の脇道は生活道路として現在も利用されている。(脇道は(2)項、屋号の図へ)

[エピソード]

*『政姫様道中記』(前出)には、安政5年(1858)出雲松平の姫、政姫様の一行が、4月13日「暮六時過 長池ニ而 御休止」とある。その朝六つ時半に姫路の本陣を出発して、この日泊まられる大久保宿に向かう前、現在の時刻で夕方五時過ぎこの長池でしばらく休んだと記録されている。

*幕末に、山口毛利家の姫君が本陣で休憩された折、慶介氏の祖母は金襴の袋を賜った。

*大名が休む時は、行列の着く前にお供の者が先回りして来て、茶菓子の準備などをすべてしていた。