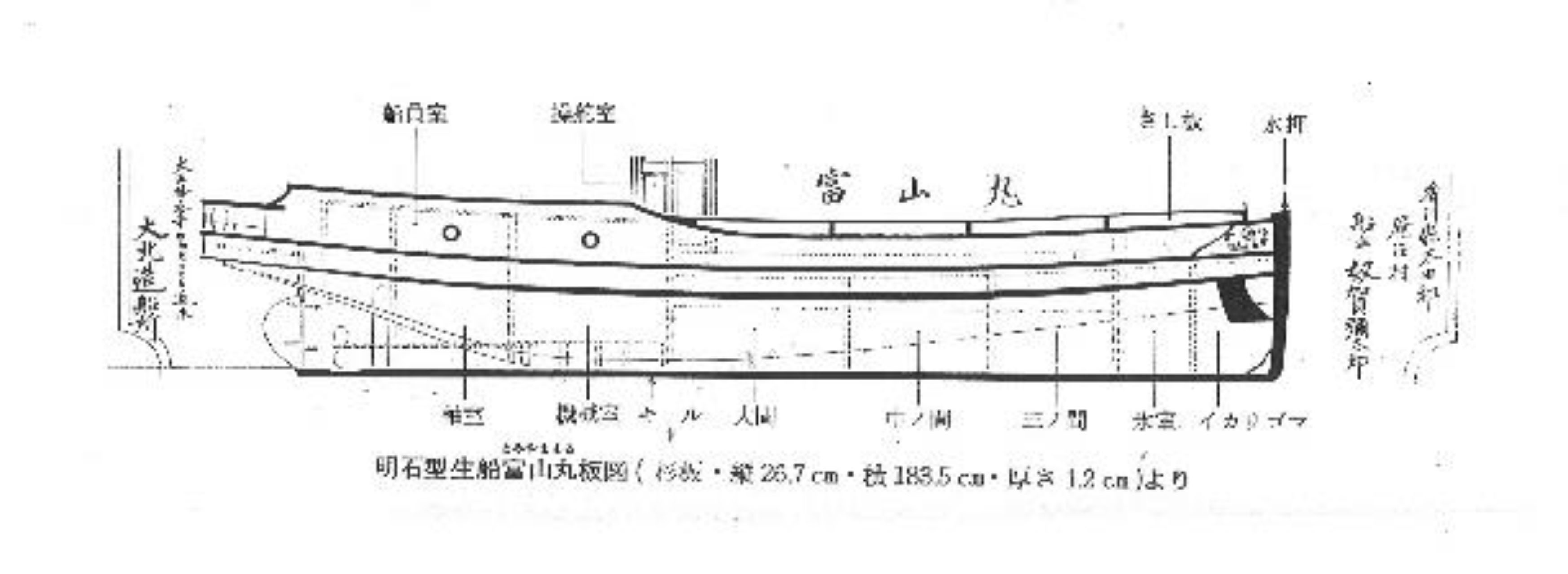

「明石型生船」の特徴は船尾が西洋型、胴中央部は、和船棚板構造になっているところです。ほぼ垂直に立った水押(ミヨシ=船首)と操舵室の下から船首に向かって並ぶ活けの間にいくつもの魚槽を持ち、魚を生かしたまま運ぶことが出来る様に、吃水線から下の部分には海水を出入りさせるための換水口を多く設けてあります

明石型生船の生け簀底に換水口があり空気制御で扉を開閉します

大正13年(1924年)香川県木田郡庵治村で作られた明石型生船の板図 すでに明石を離れ瀬戸内を西に広まっている

「明石型生船」の舳先に誇らしく輝く唐草模様があります、魔よけの意味があり常に危険と隣り合わせの漁師や船乗りさんはゲンを担ぎこの文様が好まれたようです。