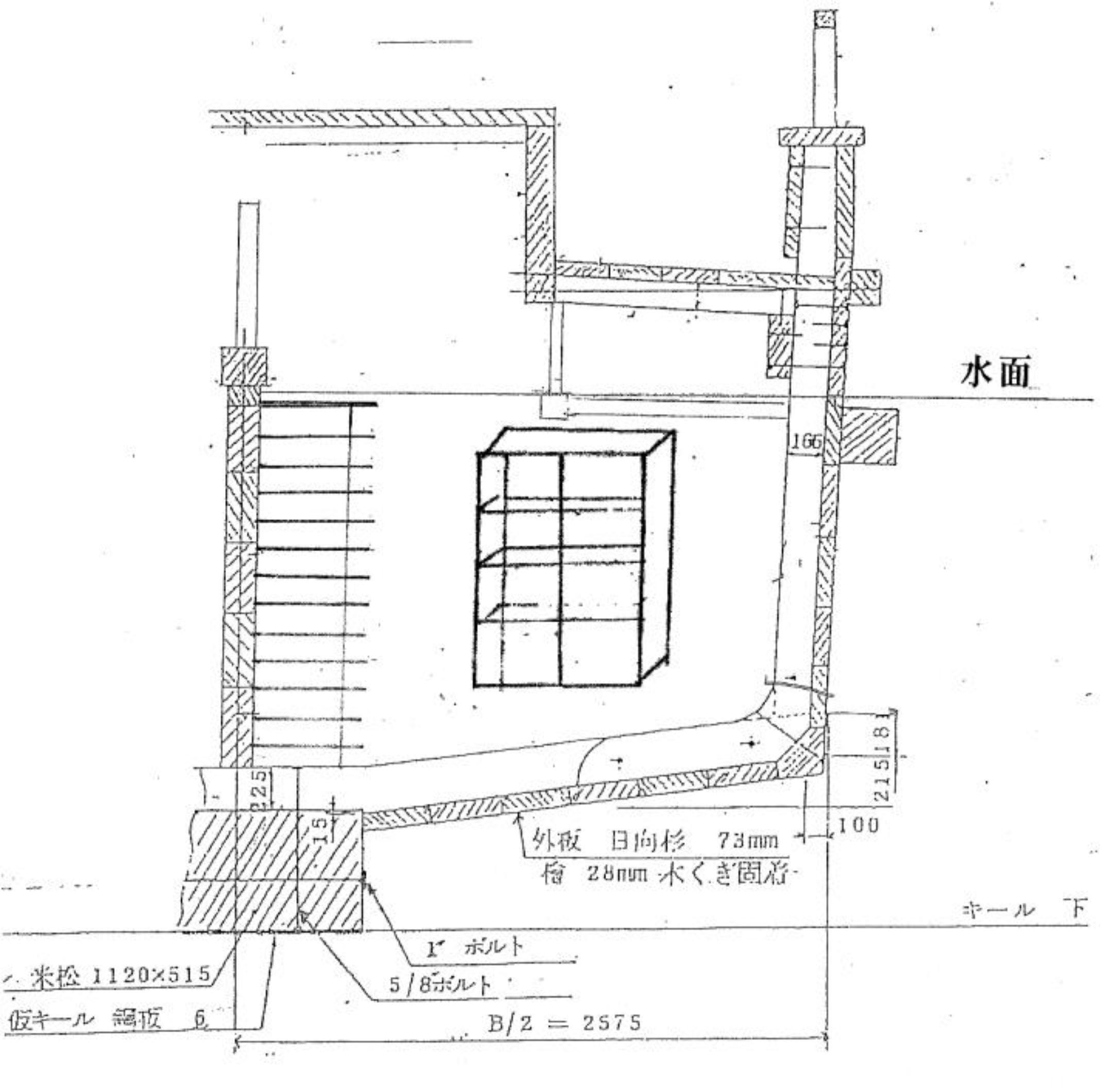

図7 タコ積込み時のタコ巣・ソデ巣配置略図

船長は、魚種と数量を把握にし、どの生間にどの魚種を積み込むかの配置を決めていた。蛸を積まない時はタコの巣を、ブリッジ後方の運動デッキHN002に積んでいた。蛸の多くなる時期は(5~8月)は前方デッキにも積んでいた。

昭和38年(1963年)播磨灘一帯が異常低水温で明石ダコは絶滅したのではないかと思われる程激減した。熊本県天草から蛸を運んで来たことは聞いていた。当時は学生であったが、兵庫県からの要請があり、大日水産(株)が天草から何回にも分けて運んで来た。水産試験場が蛸のDNAを調査していたが、結果は聞いていない。しかし素人目で見ても形は全く違っており、明石の蛸は足が短く太いのに対して天草の蛸は全体に小さかった。また天草には大きな蛸があまりいなかった。天草で沖に生簀をいくつか置いておくと、地元の漁師がその生簀に蛸を入れてくれていた。淡路島から船で着た時にその生簀を廻って回収していた。このときは網でできた生簀に入れていたが、蛸は止まる所がなければならないので生簀の中に葉のついた生の木枝を入れていた。天草から輸送したのは全て住吉丸で、50総トン数ほどの生船だった。しかし、放流後禁漁になったが、その後解禁の要望が多く、解禁したら数日で取り尽したと聞いている。

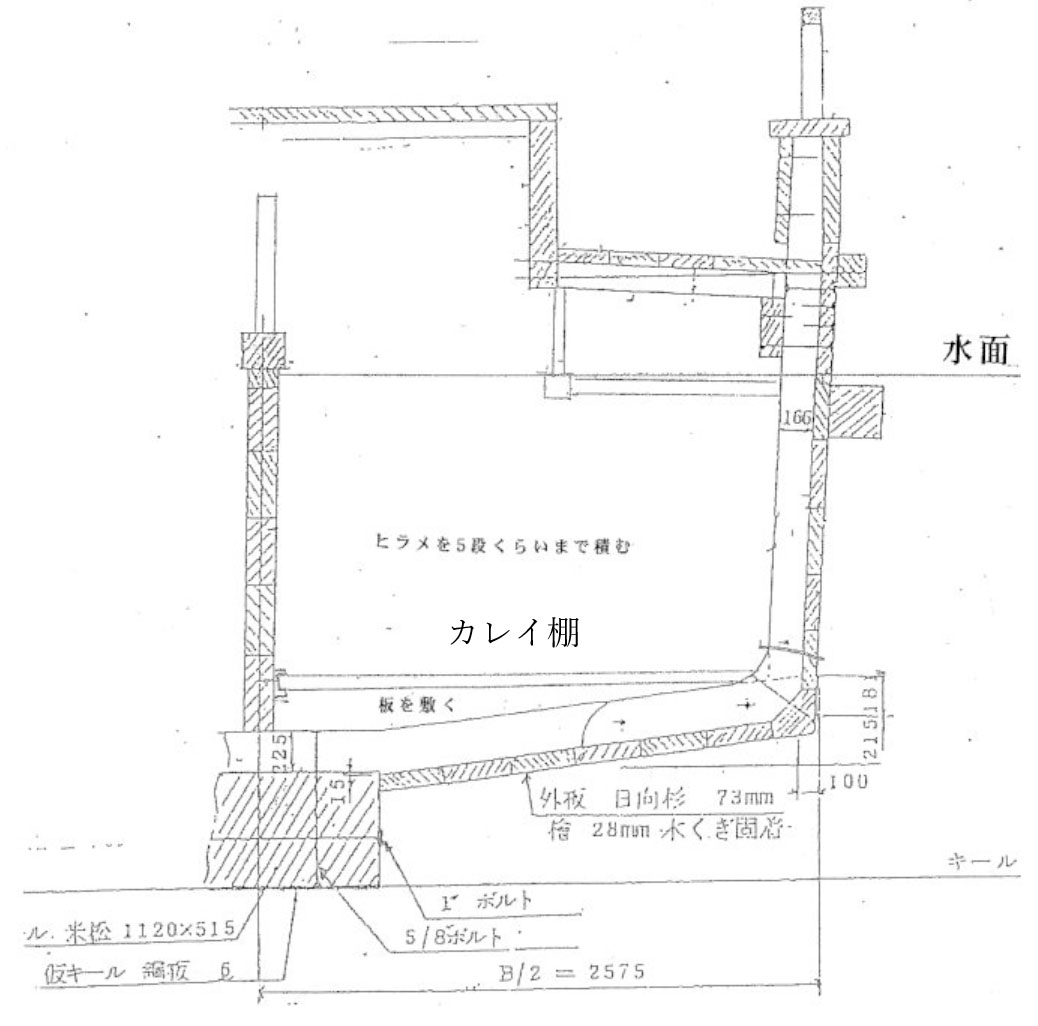

ヒラメは沿岸の砂泥地を好み夜活動する。昼間は砂泥中に身を潜め頭だけ出している。図8を見ると生間は両舷から中央に傾斜があるので、そのまま生間に入れるとヒラメが中央に集まってきて数量が積めない。それを改善するために底に水平になるように板を敷いていた。それをカレイ棚と言った。生間には板を嵌める為の仕掛けをしており、ヒラメを積まない時は艫のデッキに置いていた。ヒラメのシーズンは冬から春先で、夏場は陸上倉庫に保管していた。昭和57年(1982年)に長崎県平戸市志々伎漁協でヒラメの入札に参加した。この頃は全てトラック輸送になっていた。

図8 ヒラメ積込み時のカレイ棚配置略図

オコゼには多数の棘が有り、手で触れられないため、籠に入れて生間に沈めて運んだ。金網で作った籠にオコゼが重ならない程度に入れ、籠を3~5段程度に積んでいた。籠のサイズは長さ70~80cm、幅50~60cm、深さ30~40cm程であった。

生船の船長には、船舶を安全に航行するのは当然ですが、積荷を傷めずに運ぶ事も求められる。先ずどの生間にどの魚を幾ら積むかを決め、魚種により何処の栓を開けるかを決める。春夏秋冬の海水温の変化、凪か時化かによっても対応が変わるのは当然である。タイなど鱗の高い魚は数量も減らし、酸素量が少なくて済むので、流量・流速も多くならないように、入水栓・排水栓共に開口数を少なくする。他方ハマチ(青物)や蛸を運ぶ時は酸素量を多量に必要とするので、入水栓・排水栓共多数開栓する。

昭和40年頃より、酸素ボンベからゴムホースを繋ぎ、先端に酸素分散器を装着して生間の底に沈めた。これにより積荷中・荷降中・停泊中は酸素不足の心配が無くなった。それまで停泊中は、デレッキに重りを付けて左右に振り、船体を横揺れさせて生間に海水を換水させていた。積荷が多くて停泊出来ない時は、港外をスロー運転で巡回していた。酸素ボンベはブリッジの横かマスト横に3~5本積んでいたKS042・HI044・HI113。