昭和40年から50年代当時で航海する上で注意しなければならない場所を、父親(日野顯徳)から教えられていた。それは当時は公害の最盛期ということもあり「淡路島の大阪湾側は汚いからだめ」「備讃瀬戸も水島工業地帯があるため水質が悪い」「宇部は水深が浅く梅雨時期になると川の水が下りてくることで海水と淡水が混ざるため、沖を通るよう」に言われていた。生船は常に海水を自然循環させながら航行しているので、魚種ごとの流速・温度管理に注意していた。

消費酸素量が少ない魚(鯛)、多い魚(青物)、また鱗の高い魚(鯛など)、少ない魚(青物・鱧等)蛸等によって入水量を加減する。特に粗魚(アラウオ・漁獲後日数の少ない魚)は狭い生簀・生間に慣れていない為傷み易い。

特に冬場の瀬戸内海の航行は注意が必要であった。冬場の瀬戸内海は低温の為、加温が必要となるので、冬場のみ生間の中央・中仕切り板の上にパイプを配管しエンジンの冷却排水管と繋がるようにしていた。福岡県の大島沖あたりから入水量・温度管理のための栓の数を調整していた。

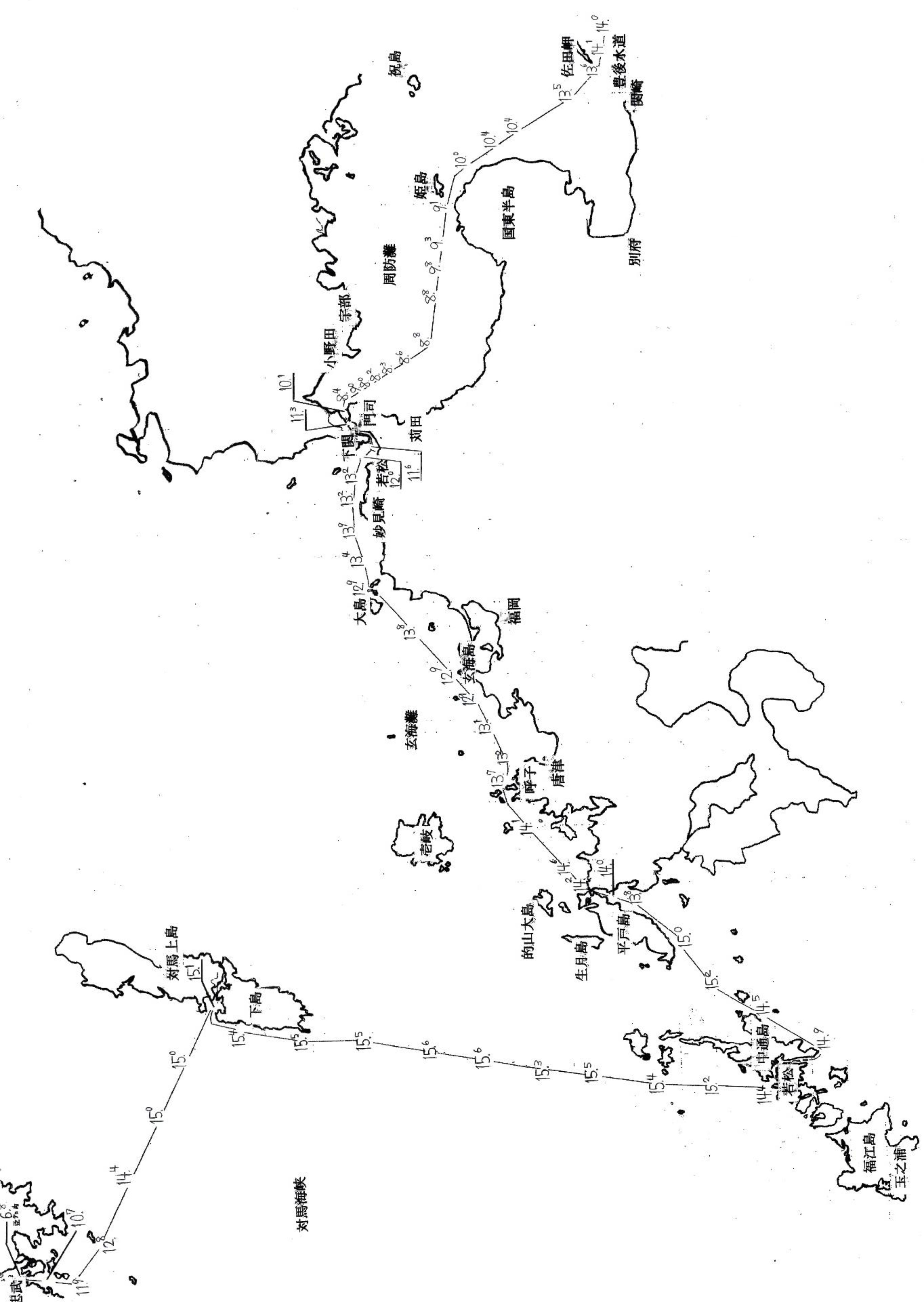

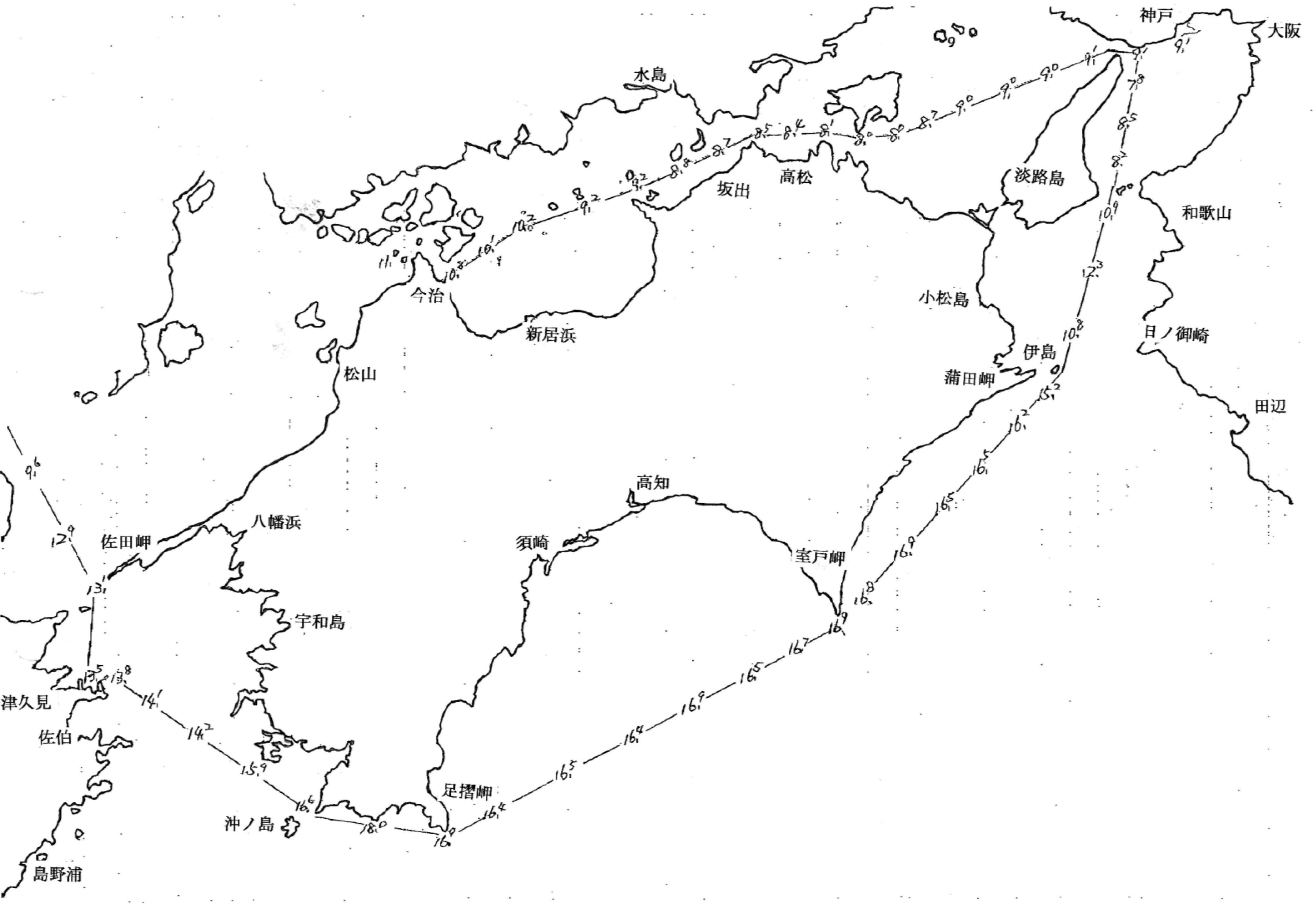

図13・図14は平成9年(1997年)に、香川県大川郡引田町の第57蛭子丸(約200トン、船体に換水口をもつ鉄鋼船)をチャーターして、1月28日から2月6日にかけて海水温を調査した実測水温分布図である。図13は1月28日から1月29日にかけて愛媛県佐田岬→周防灘→関門海峡→玄界灘、1月30日に五島列島、1月30日から1月31日にかけて対馬→韓国慶尚南道統営を調査し、航路図に海水温を記入したものである。図14は2月4日から2月6日にかけては四国航路の調査を行い航路図に海水温を記入している。特に注目されるのが、関門海峡通過時における温度変化であり、生間の加温のタイミングを見なくてはならなかった。

図13 実測水温分布図(佐田岬→周防灘→玄界灘→五島→対馬→韓国航路)

図14 実測水温分布図(瀬戸内航路・四国航路)