HI284 米松(俗称アメリカ)の長い材料と短い材料の2本で組み合わせてキール(敷)を作る。幅1.12m、厚さ51.5cm、敷は引き込みレールの上にある盤木に乗っているだけで固定されていない。

タブノ木でできた内舳(仮水押)はすでに取り付けてある。

HI285 米松の厚さ15cmの分厚い板材を使い生間の隔壁(戸立(とだて))を作る。板材と板材の摺り合わせは、1回目に電動丸ノコを使い、2回目は粗目のスリノコ、3回目は中目のスリノコで摺り合わせ作業を行った。板が同じ方向に反るのを防ぐために、板材は木表、木裏、木表、木裏と交互に使う。

左端の大工は、敷に船底外板を取り付けるため角を落し、アオリを作っている。

HI286 船尾に肥松でできた廻(まわ)り型(がた)を取り付ける。

廻り型を水平にするために透明ホースをサイホンとして使い水平であるかを確認した。両端は小口繋ぎで接合されている。

HI287 すでにスクリューシャフトの孔は開けられている。船尾にある廻り型は太陽があたるとヒビが入るのでベニヤ板で保護している。

HI288 廻り型は中央の直線部分に両側から曲がり部分を小口繋ぎして上下から鎹で止めてある。

また、廻り型はスクリューシャフトが通る材から後部上方に延びる肥松のハネ木によって船尾と結合する。ハネ木の中央部分は欅材の板材でキール材に鋼鉄製ボルトで固定される。この作業場所を船大工は俗称3階と呼んでいた。

HI289 米松で作った生間(いけま)隔壁の船底への取付けは、1枚目は船釘ではなく、鋼鉄製ボート(ボルト)で先に取り付ける。

まず電動ドリルで穴をあけ、船底から亜鉛掛けされたボルトを入れて円形の平座金(ワッシャー)を入れてナットで締め付ける。孔はセメントで埋める。昔は埋木で埋めていた。

HI290 生間隔壁(戸立)は平面に置いた状態で4枚の板材を摺り合わせて、釘孔をあけて縫釘で結合し、一枚の大板にする。接合面には接着剤で貼り合わせている。その大板をクレーンで吊り上げて生間にすでに設置した1枚目の隔壁に取付ける。

HI291 生間隔壁の1枚目の船底への取付け部分だけはマキハダを詰めている。昔は接合目には全てマキハダを使用していたが、今ではこの部分以外は接着剤を使用している。

鋼鉄製ボート(ボルト)は、6寸から7寸間隔で留めている。

HI292 敷に船底外板、船側外板など全てを付けてから、内舳(仮水押)の外側に欅でできた外舳(本水押)を付ける。さらにデッキを装備するまでに内舳の中に水が入らないように長方形の厚板を貼り付ける。船ができた状態では、内舳(仮水押)は隠れて見えない。船腹には保護のため杉の角材を引っ付けている。

HI293 全ての生間隔壁(戸立)を取り付ける。厚さ15cm、幅は場所によって異なるが約1.8mから2.1mある。取付けた隔壁が曲がらないように隔壁上端に杉の角材を使って仮止めしている。隔壁の縫釘は両面から打ち込んでいる。縫釘は8寸間隔で留めている。

HI294 生間隔壁(戸立)の建揃え。

最終的には生間隔壁は船底外板、船側外板と鋼鉄製ボート(ボルト)で接合され船梁の役割も果たしている。

船底外板と船側外板は、弁甲材を加工した逆L字型の梶木(かじき)を挟んで接合される。

HI295 キール(敷)は角が一番損傷するため、L字型の鉄板2枚を両側から合わせてキールを保護していた。

大崎造船所時代は鉄板を貼ったことはなかったが、昭和30年代から40年代に船の規模が大きくなり、大日水産(株)富島造船所で100トン程度の船を作り出してから鉄板を使い始めた。小型船は薄い木の板でカバーしていた。

HI296 船尾の廻り型に船底外板を取付ける。船釘は使用しないで、船底側から亜鉛掛けされたボルトで接合する。右端にボルトの頭が見える。廻り型からはみ出した外板は切り落とす。

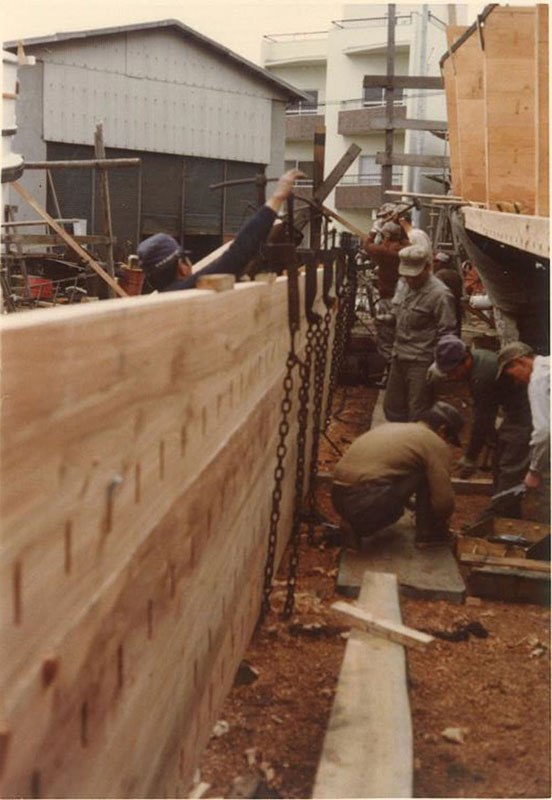

HI297 板と板は、内側から約23cmの間隔で亜鉛掛けされた縫釘で縫い合わせ、チェーンを掛けて巻締めを行うハコジャッキで締めて密着させる。この際、板が傷まないように板切れを挟んでいる。縫釘の打ち込みには、鉄柄挟をつけた釘締めをあてがいハンマーで打ち込んでいる。

HI298 船側外板の左舷側(内側)は、幅約25cmから65cmの弁甲材5枚を横に積み上げて幅約2mの一枚板を作る。板と板との接合面には昔はマキハダを使っていたが、現在は速乾性接着剤を使っているため時間との勝負であった。

一番奥で大きなハンマーを振り上げているのが大崎進氏。

HI299 船側外板の左舷側(外側)この一枚板を船首部や船腹彎曲部に合わせるため、焚火であぶっては水をかけながら曲げて船体に合わせる。

HI300 船底外板、船側外板などを取付けた状態。この後にデッキ部分を作り始める。まだ仮水押しの状態。手前では弁甲材の白太部分を電動ノコギリで赤身部分にする作業をしている。

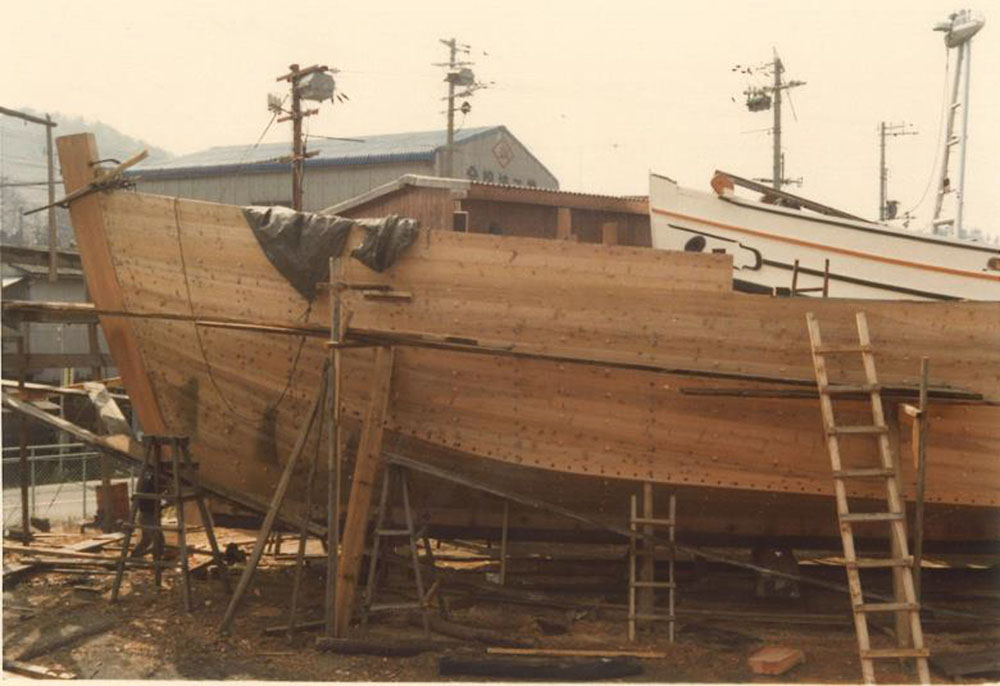

HI301 船尾側にある広い隔壁内は機関室になり、その上にブリッジが作られる。後ろに見える船と比べるとその位置関係がわかる。

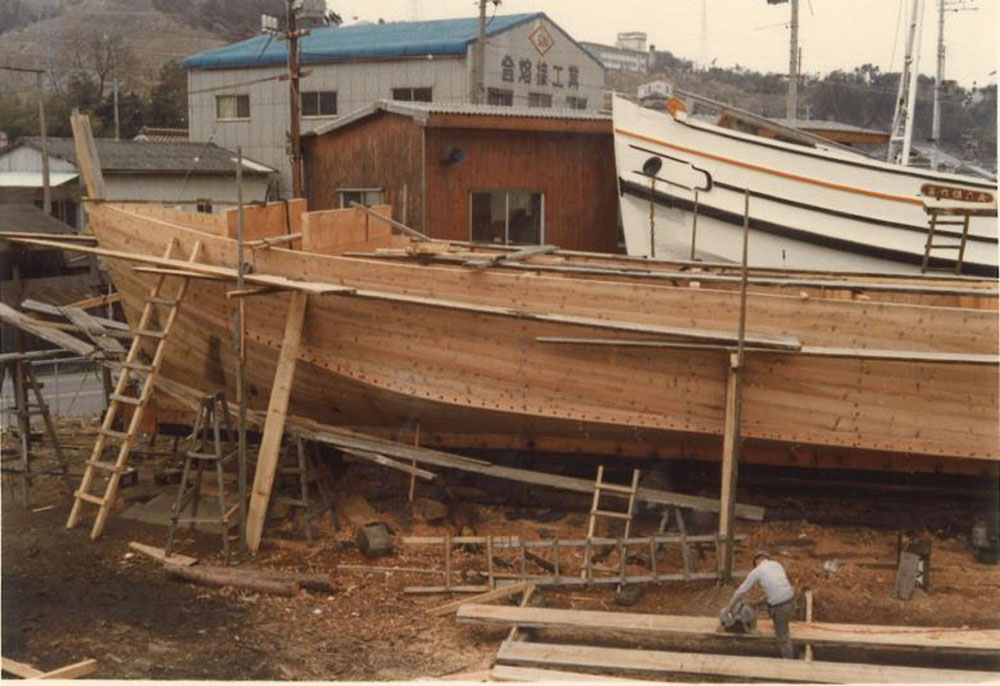

HI302 ほぼ船体の下部構造が出来上がった状態、この後に機関台を設け、エンジンが設置される。船側外板には戸立を取付けた鋼鉄製ボルトが直線的に縦に並んでいる。

HI303 船首はまだ内軸(仮水押)し、キールの先端には方形の突起があり、この上に外軸(本水押)を付ける

HI304 欅でできた外舳(本水押)を付けた後、方形突起を削って水押との調整をする。

HI305 まだ、キールには保護用のL字型鉄板は充てられていない。屋外で大きな船を作る造船所には重量物を搬入したり、重量がある外板を吊り上げるためにクレーンが必要である。現在、造船所があった場所は震災復興住宅になっている。

HI306 奥から船室、機関室、魚を入れる生間が並んでいる。この後、生間に中仕切り板が設置される。機関室と生間の隔壁は一段高くなっている。

HI307 船首内側から長方形内板、タブノ木の内舳、欅でできた外舳が見える。内板の上にはデッキがくるので隠れてしまう。

HI308 手前の大きな空間が機関室、この上に操舵室が作られる。両側にタブノ木のフレーム材18cm×16cmが立ち上がっている

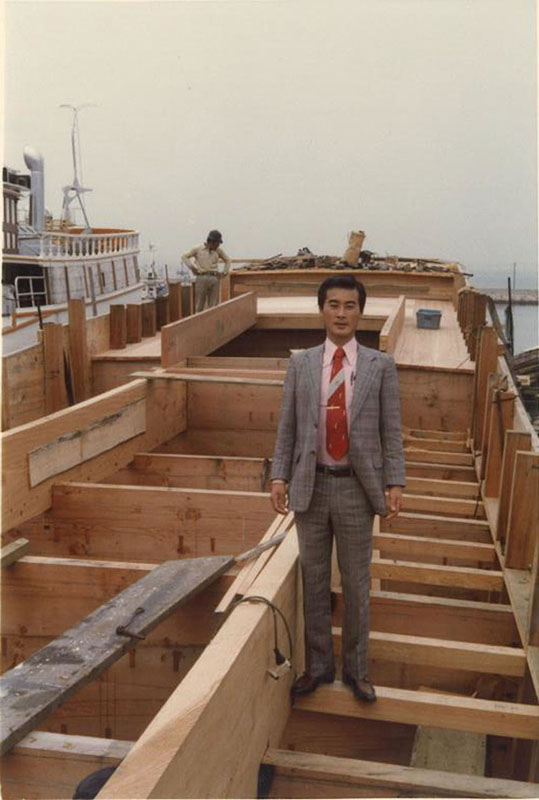

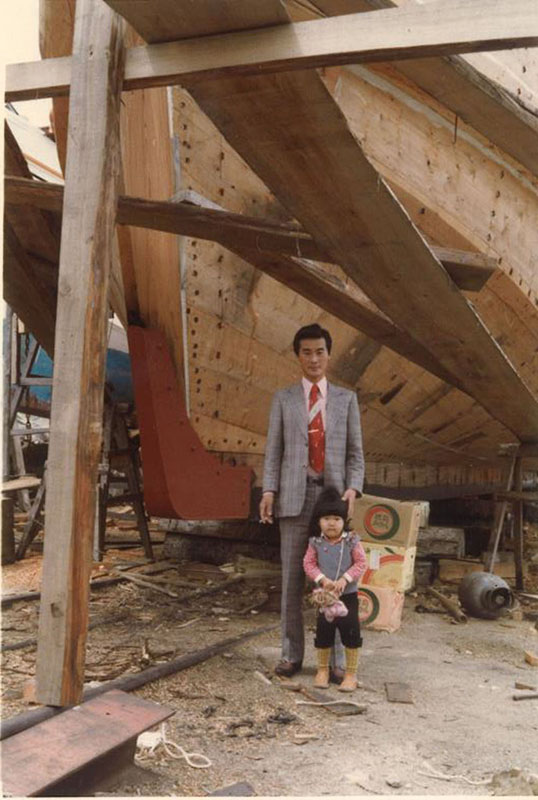

HI309 第8大丸は昭和53年12月21日起工、昭和54年6月12日進水、昭和54年7月11日完成、工期は約6ヶ月であった。写真の人物は船主マルサ水産株式会社(鹿児島市)の息子さんで、造船の進行具合を時々見に来ていた。

HI310 甲板の下面にある横方向に配置するビーム材に沿って、ハッチコーミングとフレーム材の間にハッチが寄らないように両側に長尺の鋼鉄ボルトで締めている。ブルーワーク内側の縦通材は、長さ13m厚さ4寸の欅の1枚板を使用している。

HI311 人物の前にある第2倉庫、アンカーやチェーンなどをいれる。その後ろが第1倉庫で氷艙となってあり、これらの倉庫と機関室からの後部が浮力部分となる。ドックに入れないとできない修繕は船を引き上げ、浮かせたままでできる修繕は岸壁に着けて修繕した。

HI312 最初はキール(敷)が重いのでレールの上に置いているだけだが、船底外板、船側外板を付けると横転しないように角材で横に支えをしていた。

HI313 キールに着けるL字型の鉄板(厚み5mm)は型を取り鍛冶屋で作ってきて取り付ける。溶接用のガスボンベが転がっている。

HI314 上甲板の舷側に沿って立ち上げたブルーワークの造作、甲板には欅材が貼られている。大きなものの設置は船大工全員で行うが、細かい作業は各自が分かれて分業制で行っていた。

HI315 大崎造船所で造船していた頃の小型船も上甲板は全て欅を使用していた。高額な木材は欅、桧(節が無いもの)、弁甲材

HI316 大型の活魚運搬船なので生間(イケマ)は6か所ある。機関室開口部の前から大間(オオマ)、二の間、三の間と続いている。

HI317 左側の人物が棟梁の宗和豊松。昭和3年(1928年)生まれ、昭和53年(1978年)当時は50歳

HI318 造作に伴って端材ができるが、高価な材料のためできる限り活用した。どこに使ったかは記憶がない。

HI319 船側外板に肥松材のビーム、アピトン材の防舷材の取付け。取付けには桧材の木ボルトを使用し、金属釘は使用しない。

HI320 生間の枠(ハッチコーミング)は米松、蓋(サブタ)の上面は弁甲材で作ってある。

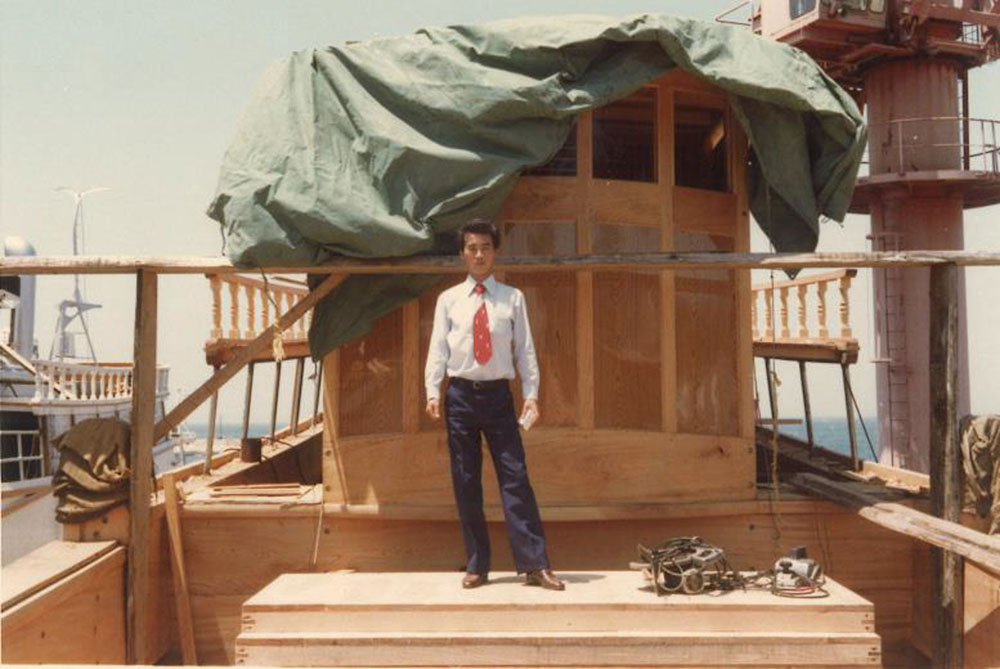

HI321 船主マルサ水産株式会社(鹿児島市)の関係者が月1回訪れている。後部デッキに取り付けられている徳利束(バラスター)は鉄工所の旋盤を使って作成した。キャビンの屋根カバーは雨や直射日光を防ぐためかけてある。この中で作業が進められている。

HI322 キャビンの全面は写真で見ると直線的であるが、左右に彎曲しており、造るのは難しかった。機関室の後ろに船員室、トイレは左舷の最後部にあった。

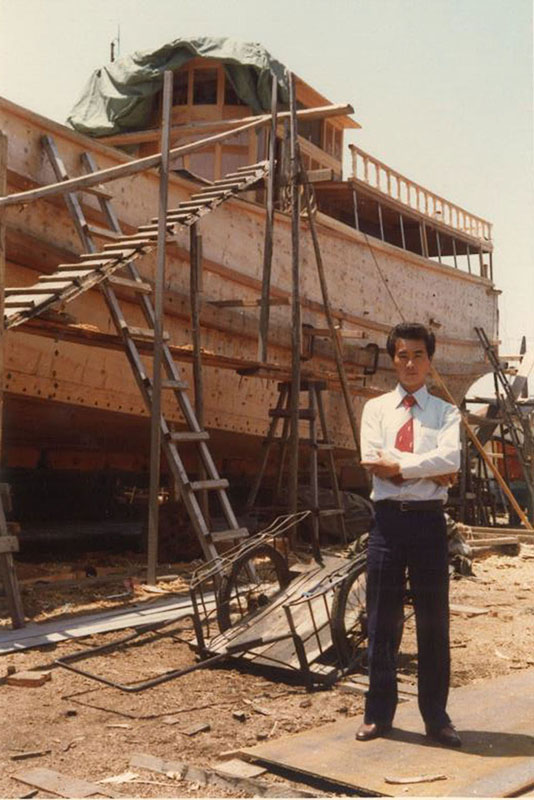

HI323 左側の生船とデザインは同じだが、第8大丸は長さ29.33m、幅5.15m、深さ2.22m、総トン数98.12トンで、初めて漁船として認められた船である。この後、99トン級の船を作っていた。明石型生船としては最大級の船である。

HI324 上部デッキは俗称運動デッキと呼んでいた。ロープやシートを乗せていた。徳利束(バラスター)がよく見える。船側外板に防舷材を取り付けている。

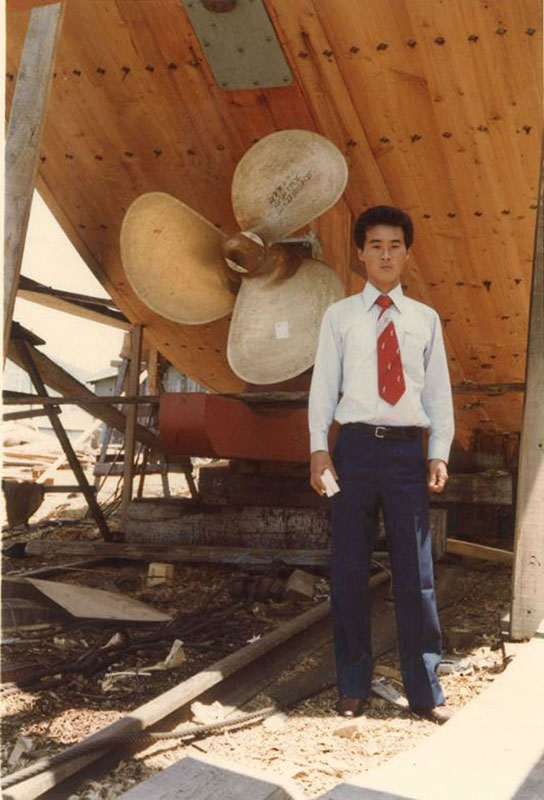

HI325 スクリューシャフトの軸受けとしてリグナムバイタという特別な木材を使う。この木材を扱う専門業者がいた。スクリュー屋さんから購入する。当時は岡山の中島プロペラと伊勢のミカドプロペラが2大メーカーであった。

一軸一プロペラ。

HI326 船尾の出来上がり状況。まだ、舵は取り付けられていない。梶も専門の舵屋があった。小型船はブリッジからチェーンで舵を回していたが、この当時はすでに油圧で舵を動かしていた。

HI327 円形換水口を取り付けるために、最初は錐で穴を開けてから細い電気ノコギリで丸く広げる。円形換水口は船側外板と船底部に開いている。ペンキは最後にペンキ屋が来て作業する。

HI328 艤装を総べて行った後に進水する。この船は木造船でありながら約25年間の使用に耐えうる。