明石城を中核にして形成された城下町は、城内・武家屋敷・町屋で構成される。城内には、藩主が日々生活し政(まつりごと)を行う居屋敷郭(いやしきくるわ)があって、内堀がこの郭を守る。夏の高校野球兵庫大会、全国高等学校軟式野球選手権大会が行われている第一野球場の辺りに構えられていた。居屋敷曲輪は平地にあって、その背後の標高10mを超える海岸段丘の先端部に、戦に備えて石垣で固められた本丸・二の丸・東の丸などがあり、居屋敷郭を含めた広い城内の全てを中堀で守った。堀を含め、この城内の大部分が兵庫県立明石公園として非常によく残されていたことから、平成16年(2004)に明石城跡は国指定史跡となった。中堀の南・西・東に隣接して武家屋敷が配置され、さらにこれらの武家屋敷を外堀で守った。そして、外堀の南には海岸線と平行して町屋が配置された。

明石が城下町であるということは、明石駅前で堀を目にすることによっても認識できる。一般に外堀と呼ばれているが、堀の配置からは中堀となる。中堀は延長が約1.3kmあって、その7割程度が現存する。

中堀の周囲に配置されていた武家屋敷は、中堀の西端にある織田家長屋門しか残されていない。「おだ」と濁らずに「おた」と読む。この織田家は、あの織田信長の父が信秀、その弟にあたる信康から始まる。元和5年(1619)、明石城の築城に伴って船上城にあった家臣の住宅の多くが移築され、その時にこの長屋門も船上から移されたという。

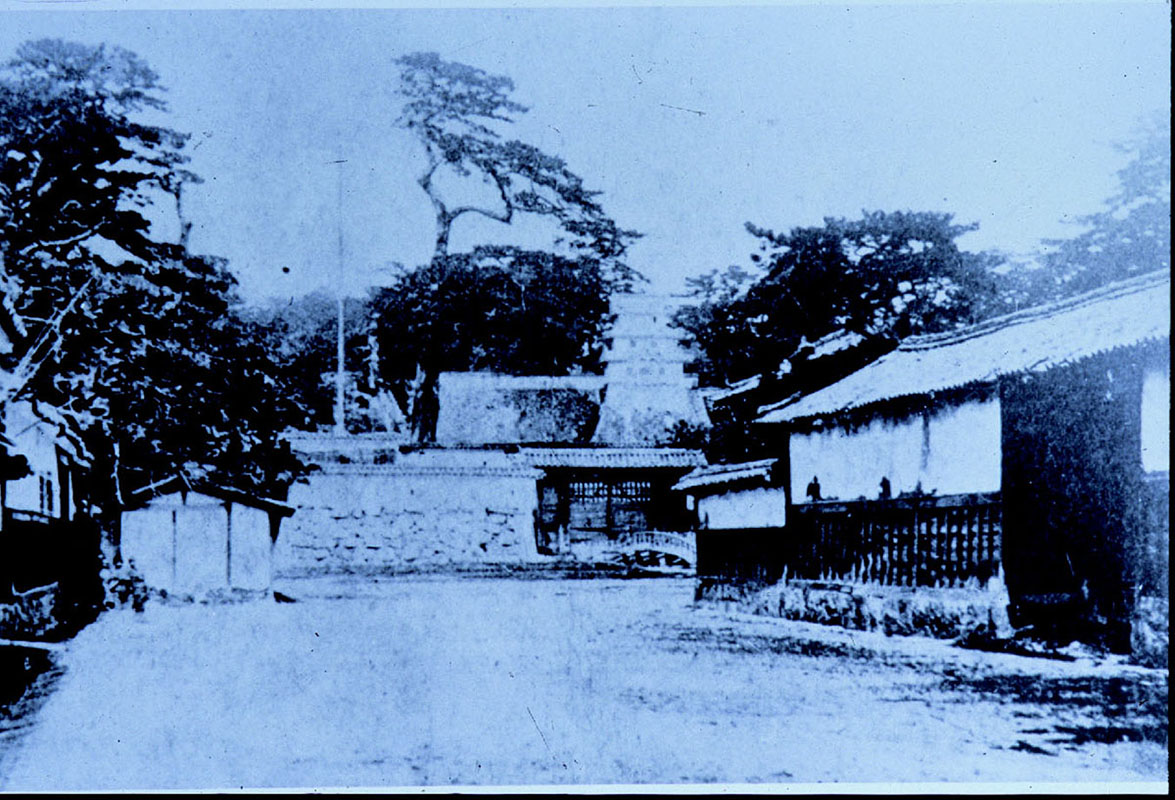

武家屋敷については、古い写真から当時の様子を知ることができる。明治初期に明石城の正面入口、追手町から太鼓御門の方向、南から北に向かって撮影された写真がある。巽櫓が奥にみえ、道路東側に美濃部家、西側に小泉家の屋敷が写されていて、小泉家が美濃部家よりも北に張り出ていたことが確認できる。現在、同じような位置から撮影すると、太鼓御門は明石公園の正面入り口となって拡幅され、かつての美濃部家の屋敷や北に少し張り出した小泉家の屋敷は、道路が北へ折れると直ぐに西へ曲がるという道路形態をみせる。そこで、この小泉家が美濃部家より北へ張り出すという変則的な区画に注目すると、現在、中堀に面して堀と平行に走る東西方向の道路には、堀の東端・中央・西端の3個所に交差点があって、そこに信号機が設置されている。東端と西端の信号機の個所では、北から南へ進むには一度、西へ曲がって、すぐに南へ折れる必要がある。また、中央の信号で東から西へ向かう時には、かつての小泉家のところで一度北へ小さく折れて、すぐに西へ曲がって進むことになる。

小泉家・太鼓御門・美濃部家(明治初期) |  太鼓御門前(現在) |  中堀・太鼓御門前 |

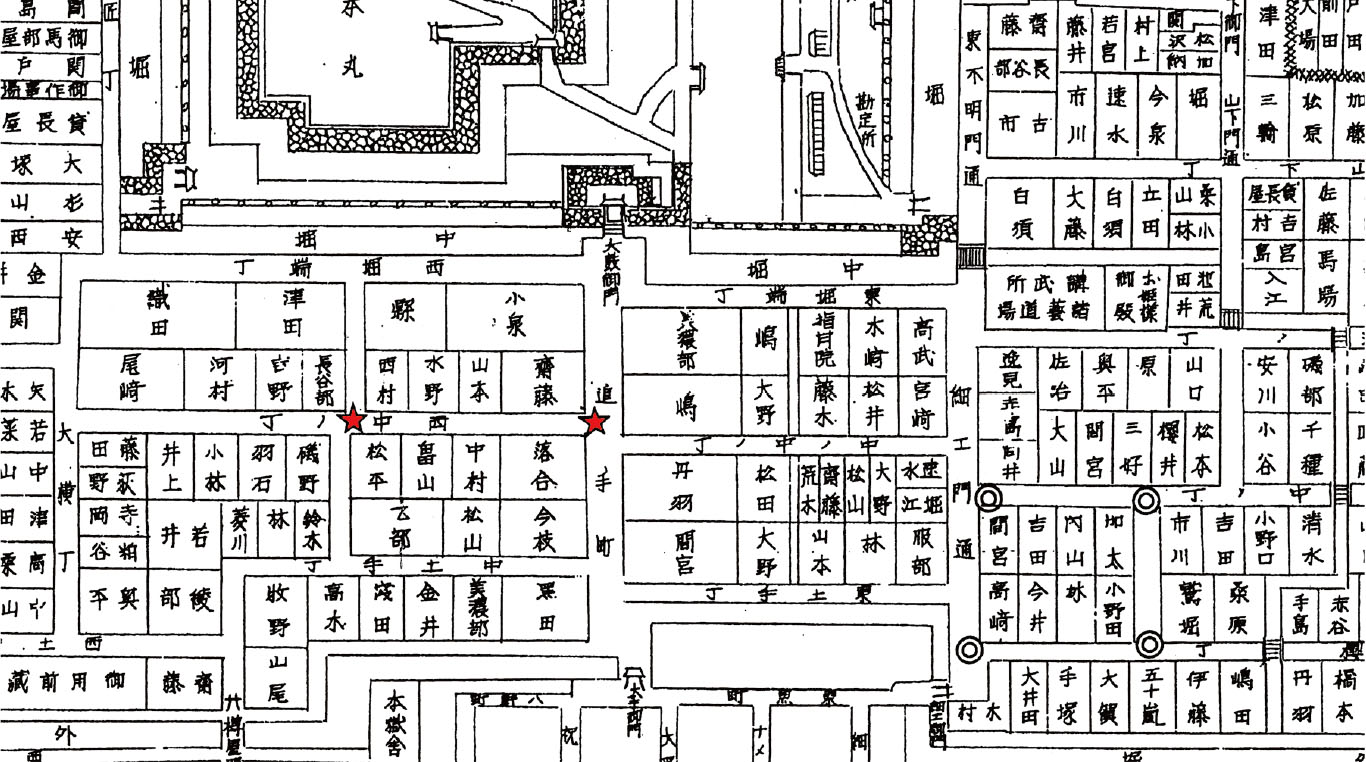

この変則的な道路の交差点について、『文久年間明石町之圖』(図1)で確認すると、中堀の西南隅にある織田家に接する道路、中央の太鼓御門・小泉家・美濃部家に接する道路、東南隅の講武所・高武家・逸見家に接する道路は十字路・T字路でなく変則的な接続形態をみせる。このような道路の食い違いは、江戸時代に敵が攻めてきたとき、遠くまで見通せないように設計されたもので、これを遠見遮断(とおみしゃだん)という。市内を歩くと不思議な道路形態に出会うが、そこには江戸時代の都市設計で作られた道路が残されていると考えてよく、道路の拡幅や変更を一部受けてはいるが、大きくは江戸時代の姿を保っているといえる。

江戸時代の区画が現在までどの程度残るのか、文久年間の絵図と住宅地図で比較検討してみる。絵図(図1)に付けた4点の◎の区画には、左上から間宮・かぶと吉田・内山・加太、下には高崎・今井・林・小野田(敬称は省略)の屋敷が並ぶ。この区画は、北は東中ノ丁、南は桜丁、西は細工門、東は東中ノ丁から桜丁へと往来する通りで区画される。このように道路によって四方が区画された敷地を長方形街区・方形街区という。この大きな区画を縦方向に細長く切り、最後に真ん中を半分に割ると1軒の屋敷地となり、これを短冊形地割りという。この長方形街区と短冊形地割りからなる区画は、信長の清洲城にはじまるといわれている。

図1 文久年間明石町之圖

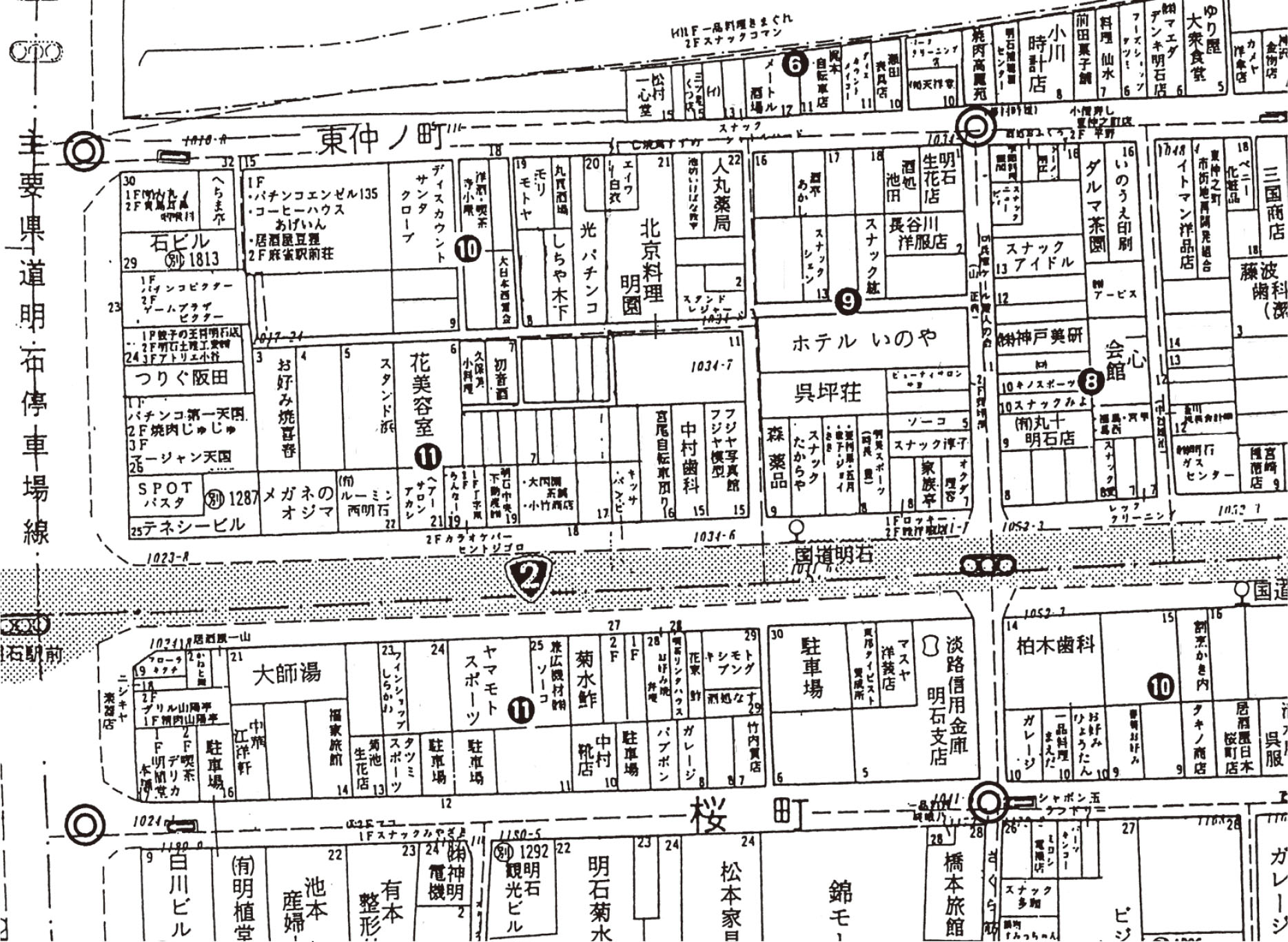

続いて住宅地図(図2)に移ると、◎の位置を見ると、北は東仲ノ町の道路、南は桜町の道路、西は主要県道明石停車場線、そのまま北に進むと中堀の東南角に至る。そこからこの道路は江戸時代の細工門通に当たることがわかる。東は東仲ノ町から桜町へ通じる道路で区画される。住宅地図の◎と絵図の◎が同地点、同じ区画ということは、住宅地図にある10軒の中に、かつては8軒の武家屋敷があったことになる。

図2 住宅地図明石市【東部】(講座・明石城史より)

そこで、住宅地図のうえで江戸時代の区画を確認すると、右上角の◎のところに明石生花店がある。そこから、東仲ノ町の道路に沿って西へ5軒行くと柴田家で、西隣の人丸薬局の間に路地が確認できる。この路地は、南へ進むと国道2号に当たり、そのまま国道を横断するとキシモト文具の東の路地となって桜町の道路へと至る。この路地が、内山・加太家と林・小野田家の屋敷地を東西に区画するラインとなることに気付く。さらに、人丸薬局から西へ路地を探していくと、モリモトヤの西と洋酒喫茶・寺子屋の西に路地が確認できる。このどちらかが、吉田・内山家と今井・林家を東西に区画するラインで、発掘調査しなければ確定できないが前者のほうが可能性は高い。さらに、次の区画を住宅地図で探すと、パチンコ・エンゼルとへちま亭の間に路地があり、ここが間宮・吉田家と高崎・今井家を東西に区画するラインとなる。そして、高崎・今井家の区画が狭いのは、主要県道明石停車場線の拡幅工事によって、武家屋敷が道路に取り込まれたことによるといえる。武家屋敷を南北に区画するラインを住宅地図で確認すると、国道2号線の明石駅前信号の右上、国道に南面して店舗が横一列に、西からSPOTパスタ・メガネのオジマ・ル-ミン西明石と軒を連ねて並ぶ。この店舗の北ラインに注目すると、途中、北に突出するところもあるが、東へずっと伸びていることがわかる。こう見ていくと、江戸時代の区画が住宅地図から確認できるといえる。

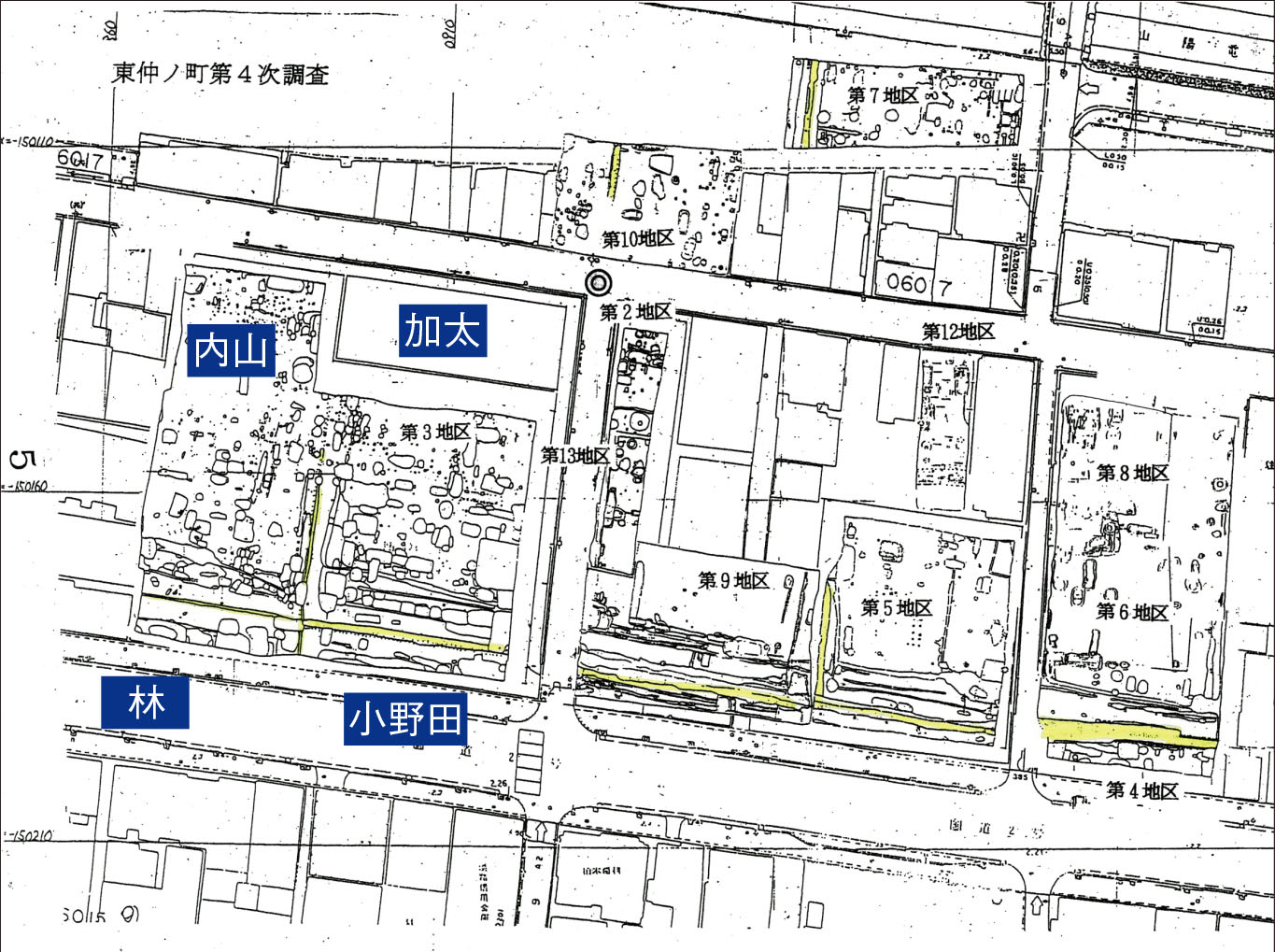

平成8年(1996)9月から実施された東仲ノ町再開発事業で、絵図と住宅地図で検討した区画の一部を発掘調査した。1.3ヘクタールを対象とした調査によって、武家屋敷における生活の様子が次々に明らかとなった。その一つが、先ほどから問題にしている屋敷割りであった。東仲ノ町の発掘調査で検出した遺構を図3に示した。第1区の北に隣接するのが東仲ノ町の道路、第2区と第3区に挟まれた道路が東仲ノ町から桜町へ通じる道路で、絵図及び住宅地図に示した区画の北東部分にあたる。調査では、碗・皿・鉢・擂鉢・甕などの日用雑器類をはじめ、硯・桶・下駄などの遺物が出土した。また、遺構については、明治維新や空襲を経て新築・増築・改築が繰り返され、そのたびに削平(さくへい)をうけて、井戸・池・埋桶・穴藏など当時の生活面から深く掘り下げられた遺構しか残存していなかった。その中で注目したのが、第1地区と第3地区を区画するように南北に走る溝と第1地区と第3地区の南端を国道と並行に東西方向に一直線に延びる溝であった。後者の溝は道路を横切ってまっすぐ東に延びていることを後の調査で確認している。これらの溝は武家屋敷を区画する地割り溝であり、その位置は絵図と住宅地図によって推定した武家屋敷の地割りと一致する。そこから、文久年間には、第1地区は北に内山家・南に林家、第3地区は北に加太(かぶと)家、南に小野田家があったことがわかった。

図3 東仲ノ町第4次調査遺構平面図

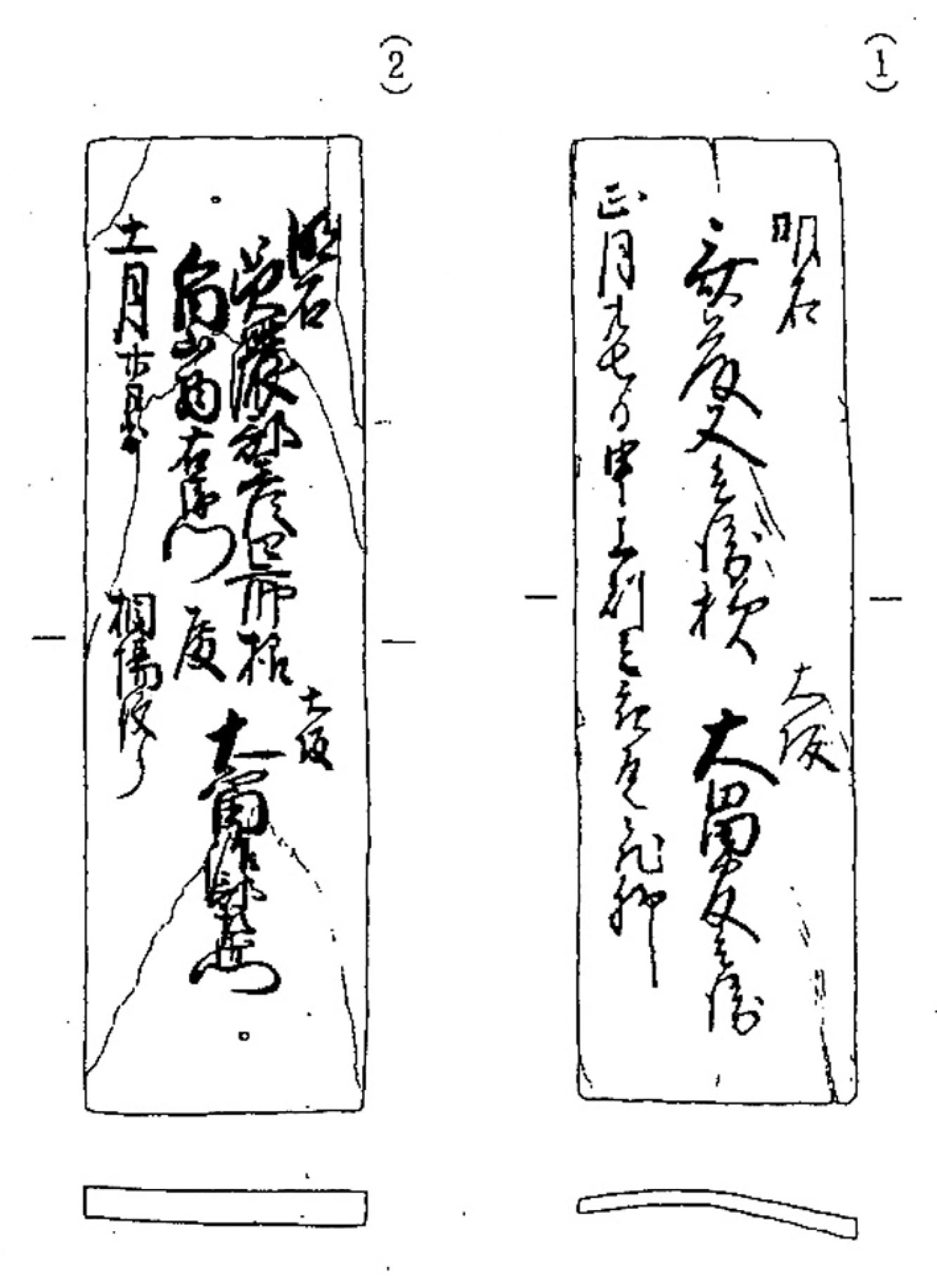

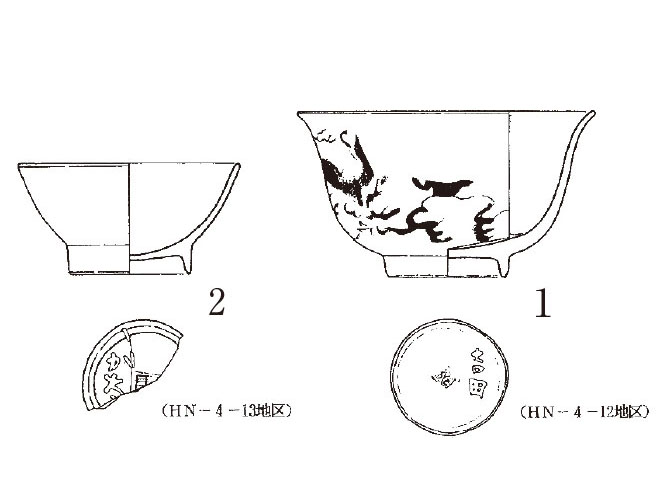

絵図と住宅地図を対比しながら武家屋敷を推定していると、そもそも絵図に記されている名前が正しいのかという疑問がおきる。平成3年(1991)に大明石町1丁目で共同住宅の建設に伴う発掘調査を実施した。調査区の中央で河原石を並べた側溝をもつ江戸時代の西中ノ丁の道路跡を検出した。明石城の正門となる太鼓御門から追手町通を南に下がり、二筋目を西へ入った通りである。道幅は、播磨国明石城絵図(正保城絵図)に記載されているとおり4間(7.2m)であった。この通りに掘られた土坑(どこう)(ごみ穴)から姓名が墨書された木札(図4-1・2)が出土した。1には「明石斎藤又兵衛様大坂大留官兵衛正月廿七日申上刻迄夜通飛脚」、2には、「明石美濃部彦四郎様畠山惣右衛門殿大坂大留治部左衛門十一月廿日出相場係り」と記されていた。大坂の中島にあった明石藩の蔵屋敷から米相場を伝えるために出された書状に添付された木札と考えられる。絵図によると、斎藤家は追手町から西中ノ丁に入ってすぐの北側、美濃部家は斎藤家から追手町の通りを挟んで筋向いに位置している。畠山家は斎藤家の南が落合家、その2軒西隣りに畠山家がある。木札が出土した地点の周辺に、それぞれの屋敷が位置することから絵図の記載に信憑性があること、木札が書かれた年代は幕末の頃ということがわかった。東仲ノ町の調査では、底部に名前が記されている焼物が出土した。図5(1)は「吉田」と書かれた伊万里焼・鉢(1700年代末~1800年代初)、(2)は「加太」と書かれた伊万里焼・広東形碗(1800~1850年代)である。(1)の鉢は第12地区、(2)の広東形碗は第13地区から出土した。遺構平面図(図3)で第12地区を確認し、その位置を絵図に重ねると吉田家となる。また、図5(2)の広東形碗が出土した第13地区は、東仲ノ町から桜町へ通じる道路部分で、一部西側の武家屋敷が調査の対象となっている。この屋敷は、先ほどからよく登場している加太家にあたる。このように名前が記された焼物の出土地点を確認することによって、絵図の信憑性は極めて高いものとなった。このような観点から、明石駅周辺の市街地には、近世初頭に形成された城下町・武家屋敷の長方形街区・短冊形地割が現在の屋敷境界・道路区画として良く残されていることがわかった。

図4 木札(大明石町1丁目出土)

図5 記名土器(東仲ノ町出土)

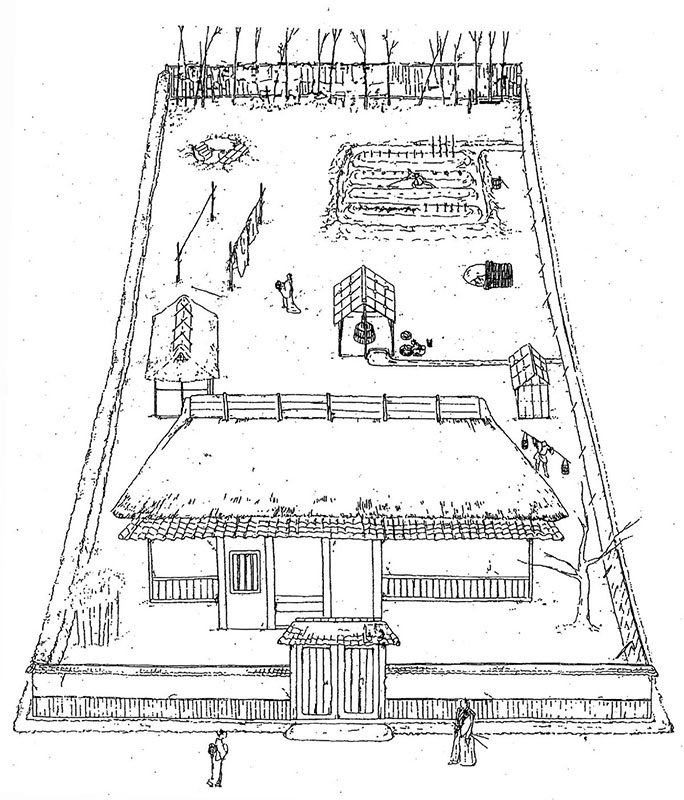

発掘調査から考えた武家屋敷の概略(図6)を示すと、道路側には土塀が巡らされ、その中央に簡単な門を構える。山下丁・東中ノ丁など大きな道路の側端には、丸い川原石積みの側溝を備える。外堀で囲まれて長方形街区・短冊形地割りからなる武家屋敷は、家老クラスでは1000坪前後、他の家臣では禄高に関係なく400坪前後の広い屋敷地を備える。道路側には40坪前後の萱葺(かやぶき)平屋家屋が建てられ、裏手には池と畑(家庭菜園)があった。基本的には2基の井戸を備え、生活用水を汲むために屋内に1基、農作物に給水するため屋外に1基が充てられた。武家屋敷と武家屋敷の境界は、掘立柱づくりの簡単な板塀で区画された。この塀に沿うように地割り溝が掘られ、裏手の屋敷境に掘られた深い溝へと生活排水や雨水を導いた。

図6 武家屋敷概略図

明石城武家屋敷跡の発掘調査からは、武士が日常使っていた茶碗・皿・碗・鉢・擂鉢・火鉢・土瓶・炮烙など多量の陶磁器類が出土した。観察すると、小笠原忠政の時代・1600年代前半は唐津焼の皿類が多く認められた。碗類が少なかったのは、このころは木製品の椀が使われていたからであろう。1700年代前後になると呉須(ごす)で藍色に絵付けされた伊万里焼の磁器が多くなり、色絵もみられるようになる。1800年代前後には、伊万里焼に京焼系の焼物や瀬戸焼が混在する。大型の焼物には、三島唐津焼の鉢、丹波焼・備前焼のすり鉢・甕などがあった。江戸時代の初め、小笠原忠真によって明石城が造られた頃、武家屋敷で使われていた食器は、唐津・伊万里で焼かれた肥前系の焼物であった。

では、武家屋敷だけが唐津焼・伊万里焼を使っていたのかという疑問が生じる。明石市二見町福里字源太塚に、地元の人々が「源太塚」と呼ぶ墓地があった。源太塚には、三木合戦(1578~80)の際に討ち死にした梶原平左兵衛景行(梶原源太景季の子孫)とその家臣を埋葬したという言い伝えがある。この墓地は、福里村全体の共同墓地という形態をとらない。三木城主別所長治の家臣であったという二見町福里字上所の荻野家など、ごく限られた家の墓地であった。墓地の北半分は、「荻野三昧」と呼ばれる荻野一党の墓が立ち並び、南半分には「ドマンジュウ」と呼ばれる小さなマウンドを備える墓が100基近く存在していた。霊園造成に伴い発掘調査を実施したが、その中に運よく皿が副葬されている墓があった。火葬墓で、皿の出土は10枚にも満たなかったが、その全てが唐津焼・伊万里焼の肥前系陶器であった。皿は日用雑器であるから量産するため、何枚も上に重ねて焼成された。皿には釉(うわぐすり)が掛けられていて、そのまま焼くと上の皿と下の皿が融着して離れなくなる。そこで、下に置いた皿に上の皿の高台が接するところに粘土や砂を置いて、皿を重ねて積み上げ窯に入れられた。焼きあがると重ね焼きの跡が残る。これを目跡(めあと)といい、粘土であれば胎土目(たいどめ)、砂であれば砂目(すなめ)と呼ばれる。源太塚から出土した皿は全て砂目であった。砂目の皿は肥前系陶磁の初期段階、1630~1650年につくられた皿といわれている。武家屋敷だけでなく農村部でも肥前陶磁が使われていた。

唐津焼陶器皿(源太塚近世墓出土)

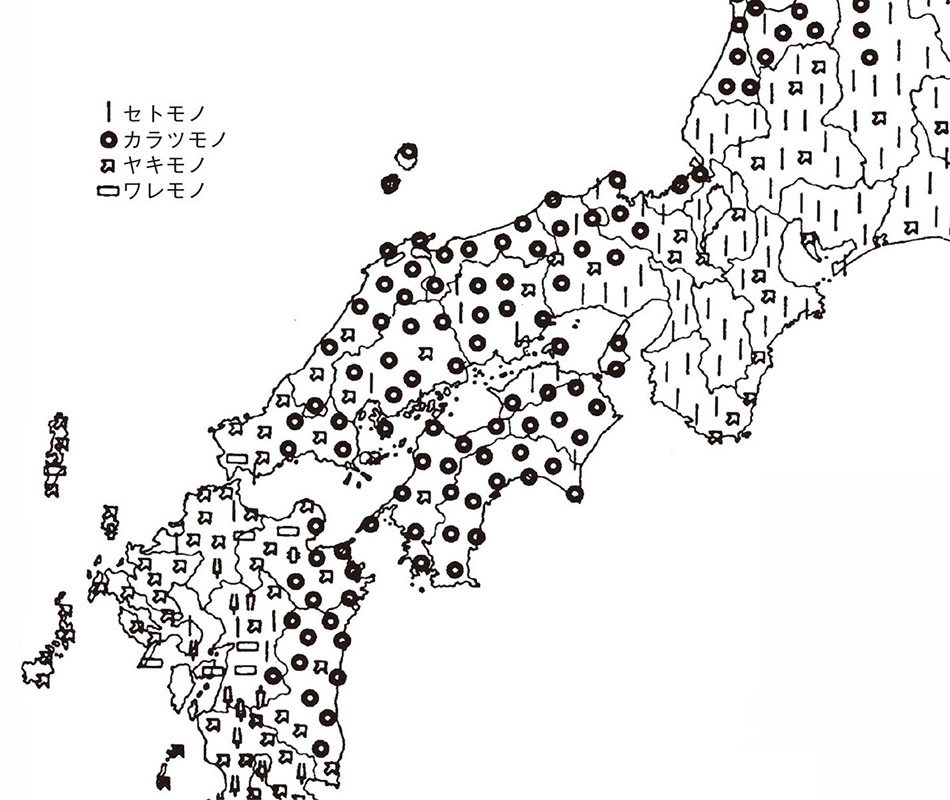

明石では、茶碗・皿・鉢など日常使う食器類を「セトモノ」というが、兵庫県北部・岡山県・四国では同じ食器を「カラツ」と呼ぶ。淡路島南部の南あわじ市三原町では、同じ焼物を「セトモノ」とも「カラツ」ともいい両方の呼称が使われている。「セトモノ」は瀬戸・美濃、「カラツ」は唐津・伊万里でつくられた焼物の総称で、それぞれの地域で使用される食器類がどこの産地の製品をより多く使っているかによって、呼び分けられていると考えている。この「セトモノ」と「カラツ」の分布圏を明石に当てはめたとき、城下町や源太塚近世簿の出土遺物からみて「カラツ」の分布圏に含まれていたといえる。江戸時代、明石に住む人々は陶磁器でつくられた日用雑器類を「カラツ」と呼んでいたに違いない。では、いつから「セトモノ」と呼ぶようになったのであろうか。

図7「セトモノ」「カラツ」の分布圏 『日本の方言地図』より抜粋

明石城武家屋敷跡から出土する陶磁器類は、江戸時代を通じて唐津・伊万里の肥前系陶磁が主流を占めるが、幕末になると様相が少々異なり、ごく簡単な黄色や茶色の釉薬をかけた茶碗・皿・鉢などが目につくようになる。行平(ゆきひら)や土鍋の蓋には箆(へら)で削り目がつけられ、躍(おど)り箆(へら)または飛び鉋(かんな)とよばれる連続した掻(か)き落とし装飾が施される。また、イッチン掛けと呼ばれる白泥漿(しろでいしょう)で蝶・舟・松葉や花を抽象的に描いたような装飾技法がみられる。極めつけは、陶胎染付(とうたいそめつけ)と呼ばれる焼物で、陶器全体に白い釉をかけたあと呉須(ごす)で絵付けし、よく見ないと伊万里焼と区別のつかないものもある。これらは、明石周辺で焼かれた製品である。江戸時代の後半頃になると、これまで日用雑器類の大生産地であった唐津・伊万里が衰退し、これに代わってそれぞれの地方で窯業生産が開始される。明石においても例外でなく、明石焼・舞子焼・須磨焼などが登場して、碗・皿・鉢・行平・急須などを盛んに生産している。「カラツ」から「セトモノ」への移り変わりは、近世から近代へと時代が変化するなかで、物流が瀬戸内海を利用する海上輸送から、鉄道・道路を利用する陸上輸送へと移り、瀬戸物が大量に市場に出回った結果と考えている。さらに、「カラツ」から「セトモノ」へと移行する途中に登場した明石陶器の存在も大きかったようである。もし、明石周辺での窯業生産が現在まで継続して営まれていたら、人々は陶磁器製の日用雑器類をなんと呼んでいるのであろうか。

江戸時代初期

江戸時代後期