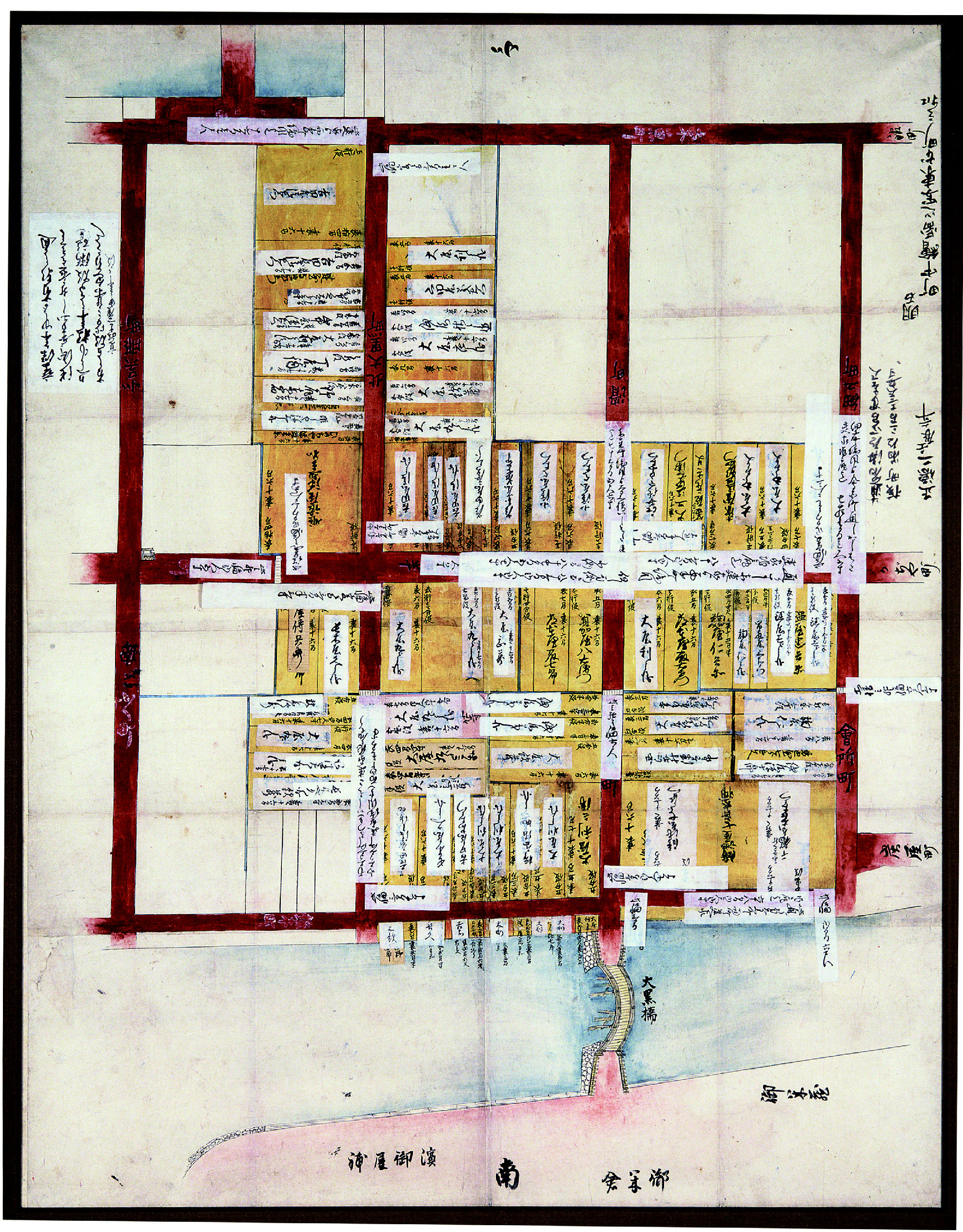

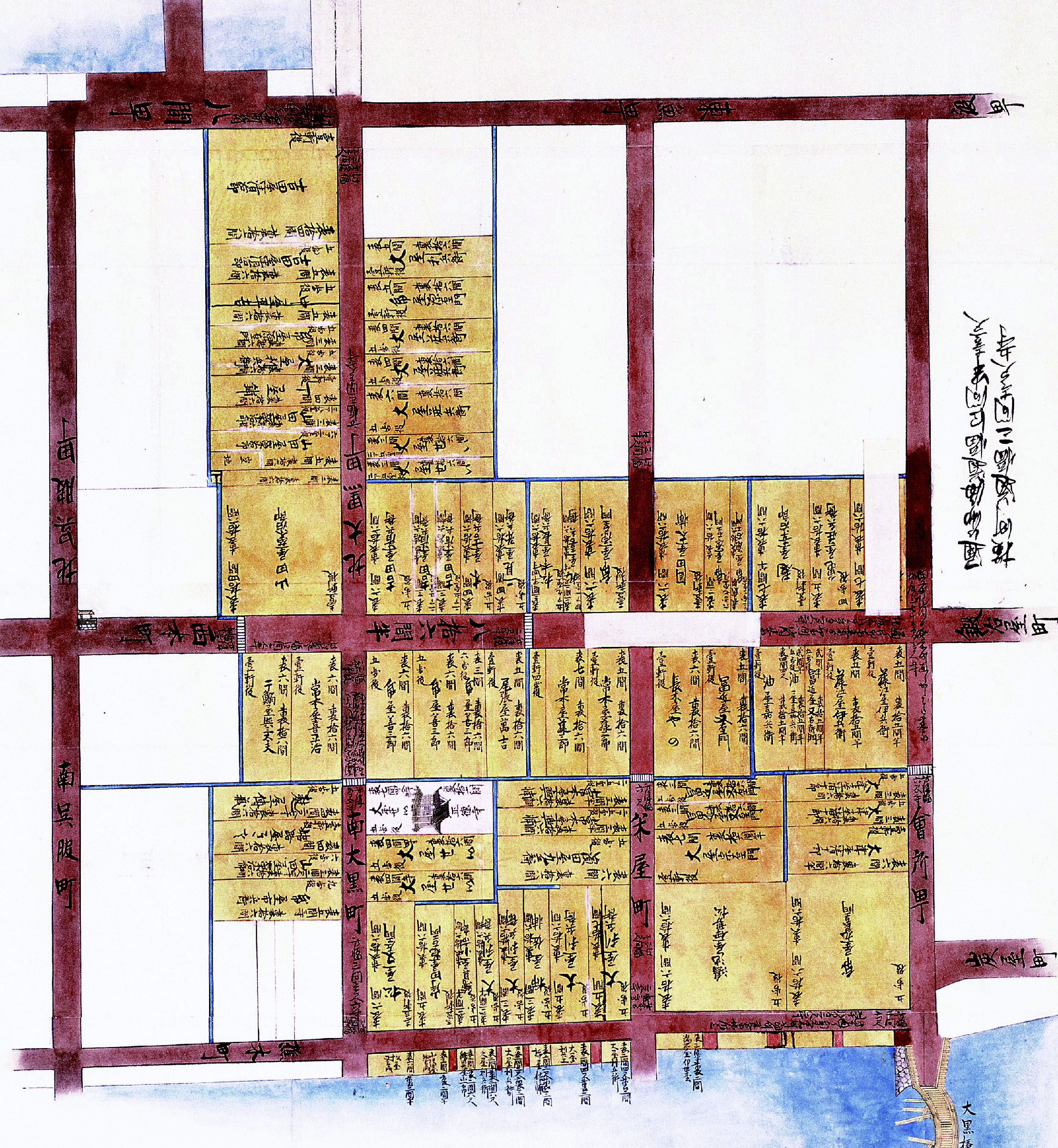

①正徳2年(1712) |  ②文久3年(1863) |

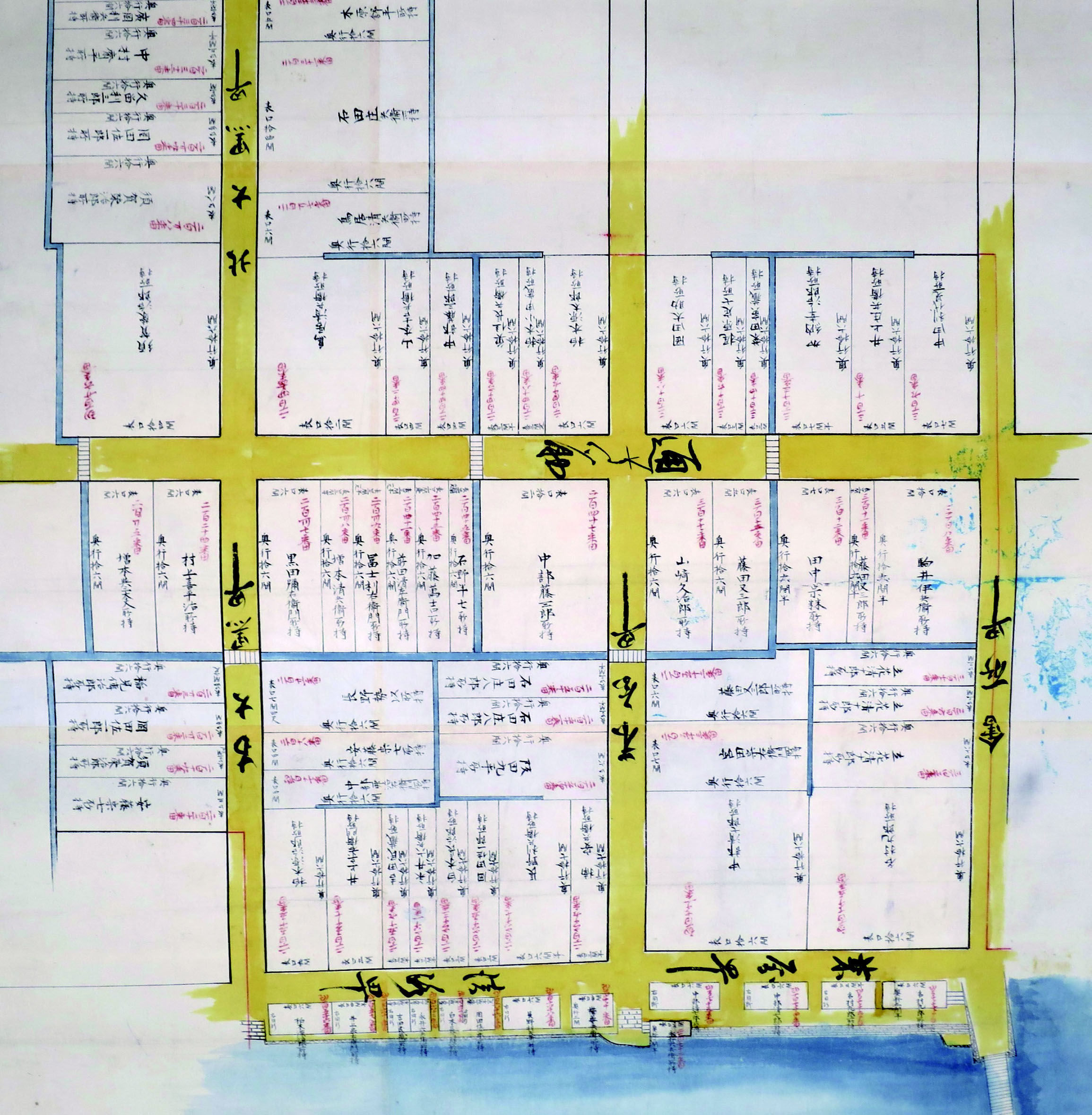

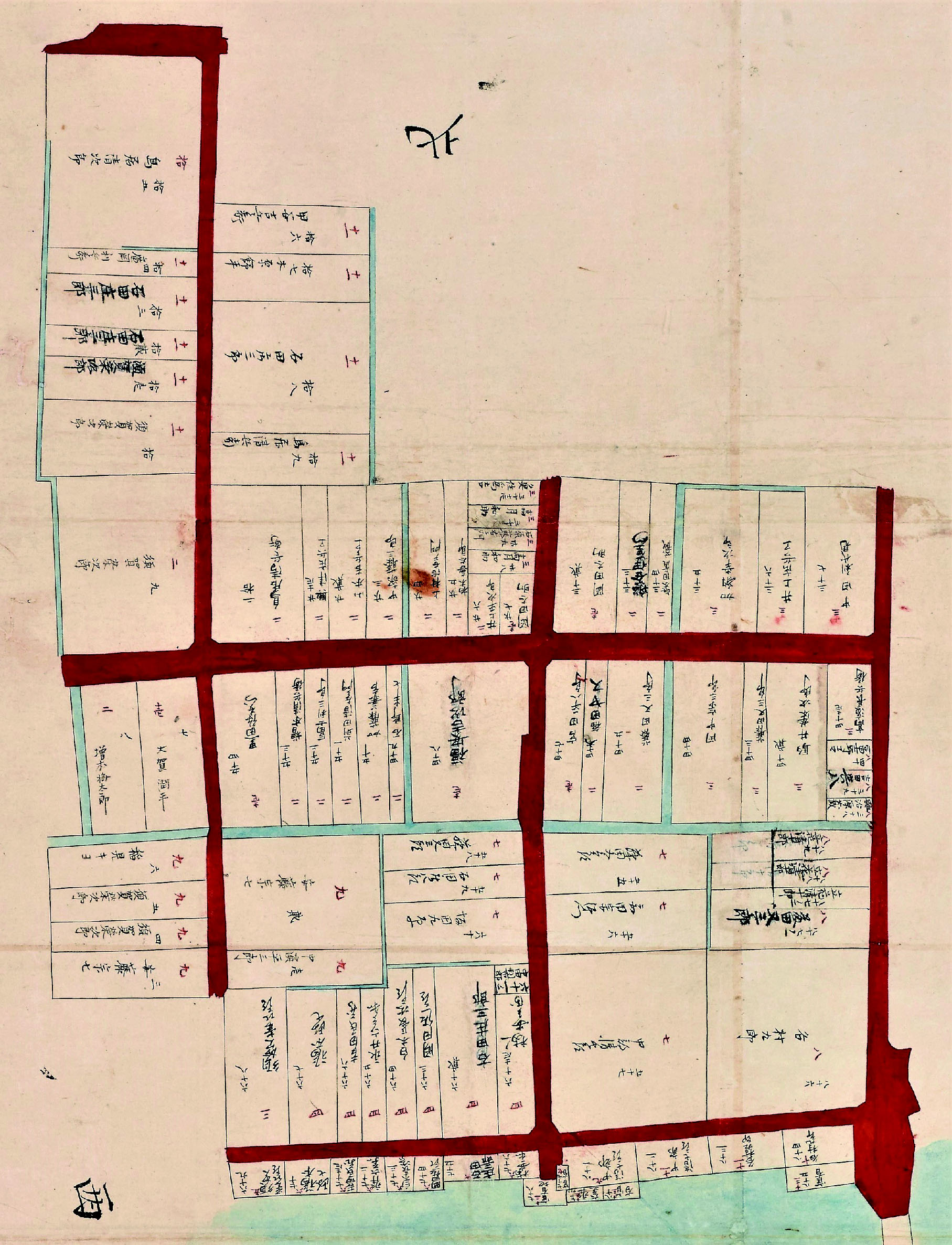

③明治5年(1872) |  ④明治9年(1876)頃 |

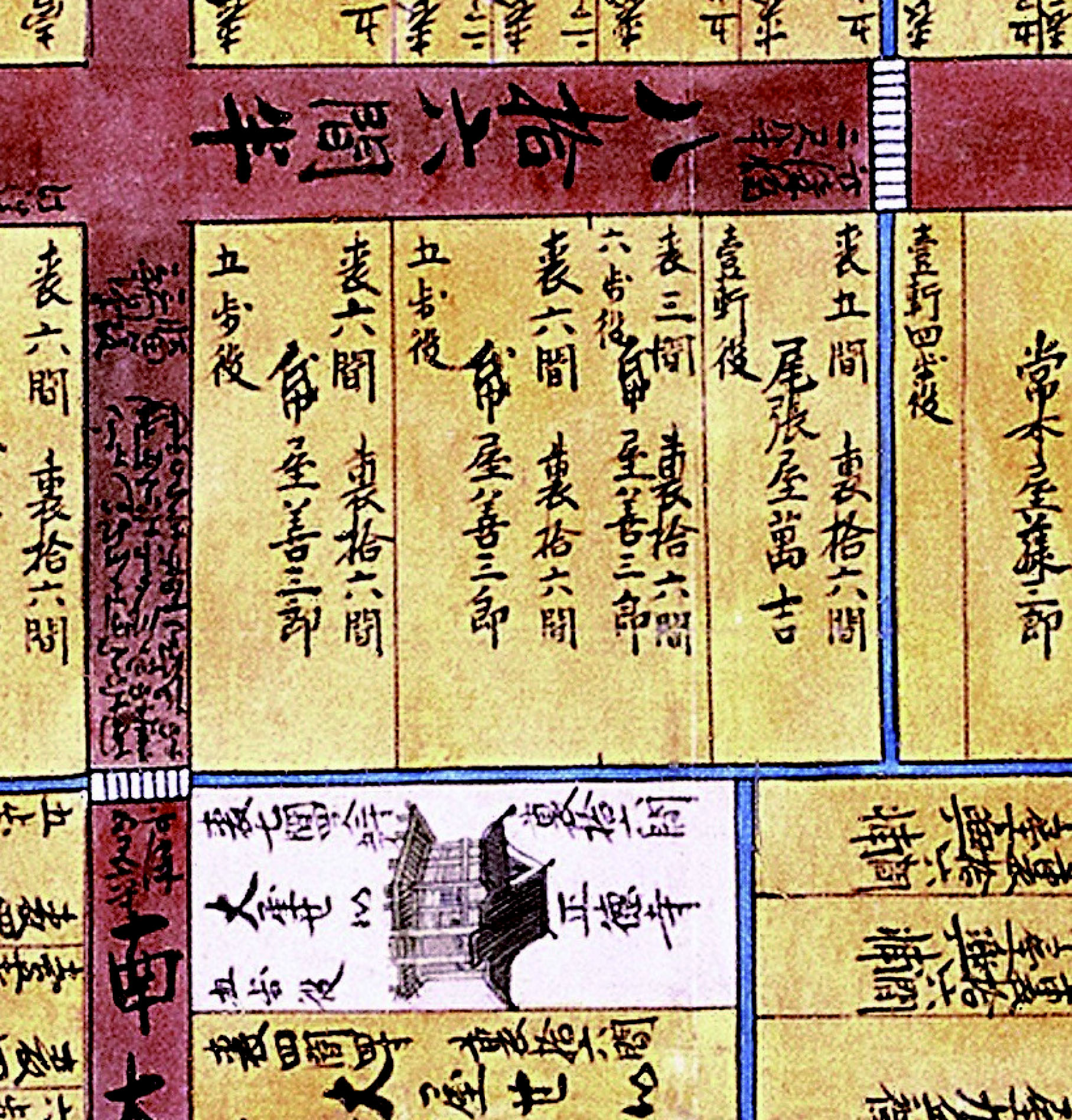

東本町は城下町の南部中央付近に位置し、城の外堀と港(内川)の中間を東西に通る西国街道沿いの町屋区域で、淡路町・米屋町・北大黒町・南大黒町が含まれる。正徳2年(1712)の絵図には「大屋」「鴻池屋」「富近屋」「麩屋」「干鰯屋」など商家の名前があるが、多くの区画には付箋が貼られていて、持主または居住者が替っていることを示している。文久3年(1863)の図では「常本屋」「長木屋」「藤江屋」「紙屋」「亀屋」などが増えている。

文久3年図(拡大)

各屋敷の区画には、表(間口)・裏(奥行)の間数が記されていて、表は概ね3間(約5.5m)~7間(約12.7m)であるが、裏はほとんどの区画が16間(約29m)である。これは、享保6年(1721)頃に書かれた明石藩の地誌『明石記』の記載と一致している。

南の内川に架かる「大黒橋」は対岸に藩主の浜屋敷(御茶屋)があったことから「御茶屋橋」とも呼ばれる。当初は東の「会所町」の筋に架けられたが、そこから二本西の「大黒町」の筋へ移され、次にそこから一本東の「滑町」の筋(①正徳2年図の位置)へと移された。②文久3年図では、一本東(会所町)の筋へ移り、元の位置に戻っている。明治44年には、さらに一本東の浜光明寺前の筋へ移り「錦江橋」となる。

道で囲まれた区画の中央部の屋敷境には水路が整然と設けられていて、計画的な町づくりの一端を知ることができる。これら水路の護岸石積は発掘調査で確認されている。

中央付近にある「正徳寺」は正徳元年(1711)にこの地に開かれた寺院であるが、弘化3年(1846)に焼失し、明石川東岸近くの一番丁(現在の大観町)に移った。

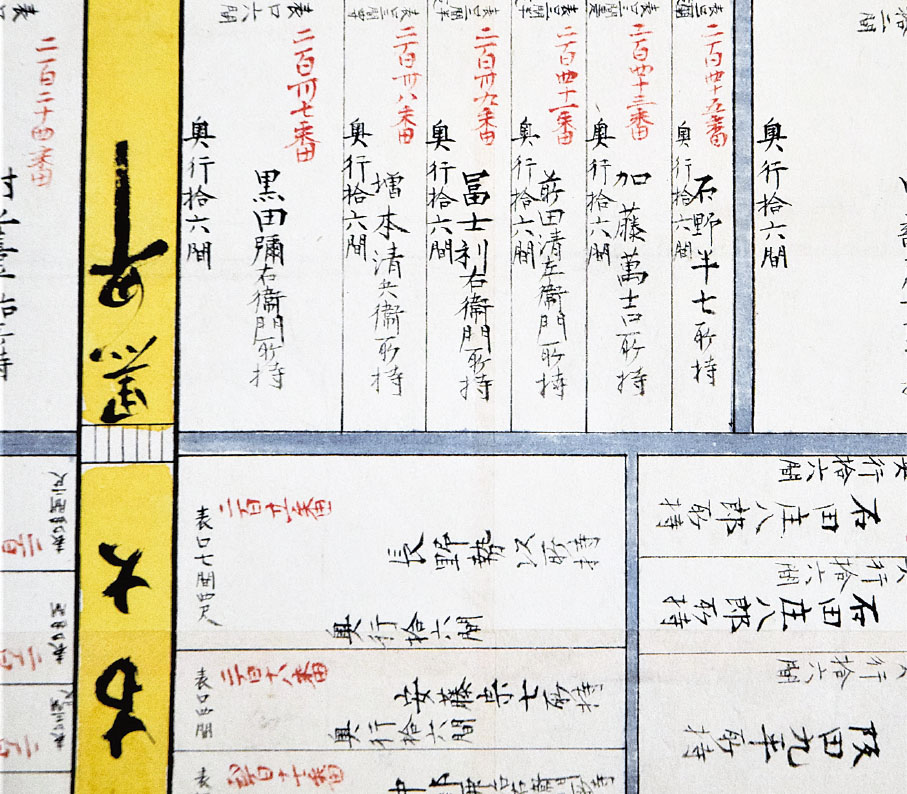

明治になると、多くの区画に同じ名前が記載される割合が少なくなり、細分化する区画も現れる。大店が所有する貸店がそれぞれ独立した結果であると考えられる。また、名前が屋号から姓名へと変わり、その後の「商工名鑑」などに記載される名前と結び付けることができ、町の様子がイメージしやすくなる。例えば、②文久3年図の中央部「正徳寺」の北側の区画は、記載された間口によると、西の道から「六間」「六間」「三間」の3区画であるが名前は共に「紙屋善三郎」である。③明治5年図をみると、西から「黒田弥右衛門」「増本清兵衛」「富士利右衛門」「前田清左衛門」の4区画へと変わり、「増本清兵衛」は紙・油類を扱う商店で、「富士利右衛門」は“富士せんべい”の菓子屋で、現在と同じ場所にあることがわかる。

明治5年図(拡大)