その後、魚の購入は取引している漁師20人ぐらいに集まってもらって、ハモ、エビ、タコなどの3種類の値段を「この魚は値を上げるとか、下げるとか」自分で決めて漁師たちと交渉していた。これを基準に15種類位の魚を値立し、1週間の魚の値段が決まっていた。値立が終ると饅頭やバナナを購入して、「来週も頼むぞ」と皆に振舞った。魚の代金支払いは1週間ごとに現金で支払っていた。

育波にも戦後は生船が多数いた。生船を建造するには相当の資金がいるが、そのほとんどは大阪の問屋が500万円とか、1,000万円位のまとまった資金を出してくれた。藤本水産には大阪の魚問屋である大水が資金を出してくれた。明石の水産加工業者の岸本冷蔵も資金援助を受けて冷蔵庫を設け、アジやサンマの加工をしていた。大日水産株式会社はハマチの餌になるイカナゴを買ってもらっていた。大阪中央卸売市場本場には毎日行っていた。まず西浦(播磨灘側)の室津、尾崎、江井で活魚を買い付け夕方に出発し、明朝の3時から4時から始まるセリに間に合うように、夜中の12時から1時に市場に到着していた。焼玉エンジンの時は5~6時間かかっていたが、ディーゼルエンジンの時代には岩屋鼻を廻っても3時間程度で着くようになった。大阪中央卸売市場本場は安治川を遡った右岸に位置していたので市場が近づくと換水穴に木栓を詰めて、アカ(海水)をポンプで抜いて〆る準備をし、市場に接岸したら活魚を順番に〆て降ろしていた。昔は若い衆が冬でも醤油を飲んで生間に飛び込んでいたのを見たことがある。タコは安治川を遡りながら淡水を飲ませて重量を増やして高く売ることが出来るので、船長は安治川を遡りながら生間の水を手ですくって味見をしていた。ちょうど塩加減が良い所で木栓をして〆ると一割から二割ほどタコの重量が増えていた。この技術は育波の人が始めてタコを運ぶ生船業者に広まったと言われている。問屋からは「タコを持ってきてくれ。」とかの要望はあったが自然が相手なのである分だけだった。市場には卸売業者がいて、買付けた魚を神戸や奈良、岸和田、泉佐野などに販売するルートを持っていた。大阪では何でもよく売れた。ある時エソを大阪に売りに行ったが全く売れなかったが、それを高知県に売りに行ったら100円の物が600円、6倍の値段で売れたことがある。高知では蒲鉾の製造業者が多くエソは、その材料になっていた。漁船の漁場が一緒なので明石には売りに行く事はなかった。市場の休みは昔、大阪は8の付く日、神戸は7の付く日、京都は6の付く日であったが、この頃は日曜日が市場の休みであった。

播磨灘から見る岩屋鼻

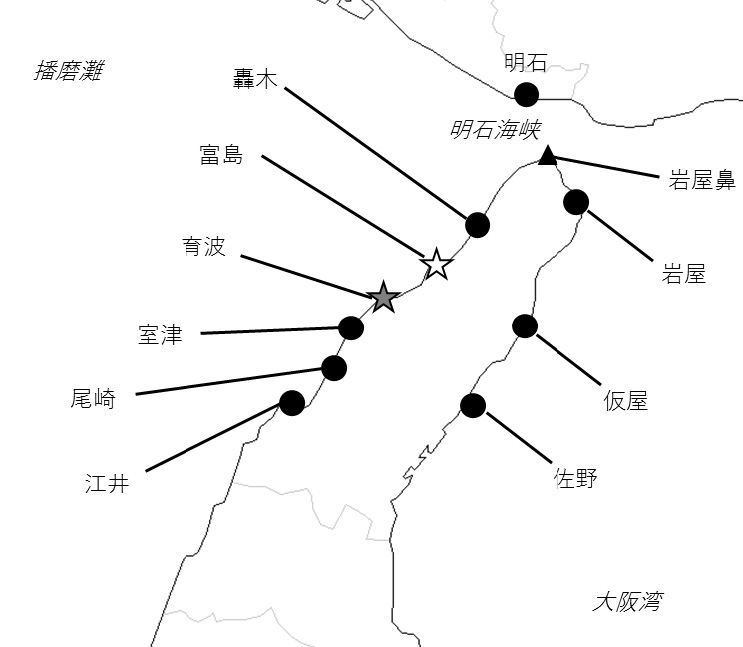

淡路島北部関連地図

育波生船はあまり遠くまで買い付けに行く事はなかったが、昭和30年代(1955年)終頃には山九の養殖場の宮崎県延岡にも行ったことがある。広島県や姫路市家島などに稚魚を運んでいた。小型の生船でエンジン馬力が小さかったので一昼夜24時間もかかっていた。明石型生船の特長は時化に強いことだった。台風の時には生間の栓を抜いて船をべたーと沈めて船を安定させて走っていた。富島の連中に聞いた話だが、一番強い台風の時には、外板上部の差し板が全部飛んでしまったことがあるそうだ。時化の時は船首からマストに角棒を馬木に渡して、そこから斜めに板を複数渡してその上に防水シートを張って船の外に排水できるようにしていた(汐切板)。しかしエンジン馬力が大きくなって船足が速くなると付けなくなった。

若い頃、山九の若い衆に九州まで一緒に活魚の買付に行かないかと誘われたことがある。その頃は海図も読めず、勉強しないといけないと思っていたので九州まで生船に乗った。途中、海図の読み方を教えてもらって、ここには磯があるとか、この辺りは水深が深い、浅いとか、海図を定規で測って航路や到着時間などが分かるようになった。生船に乗っていたのは昭和25年(1950年)から昭和52年(1977年)の27年間で、その後イワシの加工屋を始めた。

昭和27年(1952年)・28年(1953年)頃、東浦の仮屋から中古の生船15トンを買ってきて活魚運搬業を始めた。その後、富島の阿部造船で20トン位の新造船を造って2隻(1隻は住吉丸)を所有していた。その時代は市場の問屋が、資金を出すからもっと大きな船を建造する様にと、しきりに進めていた。しかし昭和30年代(1955年)後半から昭和40年(1965年)代前半に急激に活魚運搬業は衰退して行った。突然なくなってしまった感じである。その原因としては、獲りすぎによる魚の減少やフェリーを利用した活魚トラック運搬の活躍、のり養殖などが思い浮かぶ。また船員が内航船、特にフェリーの船員に転業して根本的な船員不足になった。フェリーは月給か良く、毎日か2日に1回くらいは家に帰れることなど労働条件が生船船員に比べて格段に良かった。現在ではどの船にも積まれているが、当時は魚群探知機を船に積んだら獲れすぎて10年位で魚が居なくなってしまうと噂されたこともあった。

育波はその頃にちりめん漁や加工業に転換した。色々な業種に転向した中で、兵庫県からの補助があったので金宝さんは金宝冷蔵を設立した。当時の冷蔵業界は全て手作業で辛い仕事だったので若者に敬遠されていた。柿本水産は戦前には最高8隻の生船を所有していて、育波では最大の業者だった。男兄弟がそれぞれの生船の船長として活躍していた。沼島や福良の生船は育波生船が荷物をあげて、飯を食べている午前3時ごろに市場に入って来ていた。夏場は紀淡海峡ではよく風が吹くので大変な事だったと思う。東浦の佐野にも生船がいたがあまり聞かなかった。水産加工業者が多かったと思う。やはり播磨灘側は当時、タコがよく取れたので西浦の富島から福良にかけて生船が盛んだった。

タコは生簀に入れて蓄えていたが、壁にへばり付いたり、よくケンカして足の食い合いするので生簀に木の枝を沢山入れてタコの止り木にしていた。たこ同士が引っ付いてダンゴ(もち)になると窒息死してしまう。本当にタコはよく売れた。徳島県鳴門市堂の浦のタコの養殖場と契約し、6月頃に300g~400gの子だこ(タネ)を持って行った。すると正月に3kgまで大きくなったタコを出荷が出来た。正月はタコが高値で売れた。富島の港では12月に入ると正月用に木枠で組んだダンベにタコを蓄えていたため、港の中がタコダンベで一杯になっていた。当時はタコで生活していたと言えるくらいである。

この辺りで初めて製氷所を作ったのは富島水産が始めである。富島水産は元劇場の跡地に協同鉄鋼所を経営し、富島に所属していた生船のエンジンの修理を一手に行っていた。イワシを50枚位積んだ育波の生船などは明石港入口にあった船栄水産の製氷所で砕氷を積んでいた。製氷所は香川県多度津、山口県下関にあった。特に下関の製氷所は規模が大きく生産量も多かった。養殖業が無い時代、富島(山九)の大型生船は天然魚のタイ、タコ、ハモを追って瀬戸内海西部、天草まで航路を伸ばしていた。淡路の生船はこの辺りでも競合していたため、競合相手がいない地域を目指して魚を追っていった。当時は地元の魚問屋と契約して近辺から獲れた魚を生簀に溜めて管理してもらっていた。これを大型生船で拠点ごとにまわって集めていた。これは巡航船と呼ばれていた。天然魚は生簀のなかでは餌を食べず、長い間置いておくと痩せてしまうので定期的に集荷する必要があった。