しかし、味覚の点からいうと、やはり新鮮なものが最上とされている。魚の鮮度は時間の経過と共に急速に低下し、魚価についても同様に低下する。近年になり冷蔵または冷凍輸送が発達してきたが、味覚においてはやはり生のものには及ばないのである2)。そこで考案されたのが本論文で述べる活魚運搬法である。

活魚運搬とは、「運搬船の船艙をそのまま生簀とし、その中で魚を生かしたままで消費地の魚市場まで輸送する方法である。」(河野通博氏:『漁場用益形態の研究』P.332)と定義されている。この活魚運搬船は、古くから流通経路の重要なにない手として存在してきた。これにより、産地から遠く離れた所で新鮮な魚を賞味することができたのであった。活魚運搬が行われなかったならば、交通の発達していない時代は、食卓に上る新鮮な魚は消費地の近くで捕れた魚に限られ、他の魚は加工品に頼らざるを得なかったと云える。活魚運搬船の魚の積載量を一般の鮮魚運搬船と比較してみると、ある鮮魚運搬船でサバが30t積めるとすると、活魚運搬船の場合、タイで1.5t、タコで6tしか積めない3)。勢い、それに伴い魚価は高くなってくる。しかし、それでもなお活漁船で運ばれる魚の需要があったのである。

活魚運搬は関西で主に行われ、関東ではほとんど見られない。その理由として以下のことが考えられる。まず第一に食生活の違いである。関西の食道楽と言われるように、人々がおいしいものを求めた結果、活魚運搬船が登場したのである。それに対し、関東人は、彼らほど味を追及しなかったのである。また、自然的要因として、東京湾付近は波が荒く小型船では渡れないこともあげられる。そして、関東ではとれる魚種が関西とは異なり、カツオ、マグロなどの遠洋もので、他の魚に比べ新鮮さはさほど問題にならなかったのである4)。

活魚運搬船は産地で魚を買い取り、それを大阪の市場へ運んでいた。運搬中船の生簀の中で生きている魚は、市場へ出荷される時は〆めて出される。〆めるとは、魚の頸骨を包丁(〆カギ)で切り、魚を即死させることである。〆めた魚は、死後硬直が起こるのが20時間位後である。それに対し、自然死した魚の死後硬直は3時間くらいで起こり、比べものにならない5)。この様なことから、新鮮さが追求される魚の運搬法としてこの活魚運搬船が活躍したのである。

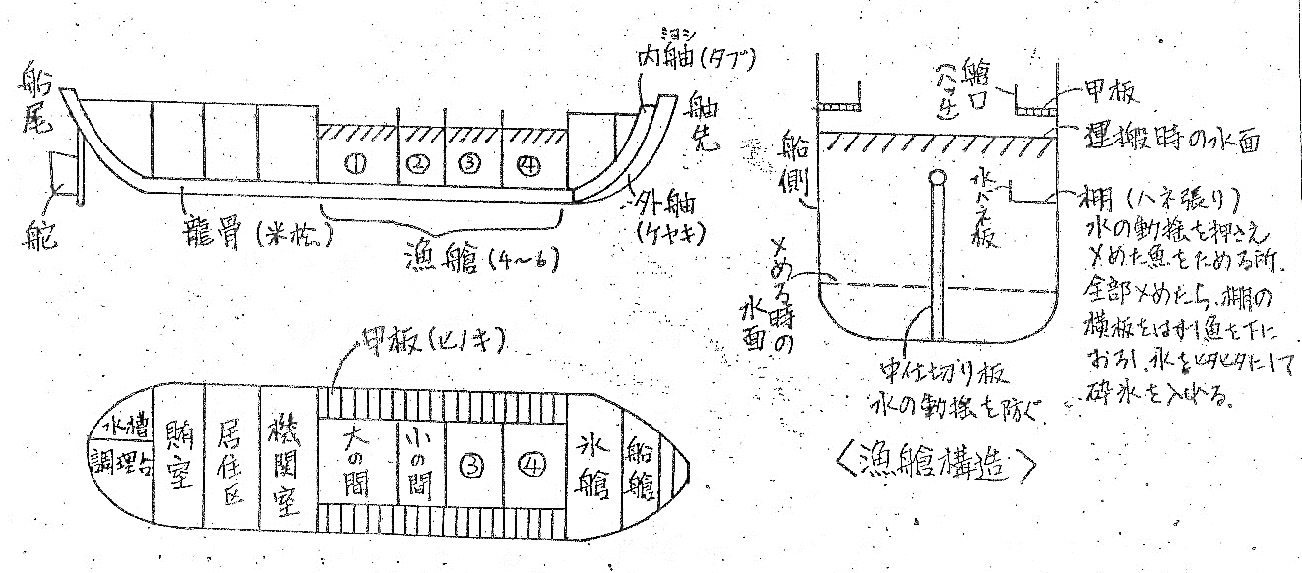

この活魚運搬船は、一般に「ナマセン」と呼ばれている。船体と漁艙の構造については第1図を参照されたい。

第1図 活魚運搬船の構造(大日水産 日野逸夫氏資料)

船は浮力の関係で木造船が99%を占め、その寿命は30年前後である。魚艙には穴が130位あり、その開閉は、以前は人が潜って行っていたが、現在は空気圧により行われている。海水は船底の穴から入り、横の穴から抜け、普通1時間に150tの水の交換が必要とされている。

現在、日本で活魚運搬船を作っているのは淡路にある造船所だけで、それらは重要な役割を果たしている6)。建造される船は、7・8年前までは木船がほとんどだったが、今ではそれも少なくなり鋼船に変わってきている。現在、船の註文先は、淡路や九州(大分)が多く7)、それらはほとんどが養殖魚の運搬を目的としたものである。この様に、現在の活魚運搬は養殖産業との関わりが大きい。