(1)明治初年

当時、鮮魚を殺めて箱詰めにして運搬する出買船は、40~60石程度で、大型のものは九州、長州9)、石州方面に通い、中には冬期五島へシビ積みに行っていた船もあった。石州・長州(豊浦郡)方面は冬イワシ、夏はナマセンであった。ナマセンは、大部分は30石以下のイチアケ(前日とれた魚を集荷しておいて、翌日中に出帆して次の日の市に間に合う範囲)が主で、内海沿岸の中国・四国筋通いが主であった。当時、富島において活魚運搬業者は29戸あり、その内訳は、五島・平戸行1、長州・石州行2、イチアケ11、鳴門3(距離的には近いが、潮流が急なため動力以前はマエに属さず、特にこう呼ばれていた)、マエ3(大阪湾前の水域でとれた物で、毎日の漁獲物が翌早暁魚市場の開くのに間に合う範囲内の魚)、不明9であった。

次に活魚運搬業者と大阪魚問屋及び出買先との特約関係についてであるが、当時から既に大阪の魚問屋からフナトコという名称で出買資金の融通を受けており、出買先に対して既に仕込み(漁業資金の前貸)が行われていた。明治10年代後半にはデフレ恐慌が発生し、活魚運搬業者は半失業状態に陥っていた。

(2)明治中頃~末年

先のデフレ恐慌が回復したのは明治23年(1890年)頃からで、この時期から漁民層の出買兼業が始まった。ところが20年代後半に入ると景気回復の波にのって、上・中層の漁民の中から出買船に転業するものが多くなってきた。

活魚運搬船の行先はやや西方に移動を始めハモの運搬も盛んになってきた。タイは、魚島、北木島、白石島、下津井、丸亀、乃生、直島等10)に通い、途中庵治、高松西浜でタコを積み合わせた。日清戦争頃より活魚運搬船はますます増加し、明治28年(1895年)には富島だけで60隻を数えた。当時、夏の商売の基本はタイで、最大の集中地点は下津井であった。これ以後日露戦争頃まで瀬戸内海の活魚運搬船の活動は大した変化もなく続けられていくが、その間に急速に活発化していったのが朝鮮行の鮮魚運搬であった。

明治30年代後半には、動力化の過度期と言えるボート漕ぎと呼ばれる方法が採用された。これは、ボートと呼ばれる小型汽船によって数隻の無動力ナマセンを曳航する運搬方法で、普通ボート1隻でナマセン7・8隻を曳航した。この方法により、イチアケの行動範囲の拡大が見られた。

(3)巡航船出現以降(明治44年~)

大洋漁業11)の中部氏が巡航船による営業を開始してから約3年後に当たる明治44年(1911年)富島に巡航船が始めて出現した。北淡諸浦の中では富島が最も早く巡航船の使用に着目したのであった。その後の船の増加については第1表を参照されたい。

| 年次 | 記事 |

| 大正5年 | 船数 288隻中 動力船 18隻 |

| 大正10年 | 日本形船 235隻 西洋形船 24隻(181トン) |

| 大正11年 | 日本形船 252隻 西洋形船 27隻(244トン) |

| 大正12年 | 日本形船 260隻 西洋形船 32隻(247トン) |

| 大正13年 | 日本形船 260隻 西洋形船 37隻(249トン) |

| 大正14年 | 日本形船 262隻 西洋形船 44隻(256トン) 漁船 200隻、小廻船 40隻、動力船 60隻 |

| 大正15年 | 動力船所有者 33名(隻数不明) |

| 昭和2年 | 動力船 約75隻 |

| 昭和4年 | 動力船 90隻 大型(25馬力以上) 50 |

| 小型(25馬力未満) 40 | |

| 動力船所有者 49名 | |

| 昭和5年4月 | 動力船 85隻 |

| 昭和11年 | 動力船8 8隻、小廻船 15隻 |

| 昭和26年 | 動力船 約40~50隻 |

また、活魚運搬船の一人当り所有船隻数を昭和4年度(1929年)について見ると第2表の如くである。最も多く持つ者で7隻であったが、過半数(57%)までが大型若しくは小型1隻のみ所有の小規模営業者である。これは、活魚運搬は高級魚を対象とするため、大規模な経営を行っても、自分の船で運搬するだけの魚を集めることが困難であったからである。

| 1人当たり所有隻数 | 所有者数 | 大正15年以来の営業継続者数 |

| 7隻(大型4 小型3) | 1 | 1 |

| 6隻(大型4 小型2) | 2 | 2 |

| 5隻(大型4 小型1) | 1 | 1 |

| 5隻(大型4 小型0) | 1 | 1 |

| 3隻(大型2 小型1) | 2 | 2 |

| 3隻(大型1 小型2) | 2 | 1 |

| 2隻(大型2 小型0) | 3 | 2 |

| 2隻(大型1 小型1) | 4 | 0 |

| 2隻(大型0 小型2) | 4 | 1 |

| 1隻(大型1) | 14 | 5 |

| 1隻(小型1) | 14 | 3 |

| 隻数不明 | 1 | |

| 計 | 49 | 19 |

巡航船の大きさの変化を見ると、富島で最初に出来た浜口実右衛門氏の船はスウェーデン製の15馬力のエンジンを備えていたが、昭和5年(1930年)頃には50馬力、8年(1933年)頃には105馬力の船が出来ていた。活魚運搬は敏速さを尊び、荒天の方が喜ばれる。というのは、時化の海上を乗切って運搬すると船がよく揺れるため魚の生きが良く、且つ市場に品薄の際であるから、魚の相場も高いためである。だから荒天をも乗切れる様に船の小さい割りに大馬力のエンジンを備えているのであるが、船自体も相当大型化したことが認められる。

この船の大型化に伴ない、魚の集荷範囲も拡大されていった。まず瀬戸内海南岸に沿って西進し、三机、明神12)が勢力圏に入り、ここから二手に分かれて、ひとつは大分県国東半島、他は豊後水道両岸を南下した。瀬戸内海西部に進出した船は、大正末期頃より地元漁民にタコ壺技術を教えて、タコの集荷を盛んに行うようになっていた。この様に、夏半年の活魚の輸送範囲は大正10年(1921年)迄にはほぼ瀬戸内海西端迄到達していた。

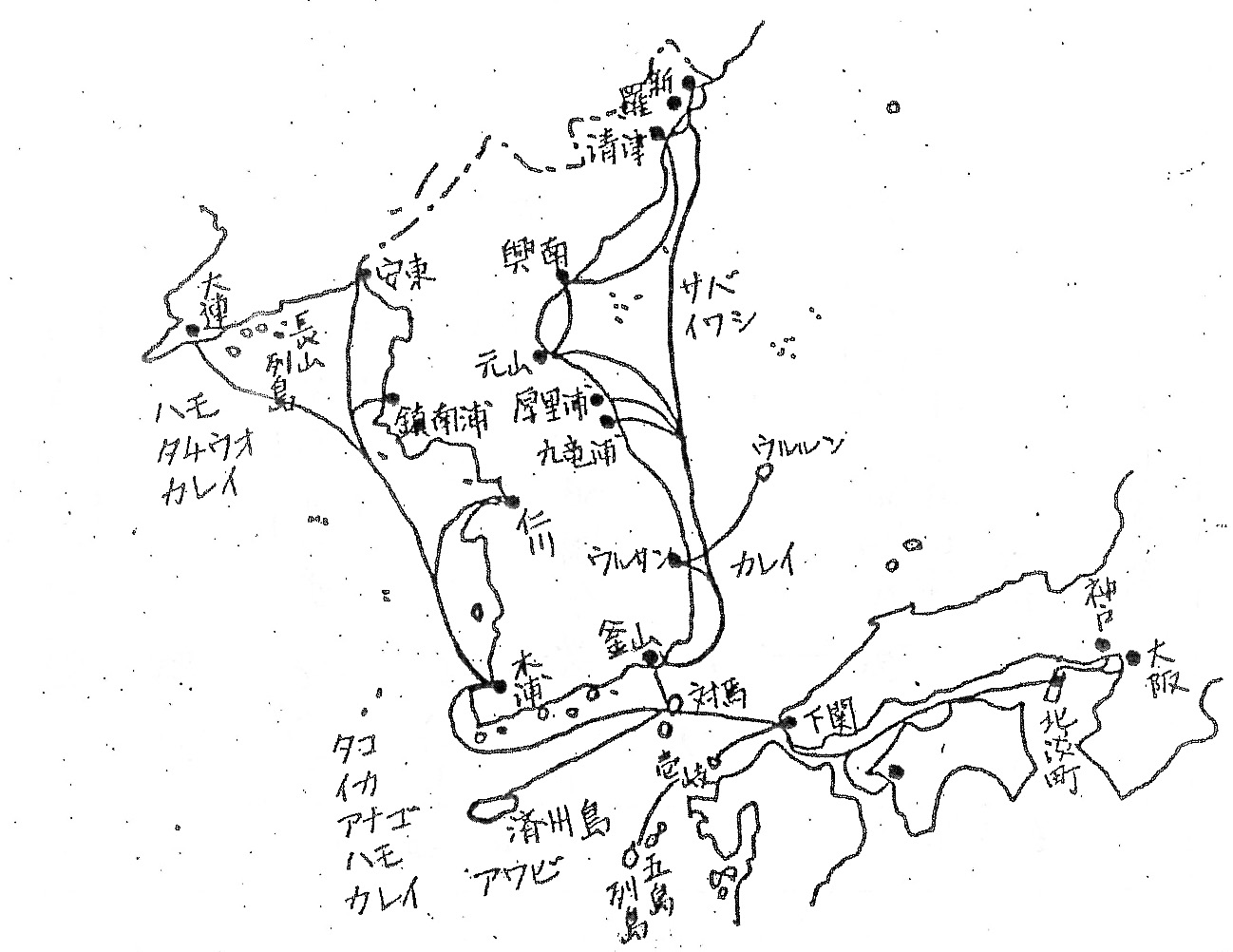

これに対して冬半年の鮮魚運搬の方は大正の初めには朝鮮沿海に向いていた。最初は朝鮮では出漁民に仕込むこともなく、従って特定の浜との特約関係も結ばれていなかったが、大正4・5年(1915年)頃より網への仕込が始まった。更に大正7年(1918年)頃から五島へも進出し、最初のうちは鮮魚運搬だったが、大正10年(1921年)には活魚運搬が開始された。同じ頃、朝鮮への活魚運搬も始まった(第2図)。

第2図 出買船基地要図(大正~昭和20年頃)

この時期の出買先は次の3つに区分される。

①五島・朝鮮方面専門のもの。

②瀬戸内海西部の国東半島、豊後水道、周防方面を主とするもの。

③瀬戸内海中部以東を地盤とする小出買層。

①と②の両形態は地盤は異なっているが、いずれも冬季には五島・朝鮮方面にかけて鮮魚運搬を行う大手筋であって、多くは運搬船を数隻持ち、冬の漁閑期も一部の船はそのまま活魚運搬船として行動させて地盤の確保に努め、且つ巾着網、大敷網等の網主に資金を融通してこれと特約関係を結び、ことに昭和3年(1929年)頃より直営の網を所有するに至った。ここに活魚運搬業者の大手筋が網主を兼ねる形態が普遍化するに至った。

③の小出買層は、大手筋が明治時代のイチアケ、シモ地域より西進した後の空白を埋めていった。彼らは共同出資で動力船を建造し、特定漁村の地元魚問屋と特約関係を結んで、そこの魚を買占める方法をとっていた。この独占の形式を浜を契約するといい、魚問屋を商主13)といっている。動力化による行動の敏速性を最大限に発揮するためには、浜の独占は絶対に必要であったのである。

大手筋の場合は、船の信用が高まるにつれて、業者からの仕込により浜の支配が確立されていった。遠隔地では魚の価格は一潮、つまり半月毎に建てられていたが、消費市場では毎日魚価が変動しており、そこで中間搾取の機会を見出すことは極めて容易であり、そこに大手筋の資本蓄積の根源が見出される。この様にして大手筋は更に蓄積資本を投下して巡航船の数を増し、一層活動範囲を拡大していった。活魚運搬の最盛期は、昭和11年(1936年)に富島水産株式会社が設立された頃である。これ以後のことについては第2章、第1節で述べたいと思う。