この会社の前身は、林兼商店である。明治の初め、創設者中部幾次郎氏を生んだ中部家は、明石郡林村の一漁師であったが、やがて城下明石へ移って、生鮮魚を商う魚商となった。林村出身者として林の字をとり、屋号を林屋と称したのである。

氷の使用がまだ普及せず、発動機船もなかった時代には、魚の輸送はすべて櫓櫂か帆を操って航行する和船、押送船によっておこなわれていた。

これが活魚船と呼ばれるもので、水ぬるむ春から初秋に至る活魚の季節には、明石から淡路にかけての海で獲れる魚を生簀のついた活漁船で大阪へ運び、消費者を喜ばせた。しかし、これを朝市に間に合わせるためには、追い風のない海路は人の手で船を浜曳きしなければならなかったうえ、冬期は寒水で魚が凍って活魚にならなかったなど、不便の多い時代であった。

当時、明石付近で小規模な魚の売買をしていた林兼は、商略にたけた幾次郎の父の代になってから明石の鮮魚仲買運搬業者の中で頭角をあらわす程になっていた。林兼の次男として生まれた幾次郎は、明治13年(1880年)頃から父を助けて押送船に乗り、明石付近の活魚、鮮魚、また遠く土佐、五島のマグロなどを買い入れて、それらを主として大阪の雑喉場へ運ぶ家業に従事していた。

明治19年(1886年)からは幾次郎の活躍の時代であるが、当時の運搬業者には、天候の判断や、変動の多い魚相場の適確な予想が必要であった。そこで、彼は人知れぬ努力を行い、それらに対処していた。

明治30年(1897年)頃には、明石から播磨にかけて、縛網によるサバ、サワラの豊漁が続いたが、これを押送船で大阪へ運ぶには時間がかかり、鮮度も落ちる為、売価が叩かれがちであった。明石の業者はこれを塩物にしたり、焼魚にして上方へ運んだが、かねて押送船の不便を痛感していた幾次郎は、いきの良い魚を早く市場に出す方法として瀬戸内海を通る汽船に着眼し、淡路島通いの小蒸気船淡路丸(約100t)を押送船の曳船として利用することを考案した。汽船を運搬船の曳船に利用したのは、日本で最初の試みであった。明治30年のことである。この新しい方法によって、林兼は明石、大阪間の運搬時間を短縮し、他の業者に比べ4、5割もの高値で飛ぶように売れ、巨利をあげることができた。これらの苦心を重ねる一方、林兼は一歩一歩発展していったが、不測の時化や事業の失敗など、幾多の困難にも見舞われた時代があった。

明治36年(1903年)の春、大阪に初めて巡航船が現れた。幾次郎のいろいろな苦心の末、日本最初の発動機船が誕生したのである。8馬力の石油発動機を取り付けた12t、速力約6浬のこの和船型運搬船は、長さ14m、巾3m弱、帆走、生簀の設備もあり、彼はこれを「新生丸」と命名した。この時、幾次郎は40才であった。就航後の新生丸の活躍はめざましいものであった。明石から大阪雑喉場への所要時間は従来の半分以下、4~5時間に短縮され、積載量は約2倍、生簀の設備もあるので、これで運搬された鮮魚、活魚はセリ市で争って買取られた。明治39年から明治40年にかけては、下関から日本海に出て豊漁のブリを買付けたり、福井の小浜を根拠にカレイを買付けるなど、他の業者を抜いて能率をあげていた。この様な林兼の発展の源泉は、常に船長としての幾次郎の豪胆、適切な指揮にあった。当時、発動機船は、政府の奨励もあり、明治43年(1910年)に190隻、44年に541隻、45年に827隻と急増し、運搬漁船もこれに併行して増加した。

朝鮮半島の近海は、古来水産物の一大宝庫と言われる恵まれた漁場である。日本の漁民がその沿岸に進出、漁撈に従事したのは、条約上出漁権が認められた5世紀前の李朝初期にさかのぼる。明治9年(1876年)に日韓修交条約、16年(1883年)には日鮮通称条約が締結された。また、日清、日露戦争後は漁場の狭い日本の沿岸漁業は、人口増加、産業経済の発達にもかかわらず経営不振となり、その対策のひとつとして、邦人の鮮海出漁は急激に増加した。沿岸漁業対策には、捕鯨、トロールなどの沖合、遠洋漁業への進出もあったが、これらは資本の裏づけを必要とする近代漁業の為、沿岸の零細漁民は出稼漁業として鮮海進出を選んだのである。一方、政府も国防強化の立場から特別にこれを保護、奨励し、各県、水産団体にその対策を立てさせていた。

さらに明治42年(1909年)の日韓合併で、従来の手続、制限が緩和され、鮮海通漁熱は一層高まり、鮮海漁業開発史に残る一時代を画するに至ったのである。

水産業の宝庫と言われる通り、鮮海の漁は処理に困るほど豊かで、魚価も安かった。鮮人は、グチ、メンタイ、ニベ、タチなどの下級魚しか好まず、タイ、サワラ、ブリなど内地で喜ばれる上物の魚は顧みられなかったので、邦人漁民は南鮮沿岸で獲れるこれらの高級魚をめざして、利益をあげていたのである。

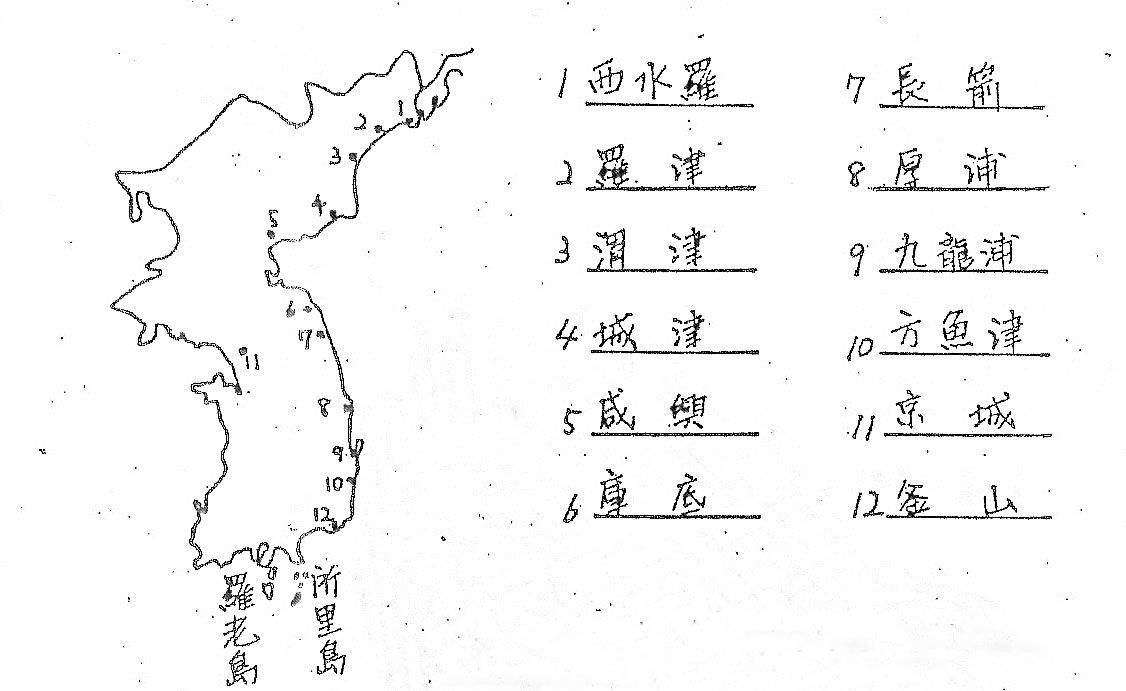

幾次郎が朝鮮進出を思い立ったのは、明治40年(1907年)の春であった。釜山に向かったのが最初で、新生丸は慶尚南道西南のサラン島に急航、そこで出漁中の内地船からハモを買い入れて生簀で魚を大阪へ運搬した。これは林兼商店がはの旗を朝鮮漁場にひるがえした第一歩である。新生丸の登場に刺激を受けて、運搬業者の鮮海漁場進出は盛んとなり、讃岐の商人が内地で曳船としていた「小富士丸」という140tあまりの蒸気船を仕立ててきたのをはじめ、有漁組、小田組、山上組などの大小漁業者、運搬業者による機船、蒸気船の進出が始まった。特に発動機船は経済的で操縦がたやすいなどの利点から、その進出がめざましく、明治40年には発動機運搬船は新生丸以下6隻だったものが、44年には19隻となり、大正8年(1919年)頃には、50~60t級、時速10浬のものも現われ、300隻を越える程になった。これらの活動で朝鮮の魚価は高騰し、従来、漁獲物の処理に悩んでいた通漁者も救われ、林兼も着々業績をあげ、その仕込漁船は明治42年頃には200~300隻、大正4・5年(1915年)頃には1,000隻を越えたのである。林兼は、はじめその根拠地をサラン島に置いたが、のち羅老島に移り、春漁期は南鮮多島海の漁場、秋漁期は東岸方魚津を根拠とし、幾次郎の指揮のもとに昼夜をわかたぬ活動を続けていた。新生丸の活躍は、やがて南鮮から東海岸へと範囲を拡げ、方魚津、九竜浦、二加里、江口方面まで進出する様になった(第4図)。

第4図 大洋漁業主要出買基地(『大洋漁業80年史』昭和35年)

大正2年(1913年)には、朝鮮から京阪神市場へ直接輸送するだけでは不十分となり、下関竹崎町に本拠を置き、この西日本陸運輸交通の中心地から、搬入した魚を全国にばらま175く体制を整えるに至ったのである。これは、幾次郎を中心とした同属経営で、外部からの資本の参加に頼らず、今日の大洋漁業の敷石となっている。

これらの事業拡張と併行して林兼は、明治42年(1909年)にはすでに新生丸一隻では間に合わなくなったので、第2新生丸を建造していた。これは、エンジンを最初の電気着火から焼玉有水式軽油機関に改良し、船体も船尾を西洋型、胴中を和船型に改良したもので「明石型」と呼ばれ、農林省制定の標準型に採用されたものである。さらに明治末期には、機関を無水軽油に改良、大正元年(1912年)第2、第3の新生丸に取付けたほか、60馬力の第5新生丸、80馬力の海洋丸まで建造し、運搬船の強化をはかった。また、大正4年(1915年)には、第11、第12、第13、第23新生丸を相いついで建造し、林兼はやがて20余隻の運搬船を持って、鮮海漁場にはなやかな新生丸時代をくり拡げていった。

鮮魚仲買運搬業は、一般に水物と言われる漁業の中で、比較的に危険率の少ない割の良い仕事と見られていた。しかし、これも事業が拡大してくると、仕込みをしてやらねばならぬ漁船、漁場の数が多くなり、割が良いとばかりはいえないのである。それは、仕込み資金の回収の良い豊漁の年はともかく、不漁年になれば資金の回収はおろか、燃料、食料、漁業者の小遣銭まで負い貸しせねばならないからである。その次の漁期でその赤字を償却できれば良いが、漁業者の中には他の運搬業者と契約してしまう者もあり、損害を蒙るのは仕込主の運搬仲買業者ばかりという事もしばしばであった。

この様な事に対して常々不満を抱いていた幾次郎は、同じ危険を負担するのなら、自分で漁業を経営して、運搬業に直結した方が安全だと考え始めた。折から大正3年(1914年)7月に第一次世界大戦が勃発し、戦争の余波で日本の産業経済は今までにない戦時景気となり、水物として敬遠されていた漁業会への企業投資も始まった。このような世界状勢を背景として、幾次郎は漁業直営を進めていったのである。