旧五鉄の敷設工事の際に、かなりの遺物が出ました。そのため、戦前から、この付近一帯、広い範囲が遺跡地であることは予想されていました。

第一次調査は、昭和四十三(一九六八)年に行われました。それから六十二年までの間に、八次にわたる調査が行われ、多摩川流域にある勝坂式期のものとしては、代表的な貴重な遺跡であることが明らかになりました。

発見された遺構は、竪穴住居跡が十八軒、集石遺構が十六基。他に、平安時代の竪穴住居が二軒と、ピットなどでした。

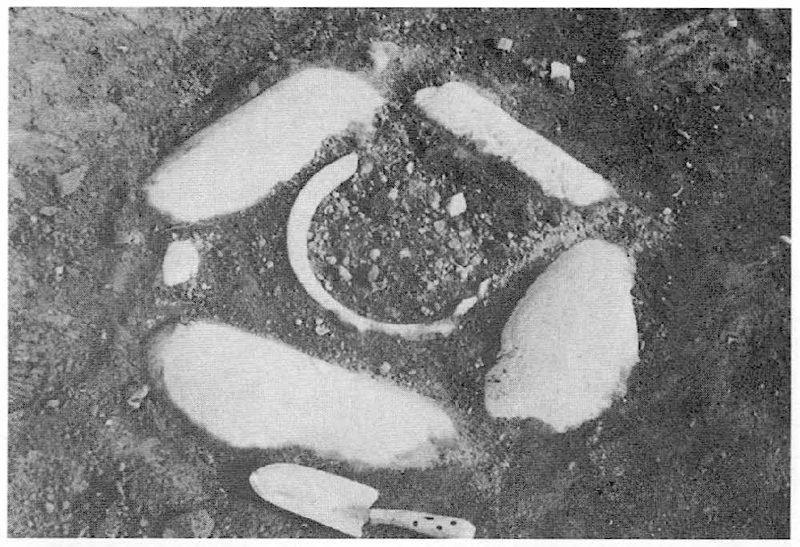

発掘された住居跡は、直径が五~六メートルの、ほぼ円形のものでした。それぞれ、炉(ろ)を持っていましたが、石で囲ったもの、甕を埋(う)めたものや、炉を二つ持ったものもありました。

1.甕を埋めた石囲い炉

2.炉に埋め込まれていた土器

二つの立石を持った配石遺構も発見されました。他に出土した土偶や、蛇の装飾、顔面把手や大型浅鉢などは、信仰や祭祀に関係のある遺物と考えられます。自然と向き合って生きていた当時の人々にとっては、自分たちの力ではどうしようもないものを、みんな、恐れ尊んだのでしょう。

土器は、造形的に優れた、さまざまの形のものが多量に出土しています。

勝坂式が多いのですが、出る地点によって、様相が違っています。しかし広い地域なので、全面的な調査ができません。勝坂式期での、時期的推移については、まだはっきりと言えません。

林ノ上遺跡や上川原遺跡は、縄文早期のものです。

このページの西上遺跡や、続いて説明する龍津寺東・広福寺台などの遺跡は、縄文中期・後期のものです。

縄文中期は、関東から中部にかけて、縄文文化が最も発達した時期のものです。そして土器では、豪華な隆線文で飾られた勝坂式が、その代表です。

3.環のようなとっ手をもつ土器

4.イノシシと思われる動物の装飾が口縁につけられた土器

縄文中期のもう一つの特徴は、土掘り用に打製石斧が多く使われたことです。

西上遺跡から出た石器も、九割が打製石斧でした。他に、石皿や石匙なども出ましたが、狩猟用の石鏃は多くありませんでした。

5.石器 右は石皿と磨石

左上は石さじ(ナイフ状石器)

左下は土掘り用の打製石斧

6.いろいろな形の土器

このことから、木の実や山いもなどを採取し、近くのわき水であく抜(ぬ)きして食べていたと考えられます。