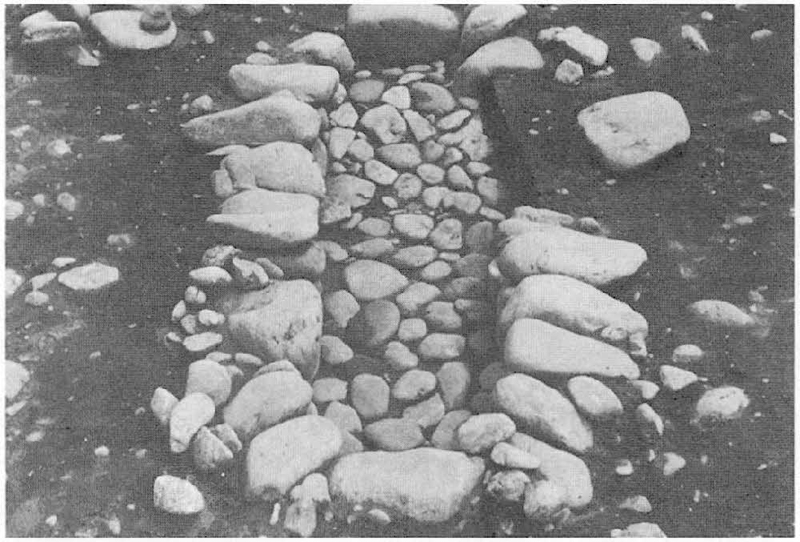

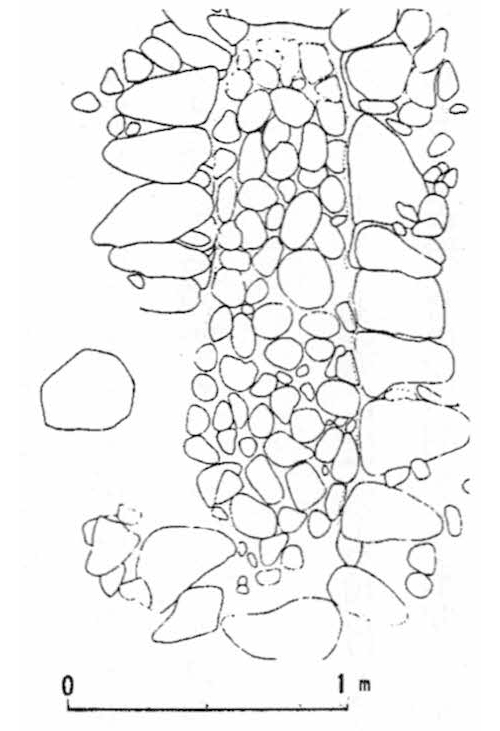

内側の長径が二メートル十センチ、幅が四十~六十センチの超小型の古墳ですが、河原石を積み上げた造り方や構造は、浄土古墳と同様、終末期古墳の特徴をよく備えていました。

ただ、浄土古墳とちがって、床全体に、玉石が敷(し)きつめられています。石室というより石棺と呼んだ方がよく、他にあまり例のないものです。

1,経塚下古墳の石室

2,右、実測図

竪穴式ですが、残っていた積石は、二~三段です。さらに数段あったと考えると、上部は、地表面より上に出ていたと思われます。その場合は当然、その上に土が盛られていたと考えられます。しかし、今のところ、証明はできません。

副葬品として、六本の鉄鏃と刀子などが、側壁近くから発見されました。

鉄鏃は、長さ十センチ前後で、五角形をしています。茎は、断面が方形で、一部に、竹と思われる植物質のものの付着が認められました。刀子は、先の方が欠けていました。

五角形の鉄鏃は、七世紀後半のものとされています。このことからも、七世紀後半の古墳と推定されます。

超小型の理由は、葬られた人の社会的地位ゆえか、子どもだったからかなど考えられますが、今後の研究が待たれます。この古墳は道路建設のため破壊される運命にあったので、浄土遺跡公園内に移築し、保存されています。