子どもは、家の重要な労働力であり、子どもの労働に頼らなくては生活していけない家が大部分でした。

男の子は農業の手伝い、女の子は家事労働の担い手として欠かすことができない存在でした。従って、家事や農作業の忙しいときには学校を休むことが多くありました。特に、田植えや稲刈り、麦刈りなどの農繁期には、学校が休みになり、この農繁期の休みは、昭和二十年代まで続いた地域がありました。また、卒業まで就学することができず、一応の読み書きができるようになると、奉公に出され、働く子どももいました。

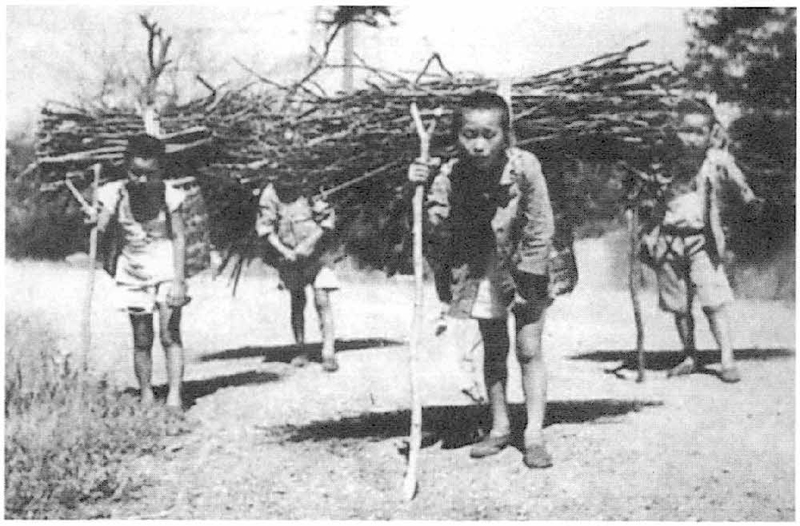

このころの家庭燃料は、主に炭とまきでした。冬になると、どこの家庭でも軒先などにまきを積み上げました。子どもたちも、山で柴をとってきたり、河原の流木を拾い集めたりして、燃料集めの手伝いをしました。

薪を背負うこどもの写真(榎本良三氏所蔵)

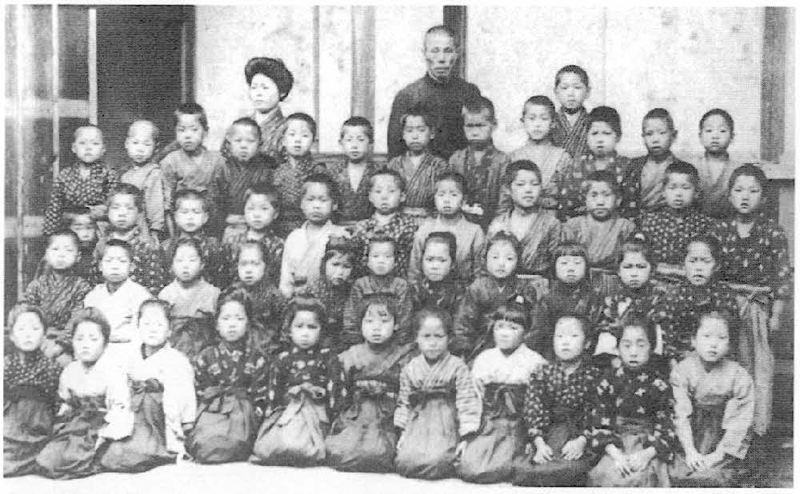

明治三十三(一九〇〇)年の小学校令改正により、それまで家庭に負担をかけていた授業料が免除になりました。

多くの子どもたちは学校へ行って勉強ができるようになりました。女子の就学率も男子と同じようになりました。

正座で記念撮影(明治末期) 拝島尋常高等小学校(現拝島第一小学校)

立川・昭島の100年/郷土出版社より