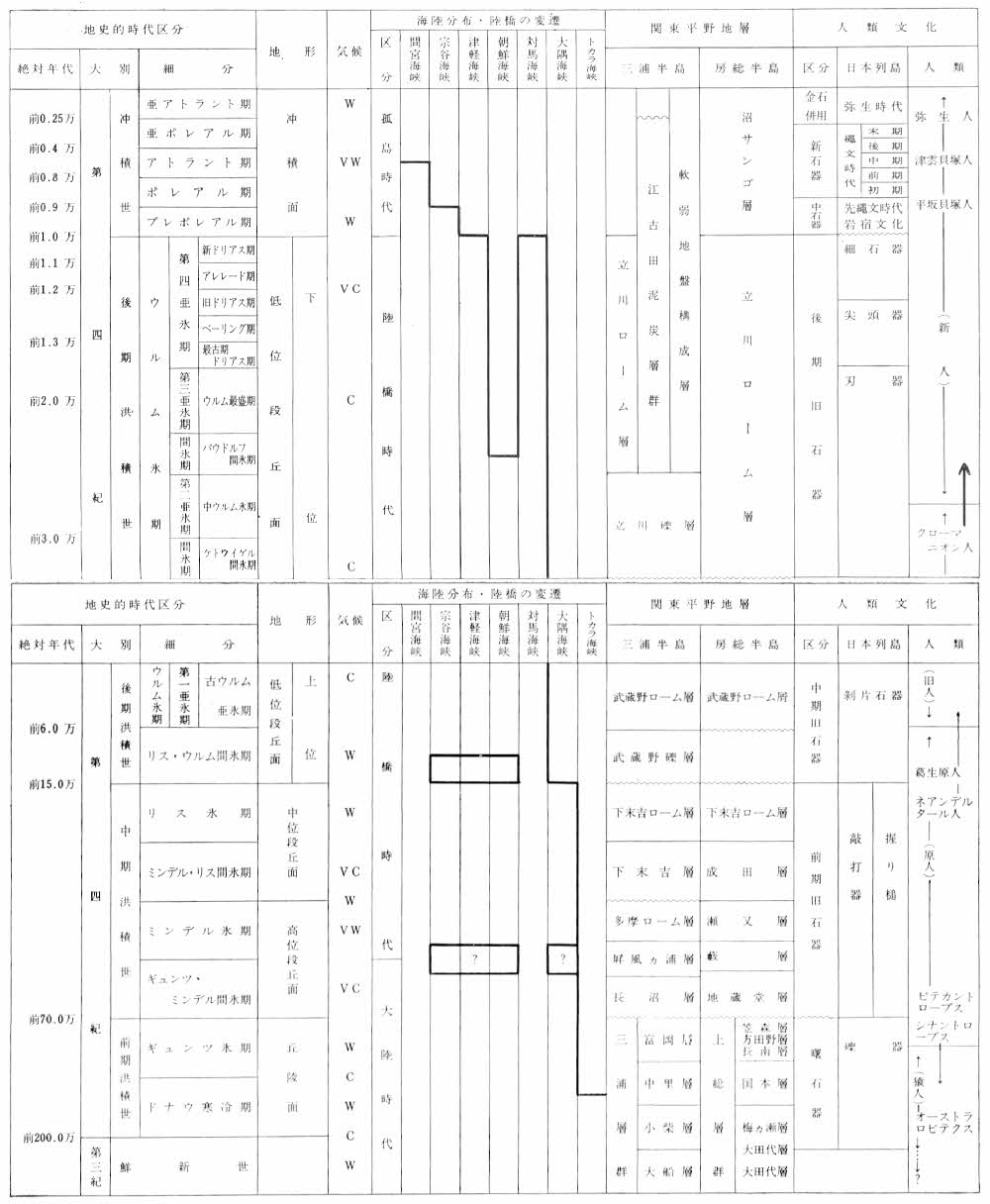

第四紀洪積世は氷河時代であり、人類の始原時代に入る。洪積世は約二百万年以前にはじまるし、つづく冲積世は約一万年以前にはじまると考えられている。そして地史学上の編年では洪積世を前期・中期・後期の三期に分けているが、洪積世の前期は先氷河時代、中・後期は氷河時代とされ、それに対して冲積世は後氷期と称されている。前期は気候温暖であった第三紀鮮新世のあとをうけて、急激に気候が寒冷化してきた。この気候の激変に伴なって海水面の運動が活発になり、生物相でも第三紀のものが残存し、次第に第四紀的なものに変ってくる時代である。中期以降の氷河時代に入ると、先氷河時代のギュンツ氷期につづいて、典型的な氷期であるミンデル氷期・リス氷期更に後期のウルム氷期がつづき、各氷期の間に、ギュンツ-ミンデル間氷期・ミンデル-リス間氷期、リス-ウルム間氷期がはさまれる。洪積世における日本でも氷河時代には、氷河として、北海道の日高山脈、中部地方の日本アルプスの一部に、山岳氷河のあとをとどめている。日本列島の周縁の海でも氷河期に低下し、間氷期に上昇をみる海水面の移動の影響は顕著であって、段丘地形の形成などにその影響の痕跡が示されている。そして最後のウルム氷河期の後に、気候が漸次温暖化して海水面は上昇しはじめ、後氷期と呼ばれる冲積世に入ると、日本は完全に大陸から遮断されてしまう。現在の日本列島は、冲積世に入って完成された。

第四紀はそのはじめに、すでに一七五万年前と推定されている猿人、オーストラロピテクス Australophitecus が南アフリカのオルドワイ渓谷のヴィラフランカ化石動物群包含層の第一層から発見されて、人類の時代に入ったことが実証された。そして古くから知られた、人類の始原を物語るジャワのピテカントロープス Pithecanthropus や、中国の北京郊外周口店で発見されたシナントロープス Sinanthoropus などの原人の段階を経て、ヨーロッパのネアンデルタール人 Neanderthalensis などの旧人、日本列島でも栃木県葛生町で発見された最初の、そして現在まで知られている最古の化石人類としての葛生人は、ヨーロッパのネアンデルタール型人類のアジアにおける一変種ではないかと考えられている。更にクローマニオン人 Cro-Magnon を経て旧人から新人へと移行していく、おぼろげな人類進化の発展図式は、この第四紀の洪積世の全期間を通して点描されている。考古学的に言えば洪積世は人類の始原状態の文化である曙石器時代についで、旧石器時代であり、次の冲積世になって、中石器時代から新石器時代へ、そして金石併用期を経て、青銅器時代、鉄器時代へと、人類文化の顕著な発展がもたらされたのである。

ここでは武蔵野台地の構造を考える上に特に関連のある中期及び後期洪積世-氷河時代-について述べよう。ギュンツ・ミンデル・リス・ウルムの氷河期のうち、リス氷河期までを中期洪積世とし、リス・ウルム間氷期以後を後期洪積世と区分される。中期洪積世には、前期洪積世の場合のように南方との陸路が断たれ、生物は陸伝いに南方から渡来することができなくなったので、北方種が渡来するようになる。しかし大陸と連絡ができたのは、現在の海峡が陸橋となっていたためで、この現象は後期洪積世のウルム氷河期の極盛期(約二万年以前)までつづき、それ以後は気候の温暖化にともなう海水面の上昇により、また地殻運動によって、次第に日本列島が大陸から海によって切り離されて生物の移動は不可能になり、寒冷地の生物は退路を失って、絶滅し、あるいは日本列島の寒冷な高山地帯に逃避して、現在はそれらの地点に孤立した遺存種となって余命を保っている。高山に生棲するライチョウ・カモシカはその例である。したがってこの原則は、日本における旧石器時代人や、その文化についても適用される。日本の旧石器時代後期、もしくはそれにつづく冲積世初頭の中石器時代人や、片刃の握り槌あるいは細石器などが、中国北部や、シベリア・アリューシャン方面のそれらと酷似しているのは、北方からの移動・伝播とみることが可能であり、そのことはまた地質構造の説明とも一致してくる。

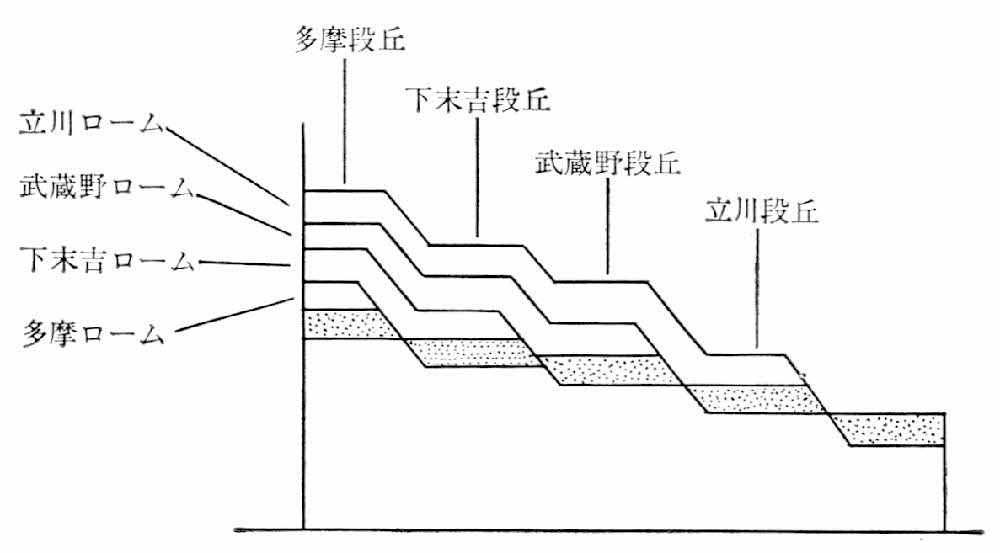

これら旧石器時代人もしくは中石器時代人の生活面は、当時の冲積低地面すなわち波蝕台や河床面であったが、そこは今日では段丘面として見られる。関東地方は実に日本における段丘を知る上での模式的な地域である。そこでは中期洪積世に多摩段丘面・下末吉段丘面、後期洪積世に武蔵野段丘面・立川段丘面と都合四つの段丘面が形成されたのであった。これら四つの段丘はそれぞれ平均して六〇メートル・四〇メートル・二〇メートル・一〇メートルの比高をもっている。

関東ローム層と段丘との関係の図式

これらの段丘面は一般にローム層におおわれている。ローム層とは火山灰が降下堆積して、粘土化した赤褐色の地層である。したがって火山灰を噴出降下させた火山の活動を反映するもので、降下に際しては主に偏西風にのるため、火山の東方に流されて堆積する。これらのローム層は、火山灰の堆積年代-したがって起因火山の活動の時期によって、粘土化の進行過程が異なり、また堆積環境の相異や、噴出物の組成によって質が異るので、ローム層の細分と対比とによる段丘面の比較に役立てられる。

洪積世にあっては、火山活動は全期間を通じて活発であったが、特に前期洪積世では噴出の中心が定まっていず、活動の初期では海成層や湖成層と堆積しているが、中期洪積世の活動では、噴出の中心をもつ旧期火山群が湖沼性の堆積環境の中で移動しはじめた。中期の末期には多くの古カルデラが形成された。この期に活動した古箱根火山はグレンコー型のカルデラである。この期の最末期において古箱根火山は内輪山を噴出した。そしてこの古箱根火山や古八ケ岳が相前後して活発な噴火活動をした時に、噴出した火山灰が東に流れて堆積したのが、多摩ローム層及び下末吉ローム層であったが、このローム層は加水ハロイサイト不規則混合層 hydrated halloysite, ないしハロイサイト加水ハロイサイト不規則混合層 mixed layer 鉱物を含み、アロフェン allophane を含まないことが特徴である。

後期洪積世、特にウルム氷河期は火山活動が激化し、多量の降下軽石や、軽石流、熔結凝灰岩を噴出して、山麓に火山砕層岩台地を形成、噴火口附近には陥没によるカルデラを形成し、更にカルデラの中心部や、カルデラ壁に中央火口丘を噴出するという活発な火山活動で特徴ずけられる。古富士火山や、箱根火山も再びこの期に活動をおこしたが、これらの火山の噴出火山灰は南関東地域の段丘面をおおいつくして、武蔵野ローム層と立川ローム層を形成しているのである。武蔵野ローム層の粘土鉱物は、アロフェンと結晶度の低い加水ハロイサイトで構成されており、立川ローム層は、火山ガラスが風化をうけた時に、その初期段階でできる非晶質のアロフェンを含むだけであることを特徴とする。

これら四つの段丘面を中心として、われわれの当面の課題である、武蔵野台地の構造について述べよう。これらの四つの段丘面が構成されるのは、約七〇万年から一五万年までの中期洪積世と、約一五万年前から一万年までの後期洪積世との時期である。すなわち、

という関係が認められる。そこで各段丘面に分けて記述を進めることにする。