(一)最も古い時期-新石器時代に、東国は日本列島の文化の中心地帯で、独自の繩文文化を展開した。漁撈・狩猟・耨耕生活を営む繩文人は、東国での最初の武蔵野開拓者であった。

縄文式土器(西上遺跡出土)

直刀(広福寺台遺跡より出土。広福寺所蔵)

(二)弥生時代になると、文化の中心が西日本に移り、東国は伝統文化の余燼をくすぶらせ、海岸地帯には新しい弥生文化が海の道を通って伝播し、南関東にまず弥生文化が受容されて、それから徐々に北関東に波及するが、その急速な普及はみられないまま、農耕への転換は比較的遅速的であり、漁撈や狩猟が主体となっていたように思われる。

(三)こうした生活様式の伝統と、武蔵野台地をも含めた関東平野という自然景観の特徴によって、勇悍とか質実剛健という特有の東国人の資質が、歴史的に形成された。それが、後に防人として、あるいは武士の発生の温床として、東国人が日本史上に大きな役割を果たすにいたる原因を構成している。

(四)東国が再び日本史上に姿を現わすのは五世紀以降である。それは五世紀の倭政権の東進政策が、継続的に強行され、農耕文化の浸透が著しくなかった東国を開拓する目的ですすめられた倭政権の征服意欲が、東国を勢力圏に統合しようとする運動によるものである。五世紀にはじまる運動は、その世紀の末に伊豆・相模・上総・下総・安房にまず勢力を浸透させ、六世紀になって南武蔵が大倭政権の屯倉に編入されるに至り、やがてそれを基盤とした大倭政権は、北関東の毛野国を統合することに成功して、七世紀を迎える前に東国は殆ど大倭政権の勢力圏に統合されたのである。律令制施行の直前において大倭政権に服属編入された東国に、律令政権はまずその中心地域である畿内と共に、新開地であるこの地域を対象として強力に新綱領の実施を試みた。すなわち相模・武蔵・上総・下総・常陸・上野・下野・陸奥の諸国には、大化元(六四五)年八月早くも国司を任命しているが、地方行政機構の、東国での成果を重視していたことがわかる。指示された施行方針によって東国に派遣された国司は、翌二年三月に帰京したので、その論功行賞があり、八人中六人はよく任務を遂行したとして賞された。しかし二人は違犯行為があったとして譴責されている。しかも東国へ派遣された朝集使(国郡の官人の考文及び雑公文を中央政府に進上する使)からは、任国における各国司の施政状況を具に報告され、それによって先に賞された六人の中の三人の国司が、なお権限に背いた行為のあったことを指摘され、追譴責されている。このように律令政府は新附の地としての東国の支配に、殊更に関心をよせていたことが明らかである。国司の任命は、直ちにその政庁を定めることも必要とするが、武蔵国では、多摩川沿いの武蔵野台地の末端に国庁がおかれた。現在の府中市の大国魂神社附近と推定されているが、そこは武蔵国でも最も早くから大倭政権の直轄領に編入されていた多磨郡の地域の内である。そして爾来律令時代全般を通じて武蔵国庁はこの地に固定し、武蔵国の中心をなしてきたのである。

(五)国庁が定まり、国分寺の建立が命ぜられると、国庁の北方の地に武蔵国分寺が建てられた(現在の国分寺市)。多磨郡は武蔵国において、名実共に政治・経済・文化の中心地となり、ここを中心として武蔵国は開拓がすすめられたけれども、当時はなお交通路線に沿った点と線の開拓であり、その他は広大な森林・原野の空閑地-武蔵野が無限に広がる地域であった。そこで律令政府は、武蔵野の開発に努力し、一方ではこの草原・丘腹を利用して馬の放牧地として武蔵の官牧を設け、良馬の貢納を命じた。また広大な原野の開発のため、新羅からの帰化集団を新羅郡(新座郡)に安置し、高句麗からの帰化集団を高麗郡に安置するなど、多くの移住民を集団的に分置し、一郡にあたる広大な地域を与えて定住させると共に、それらの集団労働力に依存しながら未開の武蔵野の開拓にあたらせる政策をとった。律令政府がこのように東国開拓に重点をおく政策を遂行する一つの原因は、やがて東国を前進基地として、東北地方の蝦夷地服属の政策を推進させる目的があったからでもある。

(六)蝦夷地服属のための陸路進攻作戦の前進基地としての東国、防人庸兵の兵力基地としての東国、また良馬貢納の放牧地としての東国、帰化集団分置と開拓、このような軍事目的をはじめとする律令政府の多くの重要な目的から、東国はその自然地誌的条件、並びにその歴史的特質によって中央政府より重要視されていたのであったが、中央政府の律令制の弛緩と、班田制から初期荘園制への推移、すなわち公地公民制が崩れ、大土地私有形態への移行は、東国のこのような諸条件から、班田制の崩壊を早め、そこにいわゆる在地豪族の発生を誘発し、東国は新興階級の武士団結成の温床となる可能性を充分内在していた。

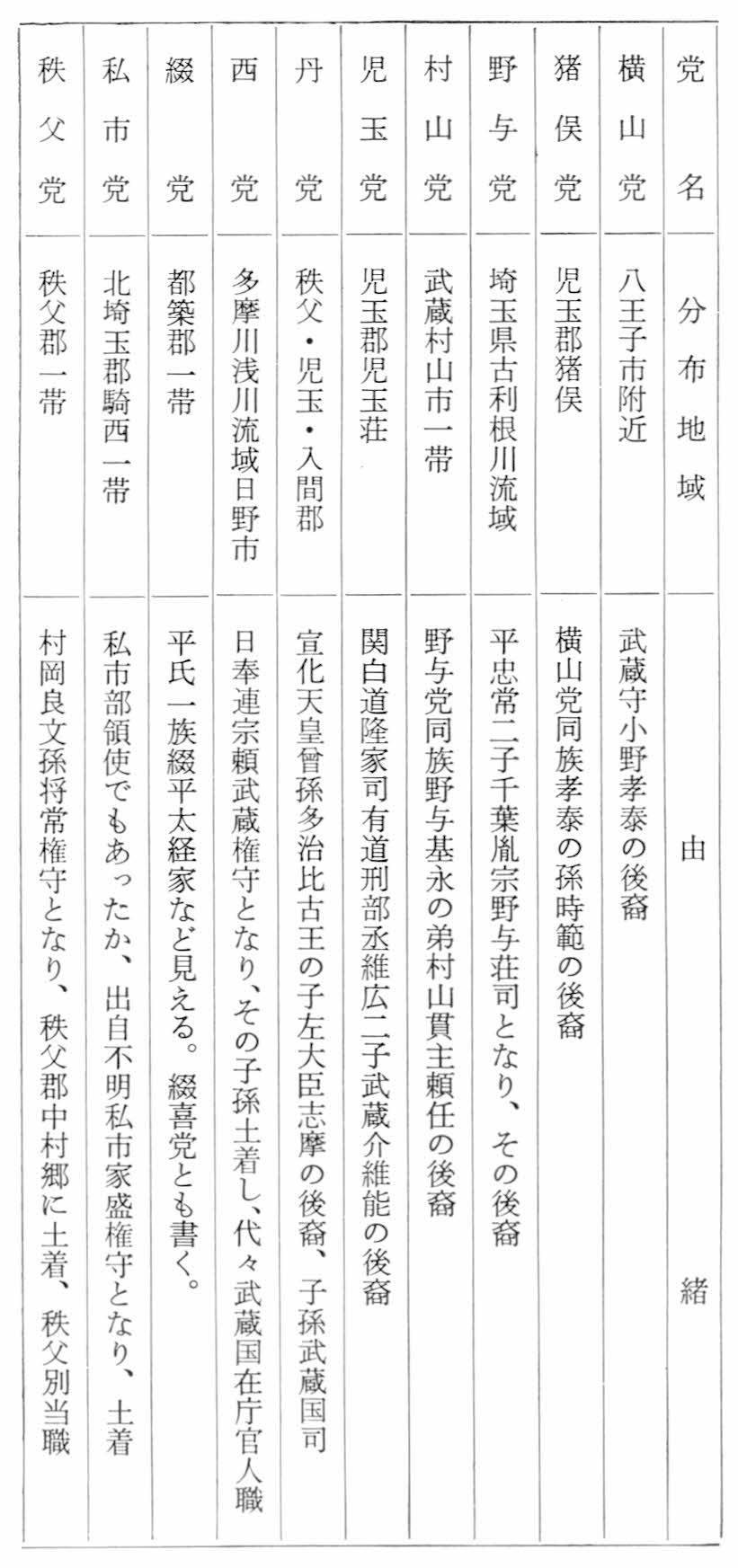

(七)律令政治が変質して摂関政治が都で行なわれるようになる頃、全国的に荘園制は発達する。その過程で東国、特に武蔵国には、中央から派遣されてきた藤原氏以外の中・小の地廻り貴族層の者達が、国司の任期がすぎても都にもどらず、そのまま在地豪族との姻戚其他の関係を結んで土着するようになったり、在地豪族として大きな勢力を占める者が、漸次土地・人民を収奪していわゆる武士団を形成した。世に言う武蔵七党がそれである。官牧から私牧に転じた牧場、荘園を基盤として成立した武士団を、武蔵国内に限ってみると、武蔵七党と言われる他に三党があり、その七党をどの党とするかは諸説分れて決定し難いが、その十党を列挙すると、

この表で明らかなように、武蔵十党の武士団は、いずれも国司の子孫を称するか、国司と関係のある地位をもつ系譜をもっており、豊かな荘園の開墾による経済力、あるいは牧の牧監・別当としての管掌を基盤として、強力な武士団を形成し、荒莫たる武蔵野をバックとして活躍し、その勢力を伸展させていた。

(八)これら武士団のうち、野与党や村山党は、桓武平氏系武士団であるが、これらの平氏系武士団は、東国における平将門の乱において戦功を立てた村岡忠頼が、武蔵押領使兼陸奥守となり、更にその子将常が武蔵権守となった後土着して、東国における桓武平氏の基盤をつくったのである。それに対し、東国を根拠地とする清和源氏と東国との関係は、六孫王経基が天慶の頃に武蔵介となって下向し、後武蔵守となり、更にその子源満仲がその職を世襲し、満仲の子頼信が東国武士の棟梁となってからのことである。特に頼信の子頼義が、秩父・畠山・横山・猪俣などの武士団を統率して、前九年の役に勝利を占め、その子八幡太郎義家が後三年の役に東国武士団を率いて武名を轟かせた時以来、東国の武士団はその出身の如何にかかわりなく、源氏の棟梁との間に封建的な主従関係を深化させると共に、一方では都への進出の緒口を開いた。このことはやがて来るべき新時代の武家政権樹立へつながる端緒をなす重要な動向であった。

(九)摂関政治の頽廃と、地方行政の紊乱に乗じて、実力のない貴族に代って、都においても地方にあっても、時代の政権にくいこんできた武士の抬頭は、西国を基盤とする船の平家と、東国を基盤とする馬の源氏との、武家内部の抗争という形をとりながら、また院政という変則的政治を互いに利用しながら、ついにはじめての武家政権としての平清盛の公卿政治が確立した。その後、一時退潮であった源氏が平氏の独断専横に反撥した院・公家・寺社の勢力をうまく利用して、勢力をもりかえし、東国から立上った源頼朝が平家を滅亡させ、天下を平定して、征夷大将軍となって相模国の鎌倉に本拠を置いて武家政治を創めた。頼朝は鎌倉に幕府を開き、将軍頼朝は「鎌倉の主」-「鎌倉殿」と呼ばれ、主従関係を求めた全国の武士を支配する権限をあたえられた。ここで日本の統治権は二分され、律令制による天皇の支配する公家社会と、武家法制による頼朝配下の御家人を支配する武家社会との対立関係を生じたが、武家政治の中心は東国に移り、源氏三代のあと、北条氏が幕府の執権職をもって、名前だけの将軍-藤原将軍や宮(親皇)将軍を擁しながら幕府の支配権を維持した。東国はここで漸く弥生時代以後千四百年を経て、日本の政治・文化の中心的座をとりもどすに至った。

(一〇)鎌倉が政治・文化の中心となると、東国は勢い鎌倉を扇の要として、放射状に走る南北の交通路で結ばれ、経済・文物の交流は鎌倉を中心に行なわれ、武家文化の浸透によって、東国の文化的レベルも向上した。特に武蔵国は鎌倉府防衛の軍事的配慮から、幕府の北方警備の要衝として、多摩川や荒川はその防衛の第一線として重視され、この地域には多くの有力御家人が配備されており、多磨郡の地にはこれら御家人の居館や山城が築かれた。

立河氏支城跡といわれる福厳寺にのこる土塁

(一一)鎌倉幕府が、特に元寇の戦以後急速に衰退し、北条高時の代に滅亡すると、後醍醐天皇の短い親政期を挾んで、世は南北朝の戦乱期に入る。六〇年にわたる南北両朝の抗争は、東国を基盤に立ち上り、鎌倉幕府にならって、源氏の嫡流を称する足利高(尊)氏の支援する北朝と、吉野の公家・寺社を中心とし、宮方武士に支えられる南朝との抗戦がつづいたわけであるが、東国では、南北両勢力に分れて抗争が行なわれたけれども、概して北朝の勢力が強かった。それは武蔵国に多く遺されている、中世の板碑の年号をみても、北朝の年号を使用しているものが多いのをみてもわかる。

(一二)南北朝の戦乱の中で幕府を開いた足利高氏は、時代の趨勢にひきずられて、鎌倉幕府にならって武家政治を執るのに、東国に幕府を開くことができなかったので、京都に幕府をおいた。しかし足利氏も関東に基盤をおく武将であったので、高氏は北条幕府討滅後、武蔵守となり、弟の直義が相模守となっていた。相模・伊豆二国が足利氏の知行国となっていたし、鎌倉には、将軍府がおかれ、高氏・直義は後醍醐天皇の新政権には殆ど介入せず、ひたすら関東における勢力基盤の確立を計画し、軍事戦略上の拠点として重視し、幕府を開いても鎌倉を中心とする東国を独立した特別な行政区として把握した。高氏が建武二(一三三五)年に反乱をおこした時も、鎌倉から出撃をしている。そしてその後に六歳の幼児であった義詮をのこしている。義詮が京都に赴くと、またその弟の一〇歳になった基氏を鎌倉におき、東国に号令するようになった。「鎌倉御所」・「関東公方」と呼ばれる足利氏の支流は、この基氏を初代とし、京都の室町幕府の出先機関として、関東を支配する権限が認められるに至った。これが室町時代における東国支配の特殊な形態であった。

(一三)南北朝合体後も京都の室町に幕府を固定した足利将軍は、東国支配を強化し、その地位の安定を計った。京と鎌倉は表面的には平穏であったが、内部的には京都の将軍と、東国の鎌倉府の公方政治、関東管領・国一揆の間の関係は、次第に相互不信を惹起して、関東公方満兼と大内義弘との通謀による室町幕府打倒の陰謀、持氏の不満に対する室町幕府の北関東の豪族を糺合した京都御扶持衆の結成による持氏牽制策、そして全関東を動乱にまきこんだ上杉褝秀の乱にみる、関東管領職をめぐる内訌、それが持氏をめぐる幕府転覆の大陰謀につながっていることが乱の平定後も緒を引いて、永享の乱へと発展する。永享の乱は関東公方持氏の敗北と、鎌倉での自殺によって簡単に片附いたが、関東はここで平和を回復したわけではなく、関東の豪族一揆の思惑が錯綜して、むしろ戦乱の泥沼へと突入していった。関東公方の滅亡と、その事後処理に伴なう結城合戦のような争乱がおこるのは、当時の室町幕府が、守護大名の寄合世帯のような構造の上に成立った弱体な幕府であり、その東国支配権も確定していずに、地方統制力を失なっていたため、特に関東のような武士発祥のゆかり深い地域は、中央政局とは余り関係がなく、各豪族間や、一族同志間の実力による勢力抗争がくり返されていたためにほかならない。室町幕府の統制力の無力もさることながら、東国の実権を握っていた関東管領にも、東国を実力で完全に押える力がなかった。そこで新公方足利成氏を擁立しても、東国の治安はおさまらず、管領上杉との抗争から分裂して、関東公方は古河公方と、堀越公方とに分れ、両者は利根川をはさんで互いに抗争する長期戦に入った。爾来関東地方は諸豪族の対立抗争と、戦乱の連続する乱世に入り、混沌とした世相を呈するが、北条早雲の出現は、こうした乱世を経過していた東国の歴史を大きく変貌させたのである。

(一四)北条早雲の出自は不明である。駿河の守護大名今川義忠に属し、興国寺城主となったが、堀越公方足利政知の子茶々丸を殺して伊豆韮山に移り、小田原の大森藤頼を追放して、小田原城に入り、そこを本拠として、相模の豪族三浦義同を滅して相模一国を平定し、関東制覇の足掛りを築いた戦国大名である。早雲はその卓抜な戦略と、時代を洞察する政治力で、相模・武蔵一円を支配する後北条氏の戦国大名としての基盤を確立することに成功した。氏綱・氏康・氏政・氏直とつづいて、漸次その領国支配を強化し、氏康の子と氏照が大石定久の養子となって滝山城に移り、小田原の支城として支配権を確立した頃である。後北条氏の出現によって戦乱の巷と化した東国の乱世は、漸く終止符を打ちはじめる段階に入ったのであるが、東国においてこの後北条氏の一円支配体制が独自におしすすめられていた頃、畿内やその周縁地域では、戦国大名達の全国制覇をめざす、激しい、大規模な抗争が繰返され、織田信長が将軍足利義昭を追放して、室町幕府は消滅し、二三八年にわたった命脈を絶った。その信長も全国制覇を目指す途上で、幕僚の一大名明智光秀のため本能寺で倒され、光秀はまた信長の家臣羽柴秀吉に亡ぼされ、有為転変とどまる所を知らない状態であったが、次第に戦国大名達を抑え、信長の遺志をついで天下統一の気運をたかめてきた羽柴筑前守秀吉は、天正一五(一五八七)年の島津征伐によって西国を統一した。彼はその余勢をかって、余す所の関東以北を征服し、文字通り全国統一を実現するべく、天正一八(一五九〇)年後北条討伐軍を関東にさしむけてきたのである。そして秀吉は天正一八年七月五日小田原城を攻略して全国支配を完成させ、漸く戦国の乱世に一応のピリオドを打ったのであった。小田原落城により北条氏によって支配されてきた東国では、小田原攻囲軍の前田・浅野・木村の諸将が、関東征服地の寺社や郷村の保護に当り、土豪達に対しては従前通りの地位や権利を認めると共に、後北条氏による東国支配が終ったことを宣言し、秀吉という新しい支配者に忠誠を尽すべきことを求めた。しかしこれは占領後の一時的行政であり、まもなく占領軍が引きあげると、秀吉は徳川家康を国替えして関東八州の領主として移封し、かくして天正一八年八月家康は秀吉の命をうけて江戸城に入った。これが徳川家康の「関東御討入」である。家康の江戸入府は、関東一円が一人の大名の支配下に入り、統一支配されることを意味し、後北条氏によって、広域の一円支配・領国支配体制の基礎がつくられたのをうけて、家康がそれを完成させつつ、更に中世の分権的封建支配にピリオドを打って、再び関東が日本の中心となる新しい集権的封建支配の時代を打出す基礎が定まったことを意味するのである。

(一五)家康は関東へ入国すると、まず江戸城の周縁には直属の家臣団を配置し、知行支配させ、知行地の農民は彼等を地頭と呼び、その支配に服した。そして江戸から遠隔の要地には腹心の大名を配置して、その地域の支配を委ねた。大名領や地頭領の他に徳川氏の直轄領があり、それを天領と呼び、天領には代官を任命して支配させた。こうして関八州、特に江戸城のある武蔵国は、江戸幕府のもとでお膝元の地として、日本の政治・経済・文化の中心地帯となったのである。江戸時代二六五年間、東国はこうした宿命のもとに、江戸幕府の統制を強くうけて、江戸幕府の権威と施策の盛衰と、その運命を共にせざるを得ない立場におかれてきたのである。特に天領が集中して展開をみせている東国においては、特有な天領支配の形態下に組み入れられていることが、江戸時代を通じての東国の特殊性でもあった。そのはじめ東国の土着の住民、あるいは戦国末期に秀吉や家康によって討滅された、武田や北条後の遺臣達が、敗北によって武士をすてて、東国の農村に土着帰農した者たちの上に、なじみのない他国からの移入者としての、徳川氏の家臣団が、代官として、あるいは地頭として君臨し、支配するに至った。こうした情勢の変動は複雑な問題を内在させたが、家康の新封地への施策が巧妙であったため、余り紛争もなく、泰平の世をむかえることができた。そして農村にくいこんだ地頭達は江戸幕府が発展するにつれて、知行地の農村から引上げて江戸に常住するようになったので、地頭と農村の住民とのつながりは一層稀薄なものになっていった。ただ彼等の関係は、村は江戸の地頭へ年貢を送る役割をもつだけになり、地頭はまた村を年貢を送ってくる所であると考えるだけのものとなって、村内に地頭-領主はいなくなる。関東地方の村は、代官や地頭の支配をうけると共に、また大名達の鷹狩の場として、御鷹場を設定した大名の支配を二重にうける場合があって、住民の負担がそれだけ大きくなることも特徴の一つに算えることができる。そして中世の戦乱がおさまり、江戸幕府の幕藩体制が整うと、住民の生活は一応平静にもどった。農業生産が重要な仕事になると、農民達は耕地の開発に積極的に努め、新田が開かれる。しかし初期の農民による開発は、やがて幕府の財政の膨張と窮乏の問題がもち上ると、幕府が率先して新田開発の政策を打出してくるようになって、武蔵国などでも広い範囲にわたる新田開発が、幕府の推進によっておしすすめられている。特に江戸中期になると、人口百万を算する世界的な大消費都市にふくれあがった江戸をかかえた武蔵国の農村には、その西郊に立地する農村部として、早くから貨幣流通経済が浸透し、商品作物の生産と、消費都市への搬出をする農村への転換がはじまり、そこに米生産の自給自足体制を基盤とする封建経済と貨幣経済とのぶつかり合う矛盾によるアンバランスの発展を生じて、いろいろな問題を内在させてくる。幕府のこうした経済の発展に対処すべき新しい経済政策の貧困が封建社会を混乱させ、いく度もの改革政策がとられたにもかかわらず、つねに経済問題の抜本的な打開策にかけていたために失敗し、やがては開国にともなう先進欧米資本主義経済の侵入によって一層国内の経済的破綻に拍車をかけることになり、それと討幕運動とが相俟って幕府は瓦解したのである。しかし江戸幕府の滅亡後も、官軍によって占拠され、開城した江戸城に勤皇方によって支えられた明治天皇が新たに京都から遷都されるに及んで、江戸は東京と改まり、新日本の首都となったので、関東地方は依然として近代日本の政治・経済・文化の中心として、資本主義時代の日本の機能の核心となって今日に至ったのである。武蔵国の地域が、江戸時代には消費都市江戸の後背地であったのと同様に、近代においては、首都東京の圏内衛星都市群の連立する地域として発達する歴史的な宿命を負っているのである。

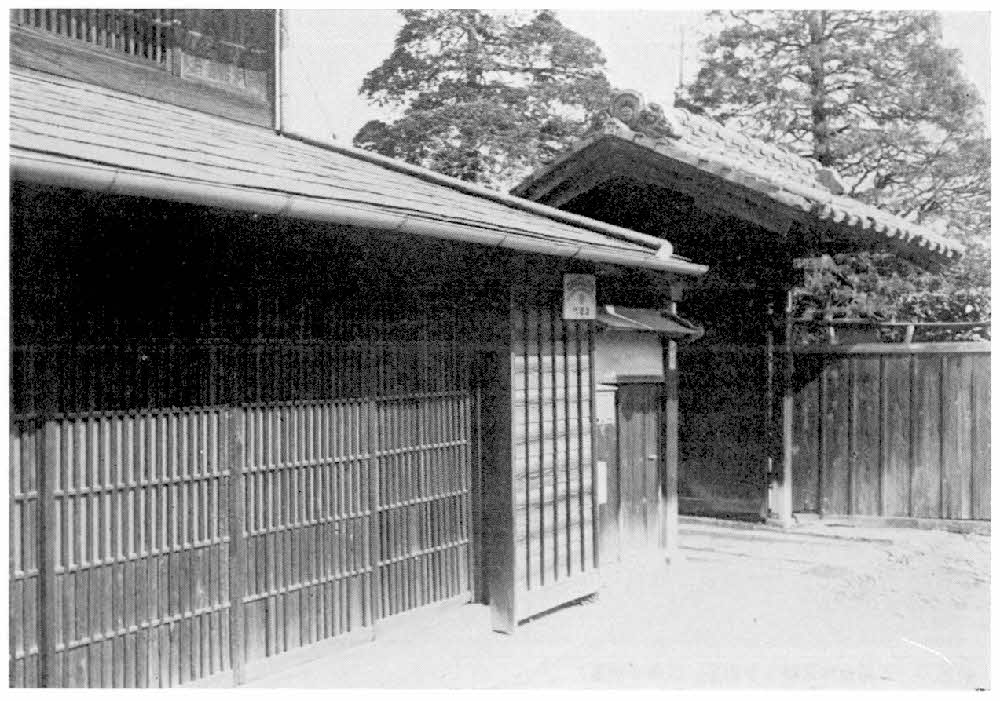

宿場を偲ばせる拝島町の古い民家(和田慎一家)

以上のように東国の歴史の発展のあとを大観すると、東国はつねに日本の歴史の中で、末梢地帯であったわけではなく、最も古い繩文時代の数千年という長期間、そして第一三世紀の鎌倉時代、更に第一七世紀から第二〇世紀にかけての約四〇〇年間の、三度にわたって日本の中心地帯として発展を示してきた歴史を有することが明白である。日本列島における気候の永年変化の上からみると、東国が日本の中心となり、その地域内に政治や経済や文化の中心が移ってくる時は、概していずれも日本列島の気候が寒期に入っている時期であり、暖期には中心が西日本-畿内の地域に存在していたと言うことができるのである。

わが昭島市が武蔵野の一角に立地し、武蔵国多磨郡という、古くから武蔵国の中心地域に位置して、いままた首都圏内の衛星都市群の一つとして発展していることは、まさに東国史のおわされた宿命を共有してきていると言ってよい。東国史のいだく特殊性は、昭島市の歴史の中にも受け入れられていることであろう。東国史の中の昭島市史としての立場で、その歴史のあとを眺めることは、日本の歴史の中に占める昭島市の歴史の意義と、その特質を正しく理解し、明日の昭島市の発展を、正しく導く方途となるであろう。昭島市民にとって、昭島市の歴史を知ることの必要性はここに存する。われわれはいま昭島市史をこうした観点から、それぞれの時代における実態を細かに観察していくことにしたい。昭島市域の個々の事象の羅列ではなく、昭島市の歴史を、東国史全般の中でとらえ、また日本史の中に占める東国史の意義と特質とを考えることで、昭島市の歴史の真義を明らかにすることが、この昭島市史の目的とするところでなければならない。