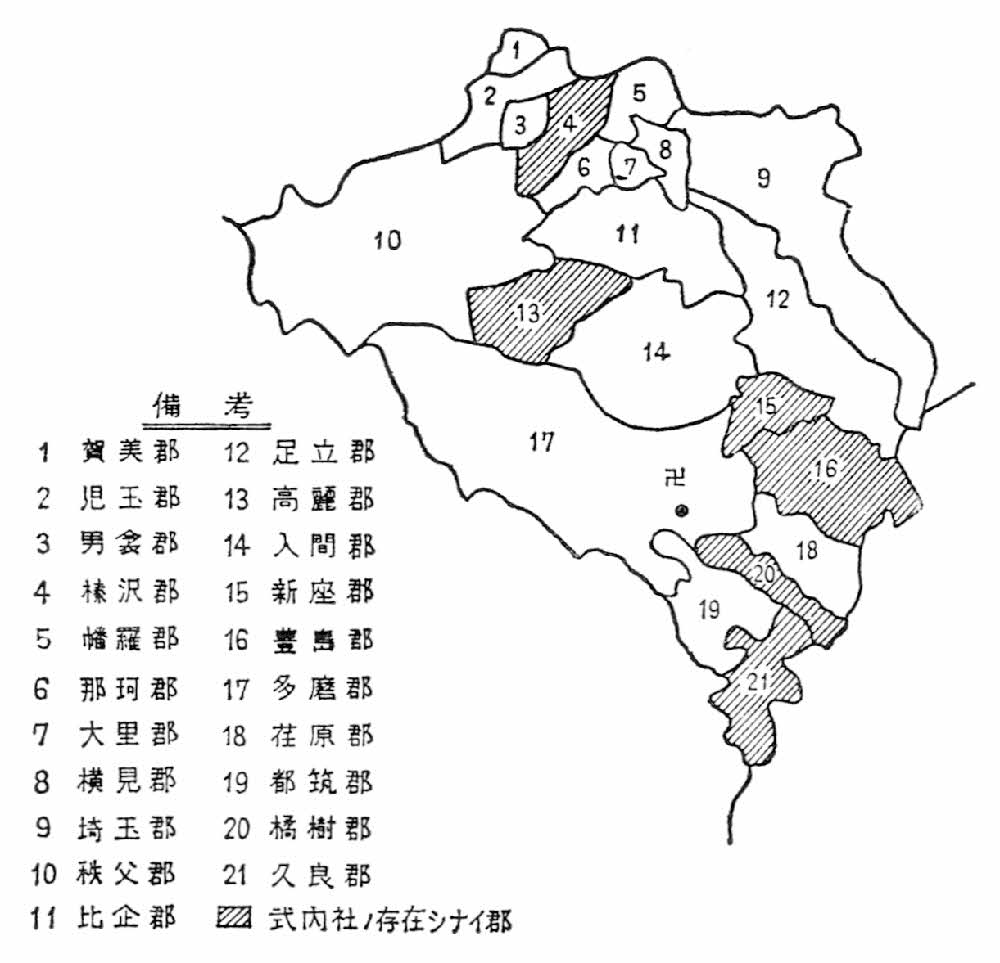

武蔵国郡別式内社分布表

この表に見えない新座・高麗・橘樹・久良(岐)・豊島・榛沢の六郡には式内社は一座も鎮座していない。なぜこの六郡に一座も鎮座をみないのかを考えてみると、およそ次のような理由があげられる。

武蔵国の21郡と式内社の分布図

新座郡というのは、天平宝字二(七五八)年に、新羅からの亡命帰化人を移住させた時にはじめて建置された新郡であり、高麗郡はそれよりも古く、霊亀二(七一六)年に、高句麗よりの帰化人千八百人を移して建置した郡である。この二郡はいずれも奈良時代に新設された郡であり、これらの地域は、いずれもその建郡に至るまで、人跡未踏の空閑地として放置されていた地域であって、無人の地であったから、それ以前の古い神社が鎮座しなかったのが当然である。久良(岐)・橘樹・豊島の三郡は、いずれも東京湾に面した地域であったり、多摩川の川口地帯で、最も新しく開拓された地域であった。そういう地域は五~六世紀というような時期に住民が安定した生活を営むには不向きの地であったため、定住集団もなく、したがって古社が存在しなかったものと思われる。豊島郡も奈良朝以前の古い時代には、台地上の原始林におおわれていた地域で、主要な部分は未開拓地としてのこされていたらしく、その性格は新座郡に似通ったものであったし、同じ状況は北部の榛沢郡にも言えるようである。このような原始林におおわれた台地上の、水利の便に乏しい地帯では、未開拓のまま放置されていた空閑地が多く、したがって人びとの集団生活はいとなまれなかったため、古い由緒のある神社が存在しなかったので、式内社に該当する官社の存在しないのは当然と思われる。

このように武蔵国内で式内社の存在しない六郡は、いずれも奈良時代に至るまで、空閑地として、人間の集団生活が営まれていなかった地域であったことが証明される。このことを逆に言うならば、式内社の存在する一五郡は武蔵国の中で、比較的古くから開拓者集団が入りこんで、定住生活を営んでいた地域であり、したがって式内社の数の多い郡ほど開拓が進んで、人口が集中していた先進地帯であったとみてよいであろう。そしてこれらの式内社はいずれも武蔵国内を流れる三大河川の流域地域に分布していることも、開拓者の定着のありかたを明示している。北武蔵は大体利根川及びその支流の流域が式内社分布の中心で北武蔵の五郡で一六座を占め、中武蔵は利根川と荒川の流域に分れるが、その七郡で一七座を占める。そして南武蔵は専ら多摩川流域で、三郡であるが、一一座を占める。この分布から推すと、まず武蔵国の中で最初に開拓が進んだのは北武蔵であり、そこから南下して、中武蔵の荒川流域において武蔵野の開拓が進展し、そこから更に南下して南武蔵に開拓がのびていき、古い武蔵野開拓の中心は、荒川流域の武蔵国の中枢地帯にあったと思われる。そして大宮市の官幣大社氷川神社の存在は、そのことを如実に示しているであろう。ところで南武蔵は式内社の分布からすると最も少ない地域で、開発の段階から言うと一番おくれていたことになるが、しかしその内で多磨郡は八座を占め、その数は武蔵国二一郡中最高位を占めていることに注目しなければならず、しかもこの多磨郡の数値は、南武蔵の地域の中で、その七割二分八厘を独占していることになって、南武蔵では多磨郡に殆ど式内社が集中して分布していることを示している。このことは南武蔵の開拓は多磨郡を中心として推進されていたことを意味するし、多磨郡の北に隣接する入間郡が多磨郡についで五座を占め、第二位であることと合わせて、武蔵野開拓の中心地帯は入間・多磨二郡の占める地帯であったということを示唆していることになろう。それ故にこそ、大和政権が東国進出をはかり、特に北関東にその勢力を推進し拡大しようとするに際して、まず武蔵国の多磨郡にそのくさびを打込んだ意味も、また後に律令国家が東国支配のために武蔵国を重視し、その統監にあたって、武蔵国庁の設置を、古いかつての武蔵の中心である荒川流域の地に求めず、新たに多摩川流域に位置する新しい開拓地多磨郡内なる府中市の附近に国衙を定めた意味も理解されよう。とにかく多磨郡は古代武蔵国において、特に大和政権の東国支配体制の進展と共に、その歴史的重要性を増す、重要な地帯であったことは充分推測できるのである。

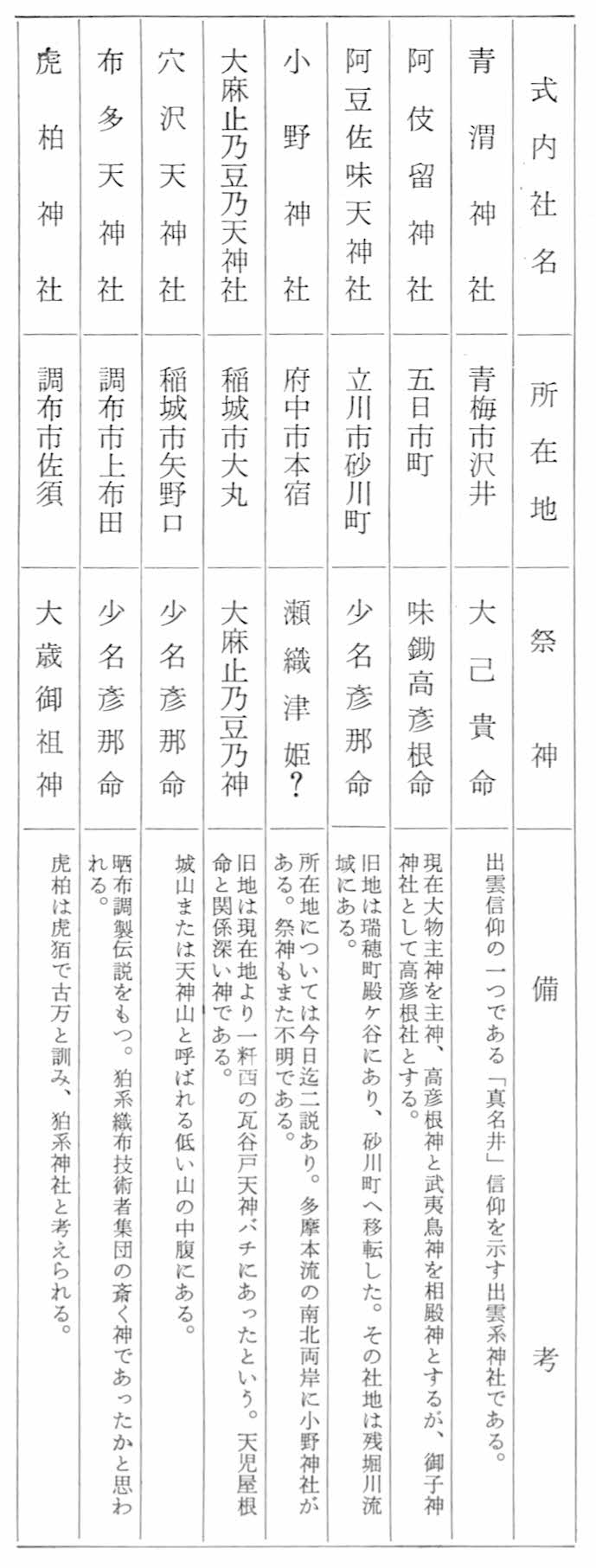

多磨郡内の八座の式内社の分布をみると、そのすべてが、多摩川及びその支流の流域に限って分布し、しかもその上流よりの地域に集中していることに注目しなければならない。多磨郡八座の式内社が、現存するどの神社に相当するかの比定については、種々の異説もあって俄かに断定し難いけれども、いまは大体妥当と思われる線に沿って論述を進めよう。八座の式内社を、現存社に比定し、多摩川上流から漸次下流へ向ってその概要をまとめて列記すると次表に示す通りになる。

このように多磨郡八座の式内社を通観すると、多摩川の上流から中流域に及んで分布し、決して水辺をはなれた台地上の原始林や、草原地帯には一社も分布せず、多摩川やその支流の南北両岸にほど近い段丘上に鎮座していることが明確になる。これら式内社の氏子として奉斎してきた集団の成員が、多摩川の水とは切っても切れない関係にあった人びとであったということが、まず推定されよう。それは一体どういう関係なのか。人びとは水と言えばまず水稲耕作に指を屈するであろう。荒川流域といい、利根川流域といい、いずれも水に関係深い地域で、そこに式内社が集中的に分布し、それらの地域が皆水稲耕作と関係の深い地域であることは否定できない。勿論多摩川流域でもそうである。けれども多摩川流域に沿って古くから、上流渓谷地帯より中流域にかけての沿岸に定住した人びとは、ただ水稲耕作民ばかりではなかった。早くより特殊な機織の技術をもって、布を織り、それを川に晒らし、あるいは染色をする技術をもって生業とした特殊職業部の民たちが、その瀑晒や染色のために必要な清流を求め歩き、多摩川流域を見出して、この流路にそって分布し、定着したのである。後の『万葉集』に詠まれる「多摩川に、さらす手ずくり、さらさらに」といわれる手製の布を晒らし、あるいは多摩川流域の各所に見られる「調布」などの地名を持ち出して云々するまでもなく、この川の流域一帯では古くから「調布」が織られ、多磨郡の、また武蔵国の物産の一つとして重要な生産であったことは争われない事実である。

さてその布を織り、多摩川に晒らし、染色した工人、それは確かに武蔵国の、そして多磨郡の古い開拓者の一員であったわけであるが、彼等は一体どのような人びとであったのであろう。多摩川上流の丹波川の名が峠を意味する古朝鮮語であるように、信州から甲州を通り、大菩薩峠の麓をぬって、塩山あたりに出て、多摩川上流の丹波川沿いに武蔵国へ入って来るルート。それを通って来た人びとは、山陰・北陸から信濃へ入ってきた出雲族と、彼等と共に来た安曇系の海人族、そして新羅や、貊などからの帰化系氏族の集団であった。彼等は更にいまのべた信州からのルートを通って多摩川流域に出て、そこに漸く安住の地を得て、彼等の技術を生かして織布の生活をはじめたのではなかったか。あるいは安曇系の内陸漁撈民は少名彦那命の信仰をもちながら、多摩川流域での内陸漁撈の生活をはじめたのではなかったか。こうした人びとの移動と定住とが、多磨郡の開拓の有力な動因となり、また多磨郡の式内社が殆ど出雲系の神々を祭る社であった所以が明らかになるのではなかろうか。そうすれば多磨郡へのこのルートは、正しくわが国におけるヘンプ・ルート(hemp route)であり、出雲と東国とを結ぶ重要な一路線でもあった。そしてきわめて古い時期に、新羅あるいは貊系の特殊職業部の工人集団が、出雲族と共に移動してきて、多摩川流域の多磨郡の地域内に住みつき、この地域を開拓する大きな原動力となっていたと考えられるのである。かれら出雲族と、安曇族と、新羅や貊系の帰化族が移動してきた年代は、五世紀以前にさかのぼるものであろう。また北関東からの出雲族の南下の方が、この多摩川流域の開拓者の移住よりも一層古いと思われるが、多磨郡の場合は特に北関東よりの移動者よりも、この多摩川ルートを通って信州から甲州を経て入って来た人びとの方に、より大きなウエイトがあったと思われる。当時の昭島市域の住民も定めしこのような開拓民として、多摩川の段丘上に生活を営んでいたのであろうと推定して大過はあるまい。

以上は式内社の分布という史実を通して、昭島市域をも含めた、古代多磨郡の開拓者を推測してきたのであるが、このように名も知れない、遠い国から訪れた人びとが、熱烈な生活意欲に燃えて、たえず自分達の生活を維持するに足りる自然条件を具えた適地を求めて、北から、西から、山を越え、谷を渉り、めぐりめぐって安住の地を求めてさすらいの旅をつづけて、未開の土地の開拓に尊い血と汗を流してきたあとを、われわれはしみじみと味わなければならない。そこにわが昭島市の発展の基礎がきづかれつつあったのである。