拝島大日堂仁王尊像

板碑(玉川町波多野弥助氏所蔵)

藤原貴族の出身で鎮護国家を自負する叡山の最高の学僧慈円は、『愚管抄』の中で「保元元年七月二日、鳥羽院ウセサセ給ヒテ後、日本国の乱逆ト云事ハヲコリテ、武者ノ世ニナリニケル也ケリ(註一)。」と書いて、鳥羽法皇の崩御によって引き起こされた保元の乱をもって新しい時代を画そうとしている。そして引き続いて平治の乱が起こるが、この両乱は結果としては武家の中央進出、政権獲得を促すことになり、武士の世の到来をつげる決定的な時点として評価される。そこで最初に政界を左右する実力の保持者として登場する武家は、平治の乱の勝者である平氏である。しかし平氏は、公家政治の伝統の中にその心髄を吸収され、その生活も華美に流れ貴族化し、崩壊していく貴族と運命をともにするのである。

平氏の討滅に成功した武家は、源氏の嫡流源頼朝である。鎌倉に政権を樹立した頼朝の覇業は、治承四(一一八〇)年四月、園城寺・延暦寺の衆徒の発案により、後白河法皇の第二皇子以仁王(もちひとおう)の名のもとに平氏討伐の令旨(りょうじ)が発せられ、同年八月伊豆の蛭ヶ小島に配流されていた頼朝が、伊豆の豪族北条時政の援護をうけ、以仁王の令旨を奉じて武力蜂起することに端を発する。伊豆国は当時平時忠の知行国で、目代として平氏家人山木判官兼隆がその国務を執っていたが、頼朝は八月一七日、三島大社祭礼の吉日に兵を挙げ、山木兼隆を討って緒戦を飾ったのである。伊豆の目代を討ったということは、平氏への反抗であり、かつまた平氏の掌中にある国家権力への叛乱という意味をもつことになる。この頼朝挙兵の報を聞いた九条兼実は「あたかも将門の如し(註二)」と評している。

蛭ケ小島附近

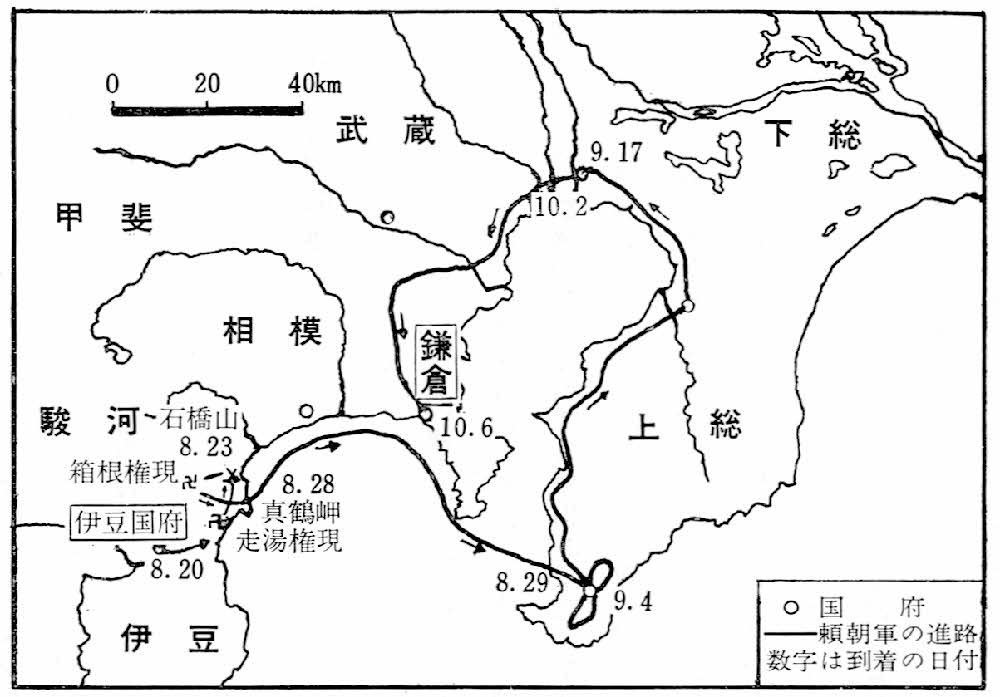

伊豆国を従えた頼朝は、八月二〇日相模国の豪族的武士団である三浦一族と連絡をとりながら相模に進出を開始した。しかし平氏の勢力が強く、石橋山で行く手を大庭景親・俣野景久等の軍勢にさえぎられ、しかも背後からは伊東祐親の軍が迫っており、大軍にはさまれた無勢の頼朝は、ついに石橋山で戦いをまじえたが、二四日勝負はたちまちに決し、敗れた頼朝軍は四散して箱根山中に逃れ去った。そして八月末、頼朝は土肥実平の本拠地である土肥郷に赴き、真鶴崎から乗船して海路安房国へ逃れた。ここで頼朝は、安房国の在地武士安西景益の援けを得て再起をはかり、軍容を整え、しきりに上総・下総・武蔵の武士たちに「志あらば参向せよ」と働きかけている。その結果、上総広常・千葉常胤をはじめ、とくに武蔵の武士として豊島清元・葛西清重・足立遠元・畠山重忠・河越重頼・江戸重長等の帰服を得て、ここに頼朝は南関東一帯の在地武士の多くを組織し終わり、相模国の鎌倉に入ったのは一〇月六日であった。そのときの様子を『吾妻鏡』は「凡そ扈従の軍士、幾千万なるを知らず(註三)」と誇張した表現で記している。

頼朝が鎌倉に入った頃、平氏の平維盛・忠度・知度等の頼朝追討軍が東下したという情報が伝えられた。そこで頼朝はこれを迎撃のため一〇月一六日、『吾妻鏡』によると二〇万騎といわれる大軍を率いて駿河国に向けて進発している。ここに源平両軍は富士川に対陣することになった。しかし平氏は、源氏の威風に恐れ、戦わずして敗走する結果となった。頼朝は麾下諸将の進言を容れ、敗敵を追わず、退いて関東を制圧し、源氏興隆の素地をやしなう策に出た。そこで対抗勢力として強力な佐竹義政・秀義等を討つことを決意し、一〇月二三日鎌倉に帰るや、ただちに佐竹討伐に乗り出し、二七日には軍を常陸に進め、「権威、境外に及び、郎従、国中に満つ(註四)」といわれるほどの勢力をもっていた佐竹氏を討伐し、所領を没収し、それを勲功賞として家人に分け与えている。そして一一月一七日、頼朝に服従してその家人となった武士たちを統制する機関である侍所(さむらいどころ)を設置し、家人統制の地固めを行なっている。『吾妻鏡』に「武蔵国の住人、多く以て本知行の地主職、本の如く執行うべきの由、下知を蒙る(註五)。」あるいは「東国の勇士は、皆武衛(頼朝)に従い奉り畢ぬ(註六)。」と記されているように、武蔵武士たちは頼朝から本領を安堵され、家人として帰属することになり、ここに頼朝と封建的主従関係を結ぶことになった。この頼朝の家人は、当時「鎌倉殿の御家人」あるいは「関東御家人」と呼ばれたのである。

頼朝は東国の在地武士を支配する根拠として主張したのは、一つには以仁王の令旨によって国衙在庁(こくがざいちょう)の支配を委ねられたとして、国衙在庁に基礎をもつ豪族(上総広常・千葉常胤等)を服属させており、あるいは帰属した江戸重長に、武蔵の在庁官人(ざいちょうかんじん)の支配権を与えたりしている。つまり頼朝は律令機構の末端たる国衙在庁の存在を否定せず、これを直接に支配しようとしたのである。またもう一つの主張は、頼朝が東国武士の棟梁たる源氏の嫡流であるということである。これらの主張に基づいて東国武士たちに帰属を促したのである。

かくて頼朝は、挙兵以来四ヶ月にして、実力=武力によって関東地方の大部分を簒奪し、支配権力を獲得し、さらにその支配を全国的に展開していった。そしてやがては、寿永二(一一八三)年一〇月の宣旨によって「東国沙汰権」つまり東国における一般行政権が京都の朝廷すなわち国家公権に承認され、これによって頼朝の東国支配が確立するのである。翌元暦元(一一八四)年正月、頼朝と合一せず、最後まで競争者として対立していた木曾義仲は、頼朝のさしむけた範頼・義経の軍勢によって近江の粟津で最後をとげた。このとき従軍した武蔵武士を『源平盛衰記』などからみると、「村山党の大将」である金子家忠をはじめ野与・山口等の武士たちが加わっており、次いで二月の一の谷合戦にも西党の平山季重・私市党の熊谷直実・横山党の成田盛綱以下児玉・猪俣・野与・山口・丹等の諸党の武士の名がみえる。さらに屋島・壇ノ浦と続く対平氏の決戦に際してもこれらの武蔵武士は従軍し、多くの武勲をたてたのである。そしてついに元暦二(一一八五)年三月、平氏は徹底的敗北をうけ、ここに平氏一門は族滅し、頼朝は京都及び畿内地方さらには西国地方をも掌中に入れたのである。

頼朝軍の進路

(石井進『鎌倉幕府』による)