それまで上川原村の名主は年番制であり、七郎右衛門・市郎右衛門・治兵衛の三人が一年交代で勤めていた。検地帳が交付されてちょうど一年後の元文二(一七三七)年閏一一月に、七郎右衛門は村民により交代なしの定名主に推挙された。このとき、市郎右衛門・治兵衛をはじめ村内惣百姓より七郎右衛門に出された証文(史料編一九)には、次のような名主の特権が認められている。

一 名主給金として、一年に金一両一分(従来は金二分)。

二 村入用・小物成負担の免除(新規の特権)。

つまり、従来の名主給分をこえる、破格の待遇が認められたのであった。いうまでもなく、七郎右衛門に与えられた二つの特権は、他の農民達の負担により維持されるものである。にもかかわらず、このような負担増加を受容したことのなかに、農民たちの新田開発に対する意識がうかがいうるのではないだろうか。この証文には、七郎右衛門を定名主に推挙した理由が、「市郎右衛門・治兵衛名主役相勤候儀難義ニ相成候故」と記されている。つまり、両人は名主役を勤めることが困難になったというのである。この文言には、なぜ困難になったのか、その理由はまったく記されていない。両人は本当に勤続困難な状況にあったのであろうか。この疑問点を考えていくことにしよう。

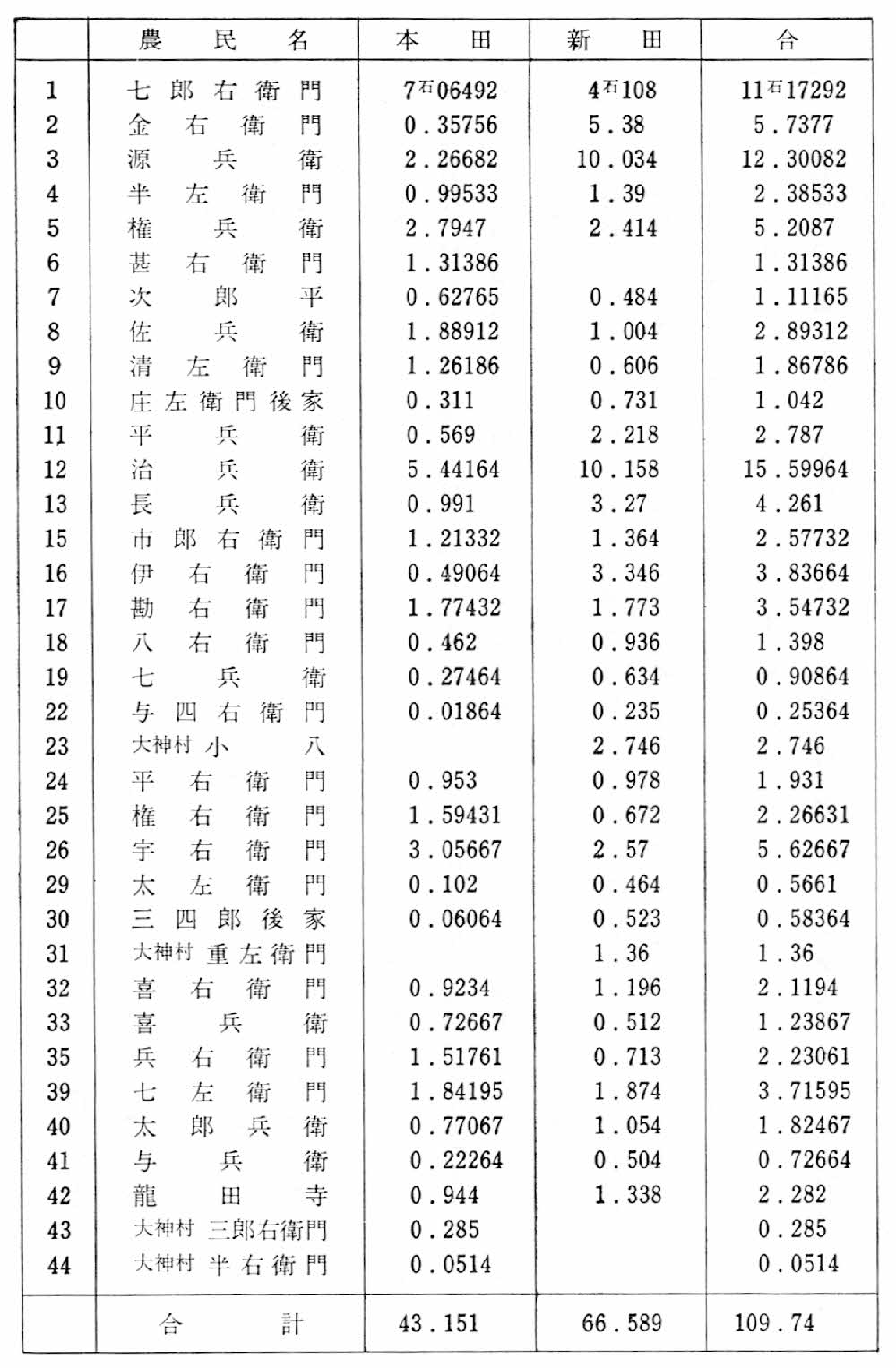

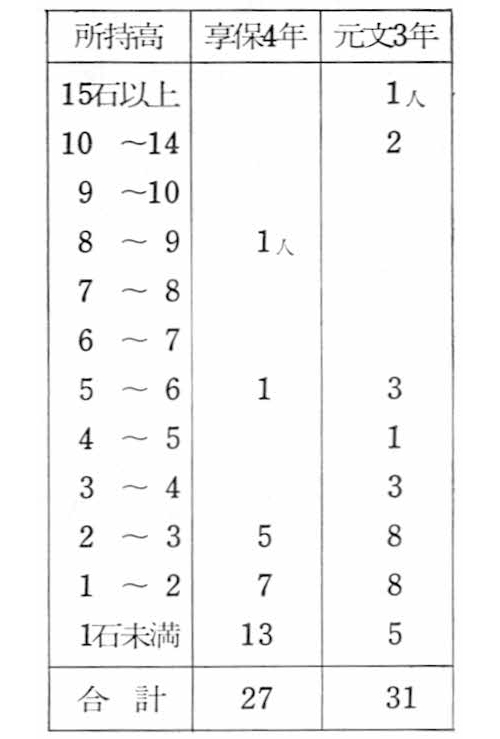

まず、農業経営の側面から考えていこう。そのためには、この時期におけるこの村の各農民の土地所持状況を、明らかにしておかなければならない。第17表は、元文三年三月における、本田・新田の所持高を示したものである。さらに、第18表には、新田開発前後の時期における、上川原村農民の所持高による階層構成の変化を示した。第17表より明らかなように、農民三一人のうち三〇人までが新田を所持し確保していた。このことは、開発が困難な条件のもとにありながら、経営の安定に新田所持が必須な要素として農民に認識されていたことを、如実にあらわしている。その結果として、第18表に示されているように、各農民の所持高は、開発以前の時期と比べて、全般的に上昇している。ことに、享保九年に開墾地を取得したことにより分家をした者のうち、29番太左衛門・30番三四郎後家は、ともに僅かではあったが本田をも取得しており、一軒前の本百姓になっていた(註八)。

第17表 上川原村本田・新田持高表(元文3年3月)

第18表 新田開発による所持高階層構成の変化

ここで、七郎右衛門の経営をみると、所持高合計は一一石余で村内第三位、その構成をみると本田が七石余で第一位であり、新田は四石余で第四位であった。市郎右衛門・治兵衛はどうであったか。15番市郎右衛門は所持高二石五斗余であり、村内では中位であったが、開発以前でも村内中位にあり(第5表)、大きな変化は認められない。12番治兵衛は、所持高合計一五石余で第一位であり、その構成は本田五石余(第二位)・新田一〇石余(第一位)であった。したがって、所持高より推定される農業経営の点では、市郎右衛門は相対的に安定した経営を維持しており、治兵衛は大きく経営規模を飛躍させていた。よって、この点では両人の「難儀ニ相成候」理由は説明がつかないのである。

そこで、七郎右衛門が定名主に推挙されて、破格の待遇を請けるようになった理由は、新田開発そのものにあったとしなければならない。再度繰り返すが、新田開発=耕作地の拡大は、上川原村の念願であり、それは幕府農政に規定されつつ、享保九年以降七郎右衛門の主導下に展開された。開墾は幾多の苦難の連続ではあったが、享保一〇年代における開発過程で、七郎右衛門の発言力は増大していった。いわば、この期間は七郎右衛門の村政主導権の確立過程であった。そして、元文元年における検地帳の交付は、開発の成果の具体化であり、農民たちはそれぞれに所持高を増加させたことを、現実のものとして明確に意識した。それとともに、七郎右衛門の村政主導権は、農民たちのいっそう支持をうけて揺るぎないものになった。この結果が、元文二年閏一一月における、定名主役推挙であったと考えられよう。