まず、この延享三年一一月における、各農民の所持高・反別を第22・23表に示していた。本田を所持した者三〇人(ほかに大神村よりの出作者二人)、新田を所持した者二八人であった。

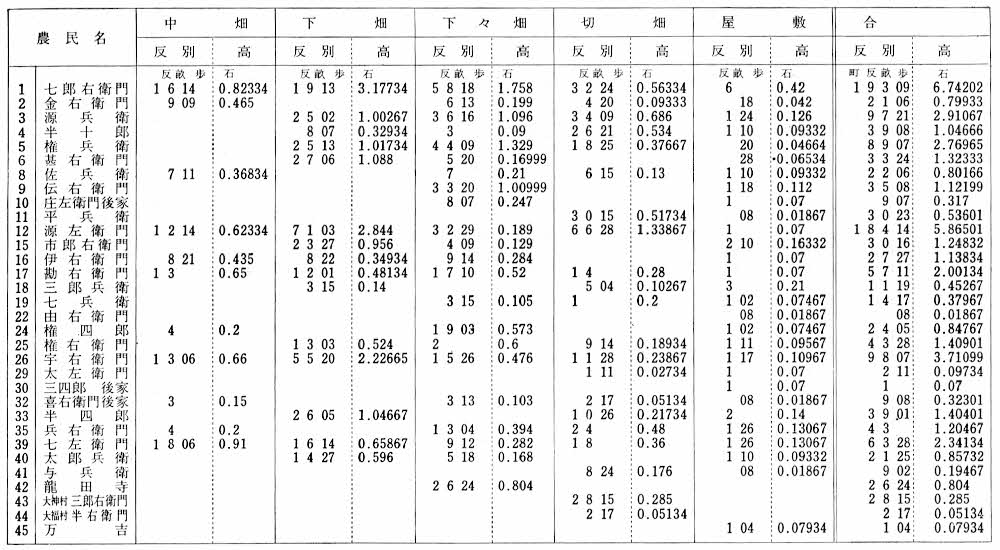

第22表 上川原村本田所持高反別表(延享3年11月)

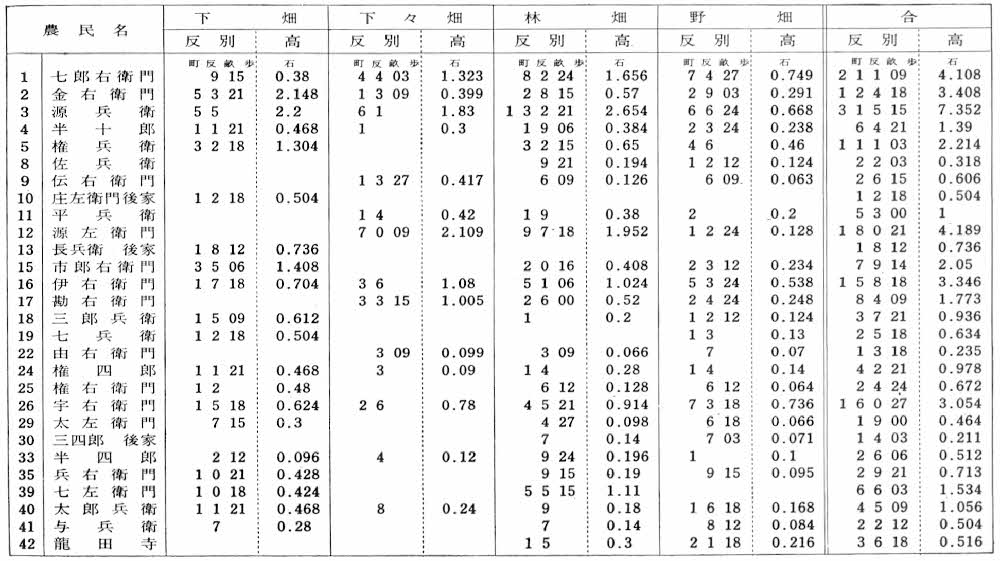

第23表 上川原村新田所持高反別表(延享3年11月)

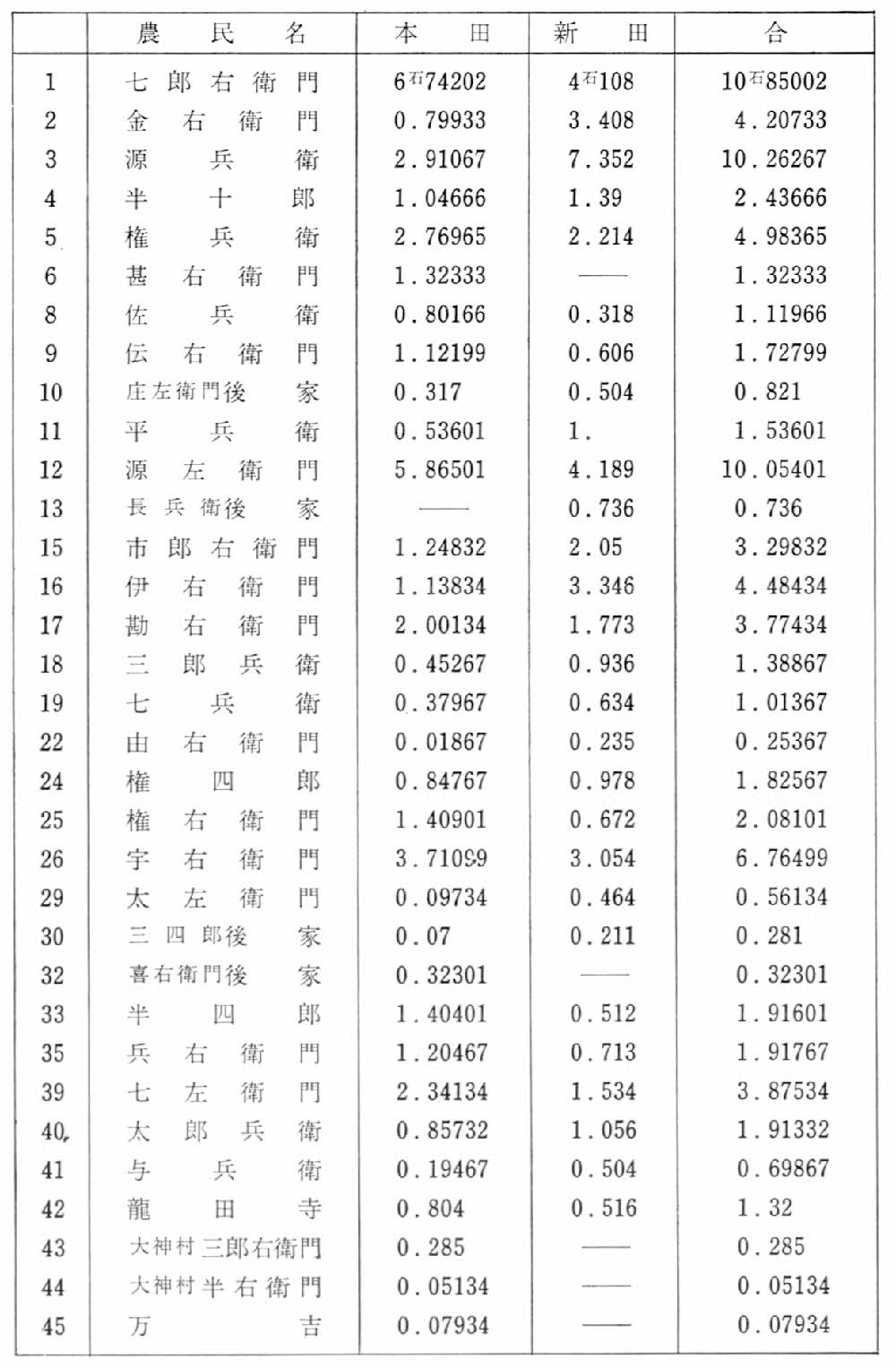

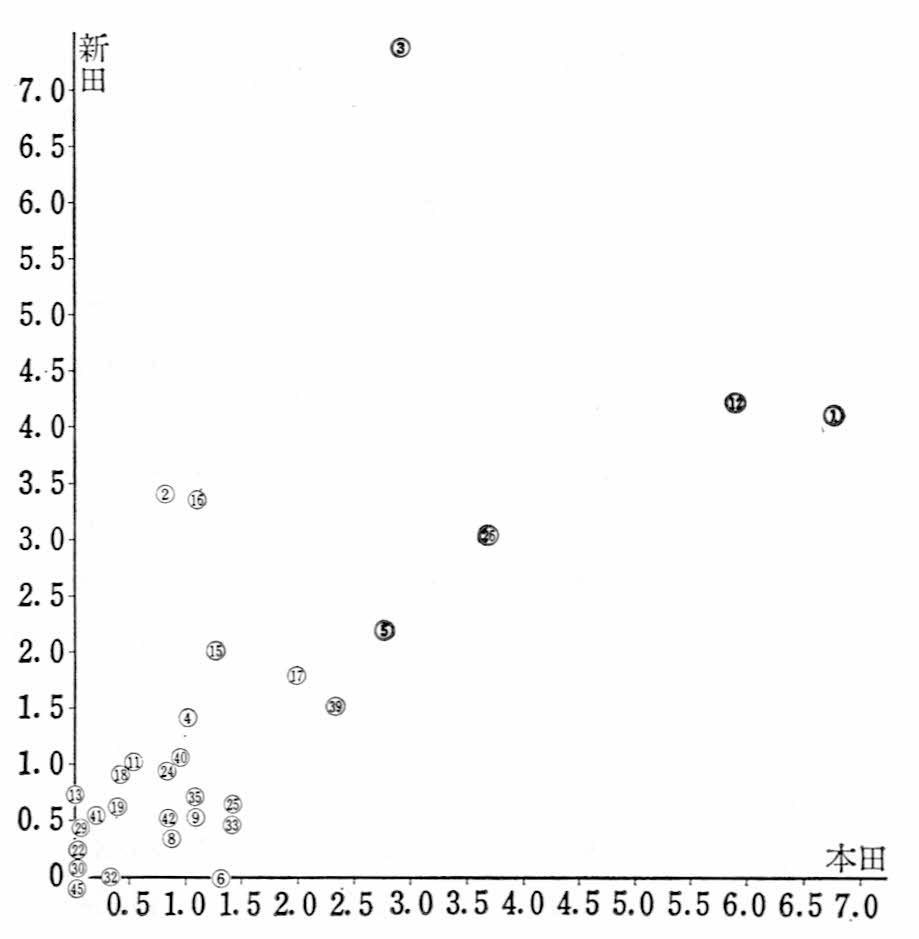

さらに、各農民の本田・新田の所持高合計を表にしたものが第24表であり、グラフは第24表をもとにして、各農民の本田と新田との所持構成比を図式したものである。

第24表 延享3年11月における上川原村所持高表

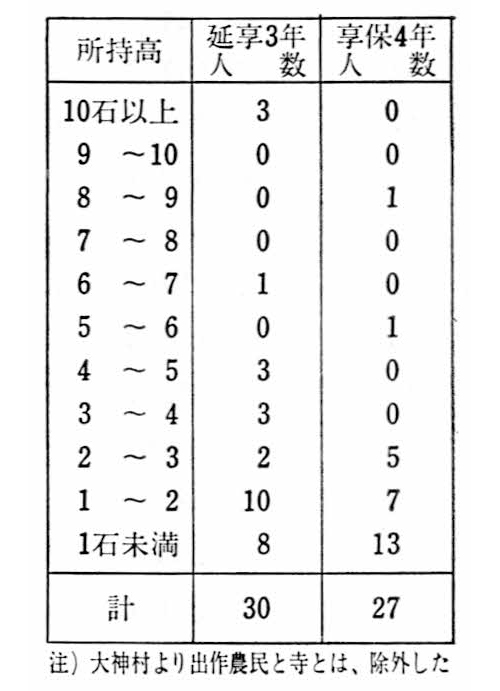

また、第25表は、各農民の所持高合計を階層ごとに人数であらわしたものである。なお、参考として開発以前の享保四(一七一九)年の事例もあげておいた。

第25表 享保4年・延享3年上川原村階層構成表

右にあげた諸統計より判明したことを、簡単に述べておこう。農民の所持高は、開発以前と比べて、全般的に上昇傾向を示している。けれども、所持高一〇石を越える者が三人存在するようになった一方で、二石以下の者はなお全体の六割を占めていた。したがって、新田開発の成果をうけて、当初の目的であった経営の安定化をある程度達成していった者と、反面ではいまだ農業のみでは経営の成り立たない農民もなお数多くみられた。

また、左グラフから明らかなように、各農民の所持高における構成比よりみて、本田と新田の相関関係は高かった。つまり、開発以前より所持高の大きかった者は、それぞれに着実に経営規模を拡大させていた。これに対して、零細な経営規模の者は、依然として経営の拡大・安定は困難であった。このような傾向のなかで、3番源兵衛・16番伊右衛門・2番金右衛門(七郎右衛門の一族)は、本田と比べて新田を大きく取得・維持して、新田開発を契機に顕著に経営の拡大をなしとげた者であった。

上川原村本田,新田所持高構成比

注)出作者は除いた

上川原村では、全体として享保期の新田開発により、小農の自立化傾向は促進されたが、なお自立しきれない農民も多かったことが指摘できよう。

つぎに、新田開発により、上川原村の諸様相がいかに変ったのかを、同じく延享三年の村明細帳(史料編二八)をとおしてみていきたい。当然のことながら、述べるべき課題は多岐にわたるが、ここでは(一)農業経営、(二)秣場、(三)村役人、の三点に限っておく。

(一) 農業経営の問題

上川原村におけるこの年の人口は、家数二九軒・人別一五七人(男七九人、女七八人)であった。新田開発により耕作地は拡大したけれども、なお他村へ出作をして耕作地不足を補っていた者が多く、全農民の約半数一四人にのぼっていた。この年の出作状況をまとめたものが、第26表である。この表により明らかになることは、つぎのことである。村内所持高に基づく階層構成において、上層を占めた農民たちのほとんどが出作しているが、中下層ことに一石未満ではわずか一名にすぎなかった。このことは、上川原村においては、二石層以上の者は出作をすることにより、経営の拡大をはかることが可能であったが、二石未満は不可能であったことをあらわしている。したがって、所持高二石未満の層は、経営を安定させるために必要な土地を新田開発によっても獲得できなかったうえに、他村へ出作する余裕もなかったことになる。つまり、経営的に自立しようとしてなお果せなかった層であると推定できる。この農民がいまだ全体の六割を占めていた。

第26表 上川原村より出作状況

とすれば、上川原村の場合、農業経営の補完としての農間稼は、きわめて重要な意味をもつものであったといえよう。農間余業については、本章第三節に譲ることにして、ここでは若干異例な存在のみを触れておきたい。村明細帳には、3番源兵衛について「耕作之間ニ江戸江参り絹商買(ママ)仕」ったと記してある。他の農民のような、たんなる駄賃稼・手間賃稼の段階ではなく、れっきとした商業活動に従事する農民があらわれたのであった。源兵衛はこの絹商いによる収益によって、本田と比べて広大な新田を取得したり、他村へ出作したりすることができたと考えられる。

(二)秣場の問題

明細帳には、開墾で消滅した秣場にかわって、「秣之儀者、武蔵野新田之内ニ而取り申候」と述べられている。新田のなかでも畑作に適さない悪地であった林畑・野畑を芝野のままとして、秣をとって「馬屋こひ(肥)ニ仕」、金肥とともに畑方の肥料に使用したのであった。おそらく、「江戸舟肥・小ぬか」といった金肥の使用頻度は高まっていったと推察できるが、なお自給肥料の占めた割合は大きかった。そこで、農民は新田のうちでも劣悪な土性の地を、自分の秣場として利用したのであった。このことは、零細な経営の農民にとっても、新田を確保しなければならなかった一因であった。いいかえれば、本田の経営維持のためには、是非とも新田を必要としたのであった。

ことに、8番佐兵衛は新田に林畑・切畑しかもたなかった(第23表)。佐兵衛にとって、新田開発とはいかなる利益をもたらしたのであろうか。従来は入会いであった秣場が分割されて個人保有になったかわりに、年貢永の負担が重くなっただけなのであろうか。それとも、若干なりとも耕作をして利益をあげえたのであろうか。いずれが事実であったか、明らかにする史料は今のところみつかっていない。

(三)村役人の問題

この時期の村役人制度の改編をとおして、村内中下層農民の村政への意識の変化を述べておきたい。名主制度はすでにみたとおりであるが、その給分は「名主給金壱両弐分、高八石除ヶ申候」と、明細帳に規定されている。年番名主制復の活にあたって、高除け分は高八石分のみに縮少されたのであろう。組頭については「組頭給金無二御座一候、高除ヶ不レ申候」とあり、給分は支給されなかった。この人数は、享保五(一七二〇)年の明細帳では複数いたことが認められるが、延享三年には一人であった。

村方三役のもう一つの役職であった百姓代は、享保五年には存在しなかった。延享三年には、明細帳の本文にはその存在は記されていないけれども、帳面の末尾には名主・組頭とともに、百姓代として源兵衛の名が記されている。この段階における百姓代選出の方法は不明であるが、寛延二(一七四九)年の明細帳には、「百姓代壱人、是村中ニ御年番廻り仕候」と述べられている。したがって、百姓代は新田開発後のある時期に創設され、おそくとも寛延二年までに「村中年番廻り」が制度化されたのであった。ここに、従来は村政から阻害されていた中下層農民の村政参加の道が、制度として保証されたのである。この背景として、わずかずつではあったであろうが、中下層農民の村政に関する発言力の進展と、彼らの政治意識の成長を認めることができよう。

以上のように、一八世紀前半における新田開発を契機として、上川原村をはじめとする武蔵野の村々は、すべての局面において新しい段階に入っていったのである。

註補

一 木村礎『近世の新田村』

二 矢島仁吉『武蔵野の集落』

三 大石慎三郎『享保改革の経済政策』

四 『東村山市史』三九三~七ページ

五 「外」とは史料記載上のままである。おそらく、潰百姓分を村持ちにしたものと思われるが、詳細は不明である。

六 この享保末年における停滞状況の一因として、自然災害による凶作が考えられるが、これについては後述する。

七 木村礎・伊藤好一『新田村落』

八 延享三年の段階では、第22表によれば、太左衛門は切畑と屋敷地、三四郎後家は屋敷地を所持していた。

九 宇右衛門は、享保九年に14番伊兵衛より分家独立した農民であるが、やがて本家にあたる伊兵衛の跡を相続したと推定される。