一堤川除之普請毎年正月より可始之、普請用意人足之遣様、別紙ニ書付候通堅可相守事、

と川除普請のことを命じている。

ところがこうしたいわば日常的な川除普請以外に、多摩川の洪水にともなう災害復旧のそれがあった。昭島市域の村々は、多摩川の水の恵みによってはぐくまれた反面、毎年のように繰り返えされる洪水の惨禍に苦しんだ。伝承によると多摩川は、「五十年に一度は大洪水がある」(山崎藤助「玉川洪水史考」『郷土研究』八)といわれている。

洪水時の情景をみてみよう。「指田覚書」(指田万吉家文書)のなかの「玉川大洪水覚書」によると、安政六(一八五九)年七月二五日の「玉川大水」は、次のような状況だった。

廿五日昼九ツ時より水相増、夜五ツ時頃相満テ、宮沢村阿弥陀寺地中は水丈凡四尺余、通行相成兼候、向粟の須迄の内水一面に御座候、

正午ごろから多摩川の水かさが増しはじめ、夜の八時ごろ満水した。宮沢村の阿弥陀寺のあたりで水の深さが約一・三メートルに達し、対岸の粟の須村まで一面の水であった。多摩川辺りのいっさいが濁流にのみこまれてしまった光景が目に浮かぶ。こうした事態が、近世の長い歴史のあいだに幾度となく繰り返えされたのである。ひとたび大洪水になると、それは多摩川に臨む田畑・居屋敷をことごとく押し流した。

多摩川の洪水(昭和49年9月,福島町付近)

洪水関係の史料をみると、田や用水の「川欠」・「川瀬」が目立つ。川欠は河川の堤防が決潰して田畑が荒廃すること、川瀬は川のなかの底の浅い所である。要するに、耕地や用水路が多摩川の土砂に埋まったり、川の床に変わったりすることである。大神村の名主八郎右衛門のメモで、文化四(一八〇七)年に調査し、文政七(一八二四)年再調査した「玉川満水荒年数覚書」(寛政四年以降は後欠 石川善太郎家文書)のなかに関係する記事を拾ってみると、延宝八(一六八〇)年「玉川満水ニ而拝島村下タ組合用水引入口押払、玉川本瀬、拝島村、田中村、大神村三ケ村田耕地屋敷附を押流、大神村より宮沢村の境ニ而古川に落入」、元祿一四(一七〇一)年「玉川満水ニ而拝島村川除地堤押切、前同所三ケ村田耕地玉川本瀬相成」、寛保二(一七四二)年「玉川満水ニ而田中大神二ケ村堀押埋、田方石砂入ニ相成」、とある。ここには堤防が決潰し、田耕地が押し流されて、そこが多摩川の新しい川筋に変貌した様子が記されている。

洪水のあとにはこうした損地の復旧工事、普請が村を待ちかまえていた。村から領主に対し普請を陳情した。「玉川満水荒年数覚書」によると、寛保二年八月一日の洪水の場合は、次のようであった。被害の模様は前記した。

九月、「御勘定所より川荒所御見分」のために、八木半三郎、斉藤新八郎の二人が派遣され、廻村した。勘定所は幕領の租税徴収を一職掌としたので、水害地を視察し、農作物の被害額の掌握に努める必要があった。廻村に先達って、村方より、土地の被害状況をまとめた「川欠損地書上帳」を作成、差し出されたと思われる。

一〇月、村は復旧工事が村方の「自力ニ難レ叶、御入用御普請相願」った。大神・田中両村の幕領・旗本領名主が連名で、川除御普請御見分役人の大河内長兵衛・嶋定次郎の二人に歎願した普請箇所は、

一玉川瀬違堀方 長五十間巾拾間 一ケ所

一同所〆切 長百八拾間 一ケ所

この二ケ所である。両村の田地内に多摩川の新しい川筋ができたので、堤の欠壊箇所を締切って流路を変更するために、長さ一〇〇メートル・幅八〇メートルの堀をほり、長さ三五六メートルにわたる堤を築く普請である。しかし、この普請がどのように行なわれたかは判明しない。

それでは川除普請の事例を紹介しよう。史料は、拝島村の寛政一〇(一七九八)年一二月「武州多摩郡拝島村御領私領組合御普請出来形帳」(清水貞男家文書)である。この史料は、いわば普請の完工報告書である。これには普請の内容とそれに要した費用およびその負担の分担が記載されている。

このときの普請は、字山王向河原の多摩川の堤の切所(きれしょ)(決壊場所)・欠所(かけしょ)(破損場所)の修復であった。堤の切所と工事は左記のとおりであった。

字山王向河原

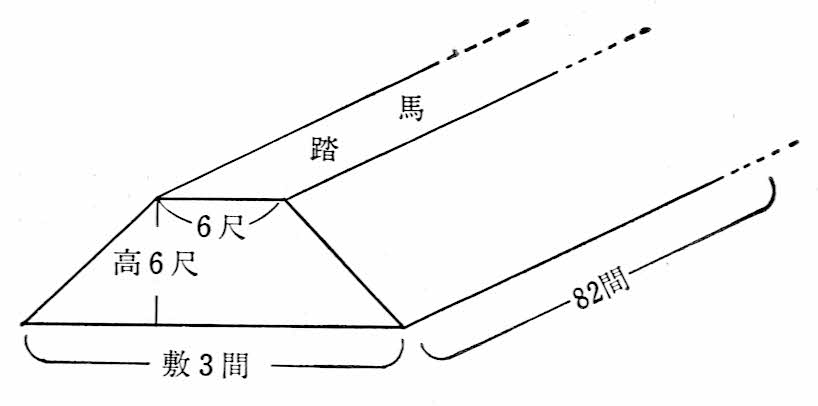

新八畑先より曽右衛門田先迄 敷三間

一切所引堤長八拾二間 平均高六尺 一ケ所

馬踏六尺

此出坪百六拾四坪

此人足四百九拾二人 但シ出取一町

一坪三人

新八畑先より曾右衛門田先までの決壊した堤八二間の築堤である。第6図は、それを図示した。堤の断面が底辺(敷)三間(約六メートル)、高さ六尺(約二メートル)、上辺(馬踏(ばふみ))六尺と、長八二間(約一六二メートル)である。工事の坪数は一六四坪で、これに要した人足は、一坪三人として四九二人であった。

第6図

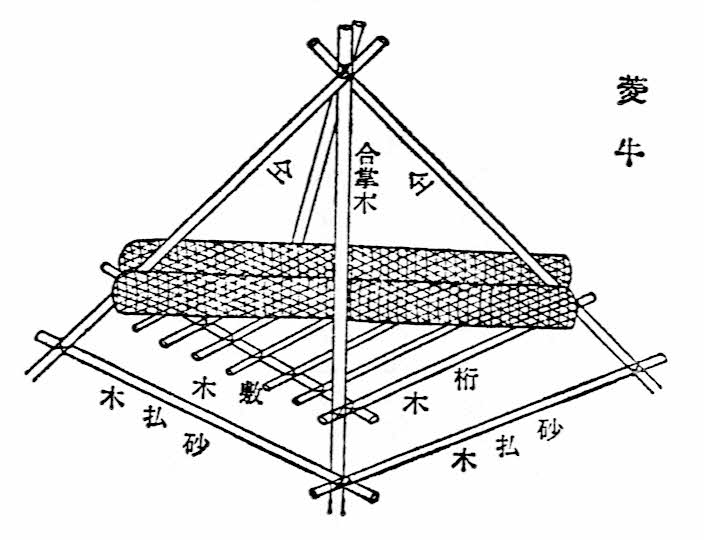

次に、堤の護岸と水制のために、菱牛(ひしうし)三〇組と蛇籠(じゃかこ)三七〇本四分を準備し、敷設した。

菱牛は、第7図のような形をしたもので、水勢を緩和する働きをした。その大きさは、「大さ二間四方にして、合掌木の長さは二間末口は四寸四方に立て枌竹(へぎたけ)を以四本一所に上にて結合せ、桁木(けたぎ)四本寸間同断、四方の合掌に結付る、前の方は桁木の上合掌木に結付、砂払木ハ長二間末口三寸、前の方の合掌木の元に結付る、棚敷木(たなしきぎ)の長は一丈末口二寸五分、桁の上に敷並べ、又前立木は六本長六尺末口一寸五分にして、砂払木より梁木へ堅に結付、何れも枌竹にて残らず掻付るなり、又籠の長は二間差渡し一尺七寸にして、一組に二本並べに遣ふ」(『地方凡例録』)、といったものであった。三〇組の菱牛を組み立てるのに要した材料は第2表のとおり。各木の規格は『地方凡例録』に述べるのと同一である。一組に松木二五本と唐竹四本が必要だった。また人足一二〇人がかかった。前述した「五人組申付候節諸事申渡ス覚書之帳」において、「山林居屋敷之竹木無指図伐取へからさる事」と、竹木のみだりな伐採を禁じたのは、近世では普請の材料として大量の竹木を必要としたからである。

第7図

『地方凡例録』より転載

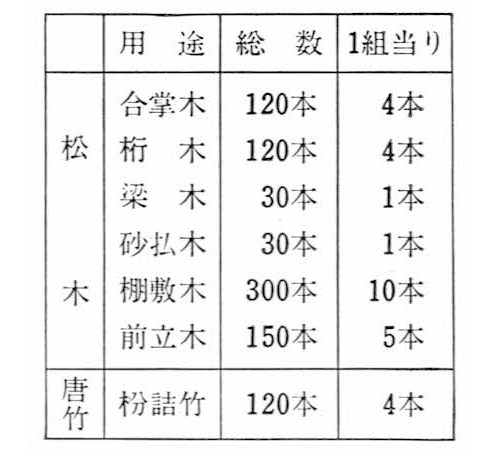

第2表 菱牛30組の材料

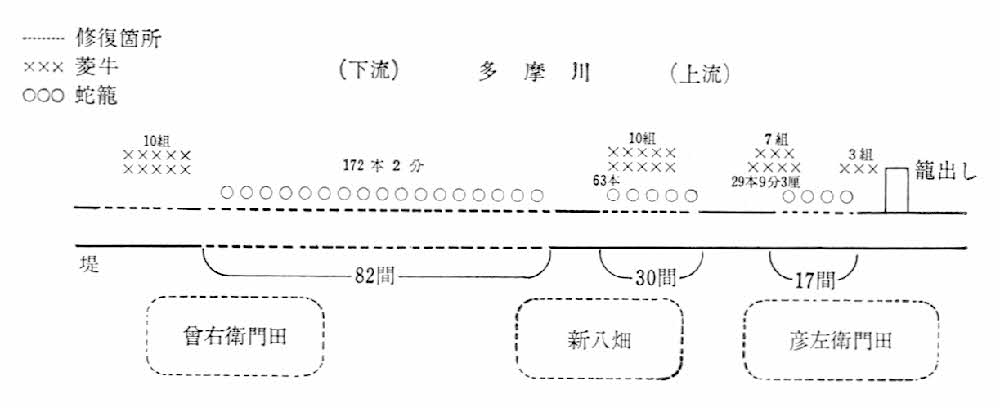

菱牛の置かれた場所は、彦左衛門田先の欠所に三組と別にもう七組、新八畑先の引堤に一〇組、曾右衛門田先の欠所に一〇組であった(第8図参照)。

第8図

蛇籠は、円く長く粗く編んだ籠のなかに、栗石や砕石などを詰めたもので、河川工事の護岸や水制などに用いた。大きさは長さ五間、直経一尺五寸である。三七〇本四分に要した石は九一坪五合、一本に二合四勺七才である。人足は一〇九八人かかった。蛇籠の使途は、立籠二六五本一分三厘、籠出し六一本六分七厘、菱牛のおもり四三本六分七厘であった。立籠は、蛇籠を堤にそって打ちこんだもの、一間に三本半使った。新八畑先より曽右衛門田先までの引堤八二間に一七七二本二分、新八畑先欠所三〇間に六三本、彦左衛門田先欠所一七間に二九本九分三リンかかった。籠出しは、蛇籠で堤に突堤を築いたものである。菱牛・蛇籠の敷設場所は、第8図のごとくであった。

普請に要した費用と負担は第3表のとおりであった。松木一五〇本は村役である。長さ九尺・末口三寸以下の木は、何本でも村の自弁とする規定であった。人足の出し方は『地方凡例録』によると、享保年中普請事改正の時、左記のとおりに決まった。

一村高百石 五十人村役人足

一同 五十人扶持米人足但し一日一人玄米

七合五勺充

一右百石百人の外は残らず賃銭人足但し同

一升七合充

村役人足は村の労力奉仕、御扶持米人足は領主から扶持米いわば日給が支給された。賃米人足は、八王子の一〇月の上・中・下米の平均金一両に米八升三合三才替えの相場で雇用した。

第3表 普請の費用と負担

普請費用は合計、米三石七升九合六勺、金六六両一分と永二二五文三分であった。これは、高一〇〇石に付米三斗七升四合九勺、金(永)八貫九四文一分の割合で、幕領と太田・岡部両旗本領の村に高に応じて配分した。

このように、諸色・人足は高割で負担した。宝暦九(一七五九)年二月、代官伊奈半左衛門の手代篠原某の求めに応じて拝島村より差し出した「組合九ケ村惣高覚」によると、算定基準となる村高は第4表のとおりであった。

第4表 九ヶ村用水組合村高

なお大河川の修復はおもに国役普請によって行なわれた。多摩川の場合にもその例は多い(安政五年のそれは有名)。国役普請の出金の割方は、目論見金高のうち普請願の村方は高一〇〇石に付き一〇両私領出金、残金のうち一分(一〇%)官費、九分(九〇%)国役割であった(『地方凡例録』)。