幕藩領主は、農民からの年貢収納によって生活を維持しているのであるから、安定的に年貢を納入できる農民経営を成り立たせておく必要があった。そのためには、危機におちいった農民経営には、扶助を与え再建させる必要がある。このような領主の活動を、「御救」機能とよんでいる。

天保飢饉という決定的な経営危機に際して、農民達は「御救」機能の発動を求めた。多くの場合、それは夫食拝借要求としてあらわれる。昭島市域の村々においても、例外ではなかった。たとえば、田中村の太田知行地農民が出した夫食拝借要求の訴状が残されている(史料編一〇一)。この史料は、年欠の下書であるが、文言から天保八年の五月以前に出されたことがわかる。

彼らは、飢饉によって、村の中には充分の貯えをもったものがいなくなり、またその日その日の生活を送っていくことが困難になった農民が八割もいると訴え、五月まで生活していける生活費がほしいと願ったのである。残念ながら、この訴状に太田がどのような対応をしたのかは不明である。だが、後述するように、太田自身が困窮しており、願いはききとどけられなかったのではないだろうか。

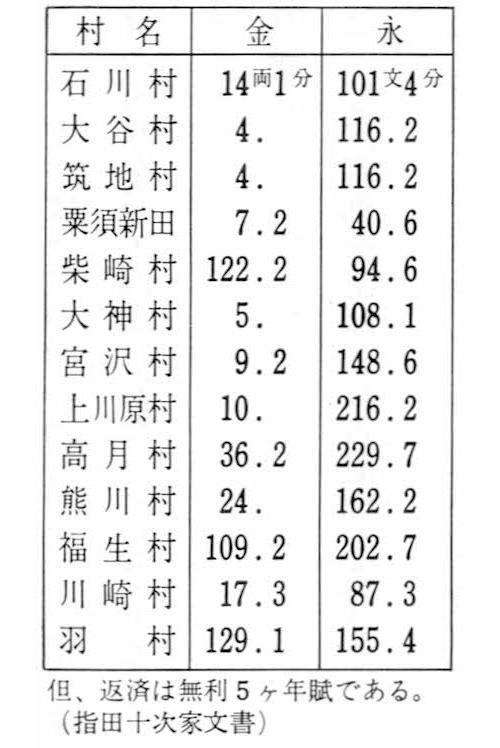

太田の場合は明確とならなかったが、江川代官所や中神村の領主坪内や曾雌が、夫食を提供した事実は判明している。江川代官所は、天保七年一二月、村々からの夫食拝借の要求に答えて、第6表のような夫食銭を貸与している。中神村の坪内は、天保四年と七年の二度にわたり、五俵ずつの米を「合力米」として村に供与し、天保四年には、別に一〇俵の米の上納を延期する措置をとっている。また曾雌は、天保七年に一〇俵の米を「合力米」として村に下げわたした。

第6表 天保飢饉時(天保7年)江川代官所施金

ところでこの夫食米は、どの程度有効であったのだろうか。中神村坪内領の農民達は、「合力米」に「堰扶持米」分を加え、さらに若干の経費をさし引いた上で、三〇軒の農民に平均にわり渡している。この場合経営状況の大小・善悪はまったく考慮されていない。一軒あたりの夫食米は、天保四年が七升八合、同七年は六升であった。六~七升という米は、たしかに渡されないよりは良いであろう。しかし飢饉を切り抜けていくにはあまりにも少額すぎる。配分をうけた農民達は、「焼け石に水」という感を強くもったであろう。

またこの「合力米」を、通常の年貢納入量との関係でみてみよう。中神村の坪内領は、通常九四俵の年貢を賦課された。そのうち、一八俵余が名主給米や川欠高として減ぜられ、七八俵弱が実際の納入量である。定免制が施行されているので、この数値に変化はない。そのうち五俵が減ぜられたわけである。滅免された率は六パーセント強でしかない。先に見たように七年の作柄はきわめて悪く、早稲で四〇パーセント、晩稲にいたっては一〇パーセントという状況であったのだから、収獲量に対する年貢納入料の割合は飛躍的に増加したことがうかがえる。これでは減免ではなく増微であるといってもおかしくないであろう。なお、曾雌は、天保八年に一〇俵を供与したわけだが、中神村における曾雌と坪内の石高比は、約二対一の関係であり、坪内と同一水準の夫食であったとみることができる。

旗本の救恤活動は形式的なものにとどまり、実効力をもたないことを確認してきた。では、生活困窮になやむ下層農民を扶助したのはどのような人であったのだろうか。それは、豪農とよばれる村落上層農であった。たとえば大神村では、天保八年三月八郎右衛門の二両を筆頭にして、九人が一〇両二分を供出した。そのなかには、上川原村の甚右衛門もふくまれている。彼らは、その金の一部である八両二分二朱余で大麦五石四斗を買い込み、それを二一人に五升から三斗までの間で分配した。さらに、四人には、現金を与えている。ただし、一名は大麦も現金も与えられており、施行を受けた実数は二三人である。

中神村の中野家は、経営規模が大きいだけに、救恤活動も大きかった。彼は天保六年と八年の両年に一〇〇両づつの献金を村にしている。さらに天保七年には、村の石橋を普請し、それにも一〇〇両の金をつかっている。(以上中野家『店御帳』の記述による)石橋の普請は、下層農民に仕事を与え、現金を入手させる機会となるから、一種の救恤活動と考えてよいだろう。

さらに中野家の救恤活動は、居村の中神村にかぎらなかった。第7表は、天保八年二月に中野が貧民に米・粟を貸与したが、この時は、昭島市域八ケ村に粟須村を加えた九ケ村の農民一一〇名余に、米・粟を貸付けたのである。一人あたりの量は、九升から一斗五升までの間である。なおこの貸与に用した費用が、先にみた天保八年の救恤費用一〇〇両のうちに含まれるのか、あるいはそれ以外のものであったのかは明らかでない。この外に、拝島村甚五右衛門が天保五年におこなった施行に対して、江川代官所が褒賞している事例が知られる(史料編九五)。

第7表 天保8年2月,中野家施行の実態

史料的には確認しえないが、昭島市域の他の村々にあっても、村役人や富有な農民達が積極的に施行・救恤活動を展開したであろうことは疑いない。そうしなければ、村落共同体が破壊され、彼らの経営そのものが危機におちいりかねないし、直接的にはこの救恤活動によって、郡内騒動や貼札騒動の昭島版の出現を防ぐ意味もあったであろう。

それにしても、中神村における領主と上層農民の救恤に対する姿勢の対比は興味深い。旗本は一年にわずか五俵であるから、一〇両に満たない金額相当しか救恤活動にさかなかった。それに対し中野家は、自家の年間収支が赤字に転落するのもかまわず、百両もの金額を救恤にまわしたのである。このように、領主が「御救」機能を不完全にしか発動せず、村役人などの活動に依存する姿勢を、「御救の村方転嫁」と呼んでいる。