ただ、多くの地主がそうであったように、初期は自己の家族労働力と農業奉公人を使った経営部分(手作経営とよぶ)と小作経営が並行して存在していたであろう。経営の拡大が同時に小作部分を増大させるという経過をたどったものと考えられる。そして、在方縞仲買として発展し、経営もそこに比重をおくにいたると、自らが農業経営から遠ざかる傾向に拍車をかけていったと思われる。先に見た天保飢饉以降の土地集積の増大、すなわち地主経営の比重強化も、それは手作部分の増加を示すのではなく、小作経営の発展する姿であった。

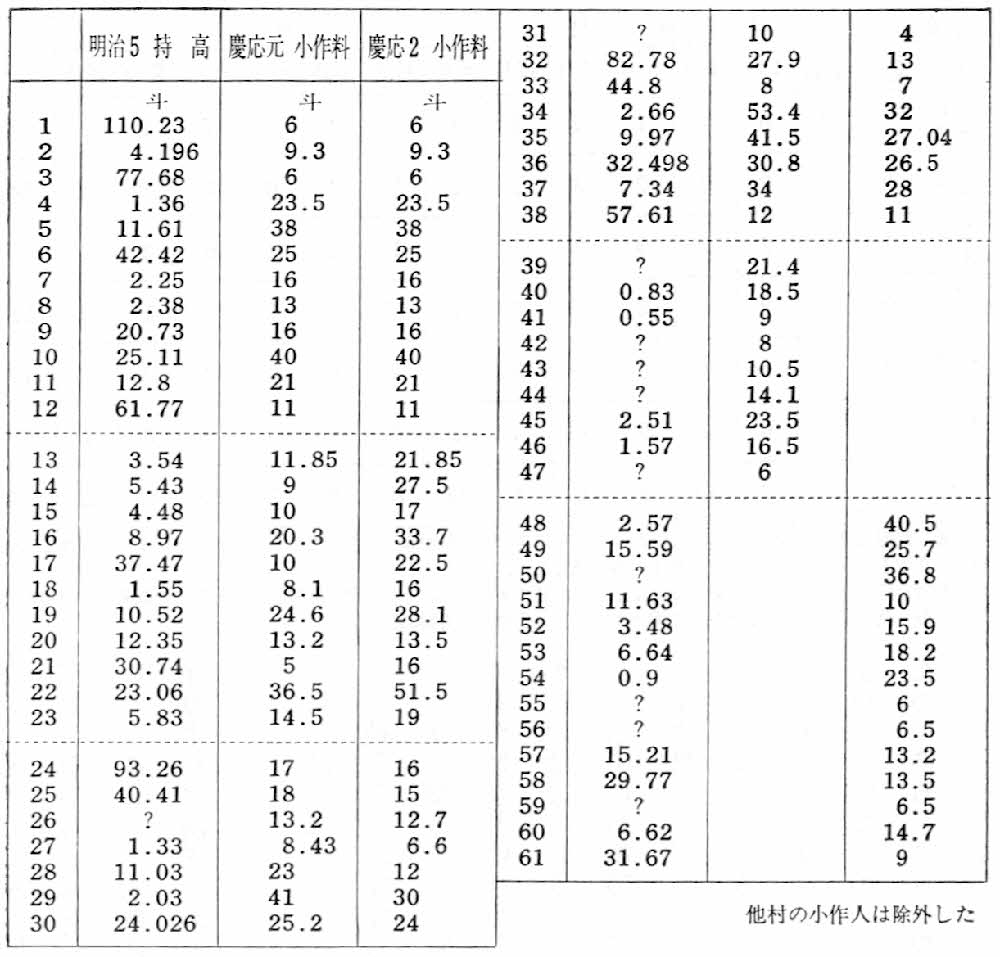

慶応期の小作関係を示す史料は、慶応元(一八六五)年、同二年の「田畑小作年貢取立帳」である。元年の帳面は、各小作人ごとに、元年の小作年貢量、十二月までに実際に納入された量および元年以前の未進量が記されている。二年の帳面には、その年の賦課額が示されているのみで、納入量、未進の記述はない。元年と二年の間には賦課額に相違がある。これは元年に存在した田中村と郷地村の小作人が、二年の帳面に記載されていないことによる。両村あわせて一六石二斗六升あり、これを二年に加算すれば帳尻があう(第14表)。

第14表 慶応年間中野家の小作経営

いうまでもなく、納入された小作料がすぐに中野家のものとなったわけではない。中野家は、この小作料のなかから年貢・諸役を上納しなければならないのであり、その余が純粋な利益となった。また畑方の小作料が金銭で払われていることは、小作地に対する作柄強制は存在しなかったであろうことを推測させる。この小作地はどのような人によって耕作されていたのであろうか。それを示すのが第15表である。

第15表 慶応元年中野家の小作人分類

まず第一に、小作人の数が多いことに気がつく。それは一〇四人におよんでいる。小作人は中神村ばかりでなく、福島・田中・宮沢・築地・郷地の五ケ村にもいた。また慶応元年こそ小作地を請負っていないが、それ以前に畑方を耕作した大神村の村民もいたのである。これら周辺農村の小作人は、中神村の田畑を耕作したのかも知れないが、その村の小作地を耕やしていた場合が多かったのではないか。とすると、天保期迄に宮沢・築地両村で土地集積をしていたことは先に確認したことだが、この期には田中・福島・郷地へも拡大していったと推定を下しうる。

もちろん小作人の多くは、中神村の人々であった。その数は七五人を数える。それは村民の七割を越えている。慶応期の中野家は、地主として、中神村の大多数の村人を小作人とし、その上に君臨していたのであった。多量の小作人が存在することに照応して、小作地の規模は零細であるといわなければならない。

中野家の小作人には、いままで見てきた零細性とともに、いま一つの特徴がある。それは、小作権が弱く不安定なことである。慶応元年と二年の間で田方を小作するものの変化を第16表によりみてみよう。わずか一年の間に、田方の小作料を増加させるもの九人、減少したもの一七人、さらにまったく田を小作しなくなったものが一一人もいる。両年にわたり同数のものはわずかに一二人でしかない。この傾向は、畑方の小作地にも共通してみられる特徴であろう。このように小作人の小作地が激しく変化するということは、彼らの土地に対する権利が弱かったことのあらわれであった。そして地主である中野家は、自己の経営の都合に従って随意に小作地を取りあげることができたのである。

第16表 慶応元,2年田方小作人比較

では、中野家は、どのような理由で小作地を変動させるのであろうか。それをよくものがたっているのが、慶応二年に田方小作地を喪失した一一人と、この年新たに田方を小作するにいたった一五人との間の相違であろう。前者は、持高が最高二斗五升余から五升という、中神村の最下層に位置する人々からなっており、小作料も平均一石四斗弱である。それに対して後者は、最高三石余から九升迄にひろがっており、一石以上層を中心としていた。さらに小作料も、一石六斗強とわずかではあるが増大している。すなわち中野家は、小作人をより持高の多い階層に求め、しかも小作地の規模もより広いものにしたかったに違いない。ではなにゆえに、中野家は、このような行為をとるのであろうか。それは、次に見る未進と関連しているのである。

このように、中野家の小作人達は、経営規模も小さいし、また小作権も弱かった。当然のことながら、彼らは経営を維持するのが困難であり、苦しい生活を余儀なくされていた。だが、このような小作経営の弱さは、じつは地主である中野家にとっても重大な問題点であった。

いうまでもなく、地主としての中野家は、小作人が納める小作料によって経営を維持している。ところが、その小作人たちは満足な農業経営を営めないから、どうしても小作料がとどこおりがちになることはいなめない。このような小作料の滞納を「未進」と呼ぶが、その「未進」が増大していった。しかも慶応年間ともなれば、開港に併う経済変化によって、在方縞仲買経営は、その地位を後退させていたことは先に述べた。それゆえに中野家の全体の経営の中で地主経営の占める位置は、相対的に高まっていたことを考えあわせなければいけない。小作料の「未進」は、中野家の経営に深刻な影響を与えたのである。

ではこの期の「未進」は、どのぐらいあったのであろうか。先の表(第14表)を見なおしてもらいたい。慶応元年は、比較的「未進」は少なかった。田方のうち米は約一九石少ないが、現金が四五両弱多いのでほぼ同額であろう。(「未進」する百姓がいる以外に、過納する百姓もおり全体では、帳尻があっているのである)畑方では六両二分三朱と銭二六五六四文が「未進」となっている。だが元年以前の「未進」の累積は、かなり高い数値である。すなわち、田方で約五〇石と五両余、畑方で二三両と一八〇貫文余となっていた。この累積した「未進」は、一部天保年間をふくんではいるが、その大部分は七年前の安政六(一八五九)年からのものである。このまま放置すれば、中野家の経営に重大な影響を与えることは疑いない。

中野家は、この「未進」を防止する必要にせまられたのである。その手段の一つが、先に見た小作人の入替であった。慶応元年の「小作年貢取立帳」には、「未進」による土地引上げ、すなわち小作人の入替が明記されている部分がある。二・三の事例を示しておこう。

(築地村新右衛門の田、未進八斗二升八合)右未進ニ相成催促仕候へ共、済方ニ相成不レ申ニ付、田引上ヶ長兵衛方へ貸候得共、不作故又々田引上ヶ、宮沢村長次郎方へ戌年よりかし、未進之儀心得扣置申候以上

すなわち、築地村新右衛門に田を小作させたが八斗余の「未進」をつくってしまった。この返済を交渉したがらちがあかないので、小作地を取り上げ、長兵衛に貸した。ところがこの長兵衛も不作であったので「未進」をつくってしまった。そこでまた田を引上げて宮沢村長次郎に戌年(一八六二年)から小作させている。新右衛門の未進の返済方法はきまっていないので控として書いておくというものである。

(中神村幸蔵・田・未進一石七升五合)右初年より未進共成ルニ付、田引上ヶ築地村清左衛門・宮沢村長次郎方ヘかし、未進之儀ハ、半右衛門立合ニ而、年ニ一両ツゝ入金可レ仕候引合也

すなわち、中神村の幸蔵は文久二(一八六二)年にこの土地を初めて小作した。ところがその年すぐに「未進」を出してしまったので、田を引上げて築地・宮沢の二人に小作させた。幸蔵の「未進」については、村の半右衛門が仲だちし、保証人となって年賦返済をすることにきめた。その金額は年一両づつである。

このように、「未進」をした小作人からは土地を取りあげ、つぎつぎと貸していくのである。しかし、あとをひきうけた小作人とて不安定な存在であり「未進」をひきおこす可能性を多大に有していた。築地村新右衛門の例はそれを如実に示している。また滞納された「未進」の返済も必ずしも円滑にはいかなかった。新右衛門の例では、返済方法が確定していないし、幸蔵の場合は、年賦返済としながらも、翌年一二月に二分入金したのみで、その後の入金はないのである。

このように、より安定した小作人を求める動きと同時に、村落共同体の連帯の機能を利用する場合もあった。それは小作地を貸す時に「組合引請」とし、小作料納入の責任を五人組合全体のものとすることである。中野家は、小作料を安定的に納入させるために多様な努力をした。しかし、小作人入替の事例がみたように、それは必ずしも成功したとはいいがたい。なぜならば、小作料を納入する小作人の経営が、小作権の不安定さと経営の零細性によって、きわめて不安定であったからである。そうであるとすれば、中野家の地主経営を安定させるためには、小作人の経営を安定させねばならない。

そこで思いおこされるのは、土地集積過程で見た次のような事実である。中野家の地主経営が確立するのは、天保飢饉をへた天保期後半であった。そして、その後も土地集積を進めていたと推定される。にもかかわらず、明治五年の所持高と、天保後半期の集積の結果である嘉永三年の所持高は、ほとんど変化していないということである。

ということは、開港以降集積した土地は、明治五年迄の間にほとんど放出していることを意味する。なぜ放出したのであろうか。それは次項でみるように、縞仲買の不振を主因とした経営悪化の一端である。だが地主経営そのものに根ざす原因もあった。すなわち、くり返しのべているように、地主経営を安定させるために、小作経営を一定度「安定」させねばならないことによる。小作人の自作地の減少は、小作地からの収穫をも、彼の生活費にまわすことになる。その結果、小作料「未進」がひきおこされる。それをくいとめるためには、自作地をある程度保障しなくてはならない。そこで中野家は、集積した土地をあえて放出した。すなわち、中神村にあっては、百石前後の土地集積が限界であったことを意味している。それを越えた土地集積は、地主経営そのものを破壊しかねないのである。

もちろん百石前後が限界であるということが、いつの時代にも、またあらゆる場所でもそうであるというわけではない。それは生産力・共同体慣行・生産関係等の複雑な要因の集合によって決定される。幕末期でも奥州・越後などの米作地帯では、数百町歩から千町歩にも及ぶ地主が存在したことはよく知られている事実である。しかし幕末の武州多摩郡においては、百石前後が限界だったのだろう。

しかし、いかに地主経営を保障するためであったにせよ、この土地放出がなされた理由を中野家だけの意志にみることは不当であろう。当然のことながら、土地を再入手しようとする下層農、小作人達の主体的な動きを見ることが必要である。かかる行為がなければ、容易には土地放出はなされなかったであろうし、またなされたとしてもかなり厳しい条件が付けられたと想象される。この下層農、小作人達の主体的な運動の集約点は、慶応二年に発生した武州世直し一揆であった。この武州世直し一揆と小作人達の土地請戻しとの関係は、章を改めて考えてみたい。(五章四節参照)