すでに嫁・婿・養子のやりとりのような血縁的な結びつきが、同じ家格同志という意識もあって、村をこえてひろがっていた。享保五(一七二〇)年の上川原村の記録によると、通婚圏は中神・拝島・大神・築地など現市域にぞくする村々のほかに、近くでは熊川・羽村からさらに小川・川崎・養沢・府中などほぼ多摩郡一円にひろがっていたようすがわかる。

また多摩川の上流からとりいれた用水を、拝島から郷地・柴崎(現立川市)まで九ヶ村で共同利用するばあいのように、自然的・地理的な結合も、近世初頭から生産に欠かせないものとして村々をつよく結びつけていた。もちろん幕府・旗本など封建領主から与えられていた行政的な結合も、達しを伝達する廻状のやりとりなどで、日常的にも強い作用をもちつづけてきた。

しかし、それら伝統的な結びつきは、「金子可二貪取一心底」の人々を商品と貨幣がとりむすんでいるような新しい状況では、ゆるまざるをえなかった。用水のばあいでいえば、水の流れをせきとめて水車稼ぎをすることが致富活動の一つとして認可されるような豪農と、水の流れを田用水のみに利用している村民との利害は一致しない。たとえば天保一一(一八四〇)年五月、田中村の太田運八郎知行所役人惣代組頭惣七は、大神村の名主八郎右衛門を相手どり、「此節村境際右堀筋(根川)え水車を仕掛け候場所補理圦樋(いりひ)等伏候に付、堀巾狭水行ニ拘(かかわり)、当村田地水腐(みずぐされ)いたし難渋至極仕」(小池清家所蔵文書)であるから水の流れをさまたげている圦樋をはずさせるようにしてほしい、と奉行所に訴えているのはその例である。

多摩川の筏・筏師の数がおおいほど稼ぎがふえると考えている。筏泊(いかだとまり)の宿場と、ふだん堤防普請の費用や労力でなやまされているために、筏がぶつかって堤防がこわされることをたえず恐れている村との利害も相反する。つまり社会状況の変化によって、たとえ自然の水一つでさえも、村内の人と人、村と村、地域と地域をあらたに対立させるもととなっていたのである(水車・筏をめぐる問題については第三章一節三参照)。豪農たちは、血縁的・地理的・行政的な結合をこえる、より意識的な新しいつながりを求めねばならなかったのである。

意識的とはいっても、社会状況は複雑であった。豪農同志は、利を求めるときは商売敵(がたき)関係にあった。しかし幕府・旗本など封建領主あるいはその保護下の都市特権大商人に対立するときは、お互いの経済的な足場をまもりあう仲間であった。領主層との対立関係も、豪農仲間が特権をみとめられたいと願ったり、下層農民・貧民の一揆・打ちこわしの鎮圧を求めたりするときには、共生関係に一転する。そのときも前者のばあいなどは特権のうばいあいという形で、豪農同志の対立が複雑にからんでいることがおおい。

中下層小農民との関係も、豪農の仲買・利貸・問屋制家内工業など致富活動の足場として、日常的には対立をはらんだ一種の依存関係をたもっている。しかし天保飢饉や幕末期物価急騰など経済危機のときには、日常の内にかくされている対立関係が一挙に外にあらわれる。

近世末期は、こうした複雑な社会状況と豪農の立場を、客観的にとらえられる知識の体系も未確立であったし、直接有効に対処できる機能をもった--政治的な--結びつきを独自につくりだせる段階でもなかった。とりあえず手近なところで、自然的・血縁的・行政的な関係をこえる、より意識的な豪農独自の結合を求めねばならなかったのである。だからたとえば町人・郷士への模倣にはじまる俳諧・剣術などの、まずは在村文化をなかだちとする結合が、近世末期多摩地域に急成長してゆくのである。多摩豪農の真の意味で政治的な色彩をもつ組織は、明治一〇年代自由民権運動をまたねばならなかった。在村文化の発達は、その前段階をなすものだったわけである。

村の内外の俳諧好きのものは、仲間をつくってしばしば会合した。俳諧をつくりあって評点をつける「句合(くあわせ)」などをおこなう句会である。句会は文化的趣味的な結合であると同時に、村のなかの日常生活だけではえられない新しい知識や情勢の交換の場でもあった。八王子をおとずれた心学者中沢道二の道話をききに人々があつまるのも、道二にさっそく拝島まで足を伸してもらって道話の開催を願うのも、豪農の情勢網ぬきには考えられないことであろう。

天保七(一八三六)年、天保飢饉の最中におきた甲斐の郡内騒動を、いち早く多摩地域豪農商に伝えたのは、おそらく織物商として往来の頻繁な郡内地方の在村俳人連との、『春山集』以前からの交流組織にのった情報網であろう。それがまた多摩の一般豪農連を、千人同心だけのものであった天然理心流に、なだれこませるきっかけとなる。さらに天然理心流の武術習練の師弟・同門関係は、千人同心の郷士層をふくんでいるだけに、豪農にとっては新しい横の結合として、重要な意味をもつものであったろう。(剣術については、第四節三参照)

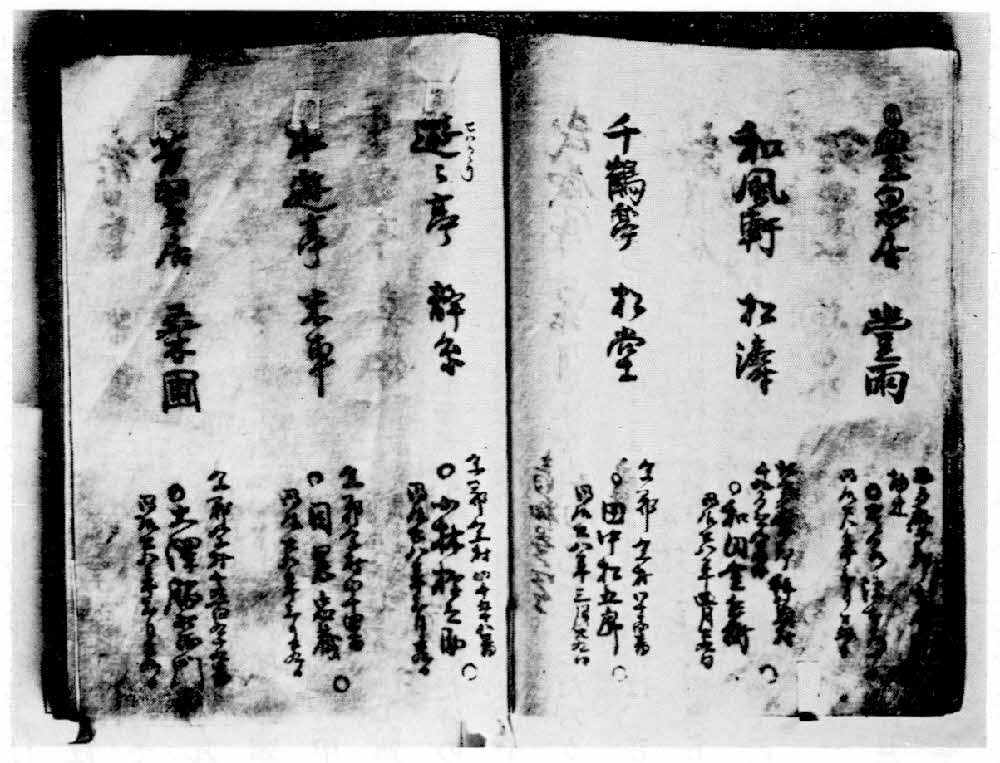

一見したところ相反しあうような俳諧と剣術は、在村文化としても、また、豪農の横のつながりを保つという点でもちがいはなかった。拝島村の剣客として『武術英名録』に名を記されている大沢勝右衛門は、「芳翠居桑圃」という俳号をもっており、青梅の好々居旧左(横川氏)という在村的な宗匠の門人録に名をのこしている。(『正風蕉門人名録』青梅市横川邦三郎氏所蔵)

拝島村大沢勝右衛門とその俳号名がみえる『正風蕉門人名録』

日野宿の名主格で農兵隊長、天然理心流の近藤派日野道場を近藤勇の義兄弟としてあずかり、昭島の村々からの入門者も指導していたはずの佐藤彦五郎は、「春日庵盛車」という俳号をもっていた(佐藤〓『聞きがき新選組』)。中神村の玉露という在村俳人といっしょに、『武陽大勝山観音堂永代奉額句合』(青梅市青木正州氏所蔵)のなかに「盛車」の俳号をみることができる。同じ日野宿の在、石田村出身の土方歳三は、天然理心流の達人として新選組~戊辰戦争に名をのこしているが、やはり「豊玉」という俳号で句をつくっており(佐藤〓前掲書)、在村俳人としての一面をもっていた。

さらに和歌をたしなんで国学に近づいていった豪農は、同門者をとおしてその頃の郷士・豪農のほとんど唯一の政治思想であった尊王攘夷論にふれる機会を、多かれ少なかれもっていたであろう。さきの田中村矢島定右衛門吉従が参加していた府中の樅園門がそのよい例である。

こうした豪農層の、せまい村落世界をこえる意識的な結合は、たんなる文化そのものだけにとどまるものでなかった。しだいに日本全体のことや、海外事情にまでかかわる情報網の役割をはたさざるをえなかった。幕末の緊迫する政治情勢につれて、幕政の動向や政変、外国の軍事的経済的圧力、外国との条約締結をめぐる朝廷・幕府間の軋轢、尊攘派志士の蜂起事件や殺傷行為などの情報(第四節四参照)が、さまざまな形で伝わり、豪農たちはそれを刻明に写しとることをはじめる。その視野や精神は、しだいに日本の国家全体を見渡して考えることのできる方向へ確実にひろがりはじめていたのである。そこに近世在村文化の最終段階の特徴があった。

在村文化は、まもなく「国民文化」の成長期へすすんでゆくのである。昭島市域の村々も、「国民国家」の一翼をになえる段階に近づいていたのである。