後述するとおり、文化一一(一八一四)年には『露草双紙』となずけた「読本」(化政期から山東京伝・滝沢馬琴らによってはやった小説の形式)の創作をすすめている。市域村々では、当代きっての文人であったといえよう。(『露草双紙』については本節五参照)また上川原村指田七郎右衛門らの句合『春五題句合』・『春三題句合』などの判者として名をのこし、地域的な宗匠格でもあった。

文政三年、八王子の植田孟縉があらわした『武蔵名勝図会』には、「うたゝ」のことをつぎのように紹介している。

性質朴にして資財を貯ふに心なく、風雅を好み自ら豆腐を製しながら、常に俳諧を嗜みて清貧自若たり、頗(すこぶ)る雅興を玩(もてあそ)び、玉川浮木摺と名つけたる短冊を製して世に行ひ、産業の余暇、禿筆を採って月広野(マヽ)露草双紙と題号せし戯言の冊子数編を綴り、今既に齢七旬に及びぬれば、家業を止めて、おのれが子に与へ、(中略)今に存命して桃青(芭蕉のこと)の風流を慕ひ、其の志を養ふ、実に一奇人と称するに足れり

また郷地村宝積寺の墓石に孫の伝次郎が施主として記した文がある。

祖俗称伊八、娶二同郡砂川邑作右衛門女一、享年九十四、考(父のこと)俗称伊兵衛、旱喪レ母、家浸衰、於レ是力耕興レ廃、次第得レ富焉……

これらによると、うたゝは農業のほかに豆腐と短冊の製造をおもな稼ぎとしていたらしい。江戸周辺農村の商品生産・流通の発達過程におかれてはいるが、その発達の波にもまれながら「家浸衰」しつつある商品生産者農民の一人だったわけである。

不老軒うたゝの自筆短冊(宮崎直次所家所蔵)

そういう状態にありながら清貧に自若として風雅の道に生きている「うたゝ」を、植田孟縉は「奇人」とよんで、その貴重な人材振りを世に伝えようとしているのだが、「奇人」とは当時どういう人間像を指しているのだろうか。

「奇」という字は、人が一本足で立っている姿をあらわし(『漢和中辞典』)、「ことなっている・めずらしい・比類がない・すぐれている・わりきれない・あまる」という意味をもっている(『大漢和辞典』・『大字典』)。常人とことなり、世の常識・基準では、くらべようのないすぐれたもの、ということである。「奇才・奇士・奇傑」などという熟語につかわれている。近世日本でもたとえば幕末長州藩の「奇兵隊」のばあい、藩の正規兵と異なる農商民の兵として名づけながら、同時に「奇兵中また正あり、奇あるなり」(『奇兵隊日記』)といっている。つまり、世でいう「正統」でないものにあたらしい正統性を見出そうとする、いいかえれば伝統なるものを否定しようとする意識がこめられている語としてつかわれてきた。

とすると、「奇人」とは、世の常識でははかりしれないほどにすぐれた人、世の正統を否定し、世の一般基準から解放された人、という意味をふくむことになろう。

うたゝと同時代天明八(一七八八)年、伴蒿蹊のあらわした『近世畸人伝』の「奇人」(畸人)の定義を要約してみよう。(平凡社、東洋文庫所収寛政二年版による。)

「奇人」とは、何かの才能技芸が人よりすぐれていながら、それを世に売って金銭をえるようなことはしない。姿・形は自然のままの土や木のようにかざりけなく、愚直にさえみえる。既成道徳にたよった世人が、その人の行為の一端だけをみて判断したのでは、正しい呼び名をつけることはできない。なぜなら、その人たちは、天よりうけた人間の本性のみにしたがっているので、その行動が世人の考える中庸の道をはずれてしまっているからである。いずれも世の名利を求めることを、いさぎよしとしないところが共通である。つまり世人としては奇であるが、人間の本性にかなっているもののことをいうのだ。

なかには、生業をはなれ家も財産もすてて、風狂放蕩にいたるものも多いが、それぞれに奇人としての価値があるものである。そうかといって、あきらかに不忠不孝の反道徳の人は、もちろん奇人としてとりあげるわけにはいかない。また主君に仕える武士には、とりあげるべき奇人は少ない。奇人はこの世で貧しさに苦しむ立場にあるものがほとんどで、自分の思うとおりに世の地位をえているものには、価値ある奇人はまれだからである……と。

いいかえれば、武士中心の階級秩序や、世の名利・金銭欲・既成道徳などに心をしばられず、文化の普遍的な価値に傾倒してゆく一種の「自由人」の姿である。もちろん「奇人」という言い方そのものは、あくまで封建社会の秩序を正統とする観念を前提にした、一種の否定的な意味をのこしている。しかしその表現のなかに、幕藩制封建社会の正統な価値体系にあきたらない人々が心のどこかで願望している「自由人」の姿がこめられている、とみてよいであろう。現世の政治の公的価値に対する内面的・私的・文化的価値の自立志向を示すものである。

家の浸衰をかまわず清貧に甘んじ、農耕と豆腐・短冊製造の生業のかたわら、風雅の心で俳諧と読本の世界に悠々と住まう不老軒うたゝの姿は、世の正統秩序にとらわれずに、文化の普遍的な価値に生きようとする奇人、まさに「自由人」であった。こうした「奇人」が、正しく評価される時代が、少くとも庶民世界ではじまっていたのである。

こうした「自由人」にたいして、周辺の在村文化をになう人々のみならず、江戸文化の中心にたつものも深い関心をいだいたらしい。『武蔵名勝図会』より早く、文化六(一八〇九)年の冬、この地方を幕吏として視察旅行中の南畝(なんぽ)大田直次郎(別号蜀山人)は、この郷地村の「奇人」のことをきき、その随筆紀行文『玉川砂利』につぎのように記している。

玉川浮木摺短冊は、柴崎村にとなれる郷地村与八(マヽ)といふものゝ製する所也、武野不老軒製とあり、俳名を転と云

発句 うきゝ既にさゝけ上たり盧の角

宇多ゝ

(『新百家説林 蜀山人全集』巻三、六六九頁)

また同じく『向岡閑話』にはつぎのとおり。

玉川浮木摺短冊武野不老軒製、おもてに木理(モクメ)をすりてうらは雲母(キラ)引なり十枚にて価四十八銭なりといふ郷地村豆腐屋与八製

(同前、六八六頁)

また『未刊随筆百種』の解題に引用されている「八王子史談会天野佐一手記」が、子孫の伝承として紹介しているところによると、蜀山人がたずねた折、豆腐製造の仕事中だったうたゝは、自分の生き方をつぎのような即興の狂歌にあらわして、蜀山人に呈したとされている。

我家は 豆腐のはこで 穴だらけ 霰のような 雪がふりこむ

原田種明氏によると、霰(あられ)の字を「雪花菜(きらず)」と作っている(『多摩人物史』宮崎伊八の項)。きらずは豆腐のおからのこと。たしかに「雪花菜」の方が、うたゝの気持をなおよく表現しているだろう。短冊の「雪母摺(きらずり)」にもひっかけているかのようである。いずれにしろ、世事と名利に無頓着で穴だらけの家に住み、しかも生業を捨てずに、風雅に生きようとする自分を超然として楽しんでいる奇人=自由人の風貌をつたえてくれる逸話である。

こうして、うたゝは悠々たる清貧のなかで嘉永年間に歿した。その戒名は、奇人にふさわしく「遊林転仙居士」、辞世の句は

望なき身にはことしの夢もなく

であったという。

うたゝの世代、つまり宝暦期十八世紀中頃の生れで、寛政期をへて、十九世紀極初に活動の晩年期をもった、在村文化成長期の人は、多かれ少なかれ、うたゝと同じような「奇人」型の性質をもっていたであろう。豪農~中上層農民として、村落内では比較的有利な立場で商品生産をすすめ、あるていどの余裕をもって文化のにない手になる。しかし、江戸や周辺の宿・市などの特権的な商人の力が、いまだ優越している状況のもとで、商品経済の上昇の波に十分のれないまま、むしろこれにのみこまれて経営を傾けてしまう。しかもそのことがますます世の名利をすてて文化の普遍的な価値に没頭してゆく契機となる。つまり、みずからは経済的に下降しながら在村文化を成長期から発展期へすすめてゆくものである。粒々辛苦する「律義百姓」や、特権にたよって世利を確実に手にする豪商にくらべると、まさに「奇人型」の在村文化人であった。

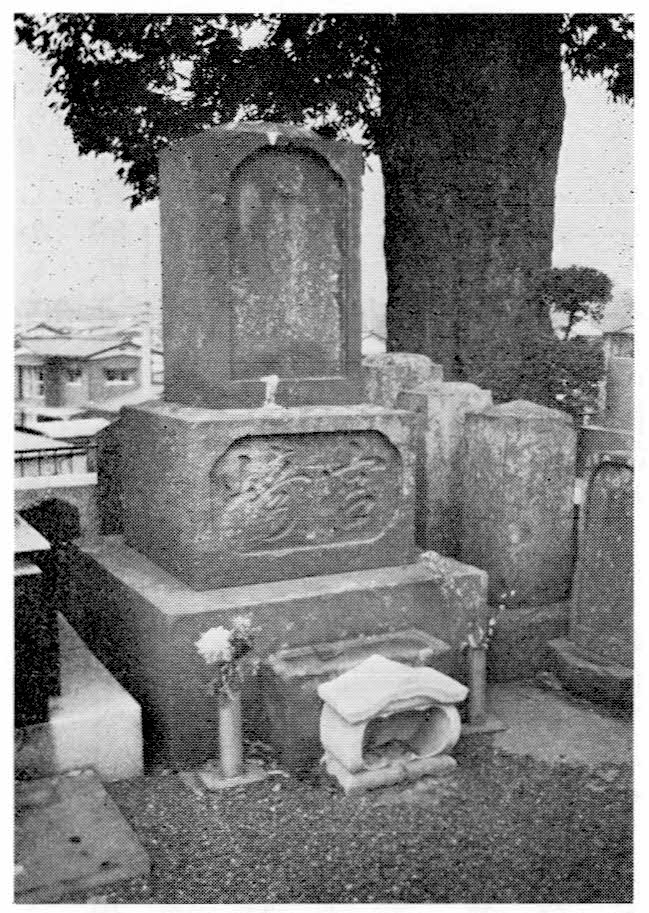

不老軒うたゝの墓(郷地町宝積寺)

「奇人型」を、在村文化をささえる第一類型とすれば、第二類型は、「力耕興廃、次第得富」といううたゝの息子伊兵衛の姿が、これにあたるであろう。とくにその中心になったのは、たんなる農耕だけにとどまらず、化政期江戸の経済発展に刺激され、特権的な商人にも対抗しつつ急成長してゆく豪農商たちである。そのなかにふくまれるものは、商人的性格のつよいもの、生産者的な性格のつよいものなど、大きな幅をもっているが、第三章でくわしくのべられている織物仲買商中神村中野家は、もっとも商人的性格のつよい例であり、上川原村指田家は、織物原料糸繭商と賃釜経営をかねる中間的なタイプの例であろう。さらに生産者的な性格がもっともつよいタイプとして、多摩郡では、織物経営をいとなむものがいた。「奇人型」とはもっとも対照的な「力作致富型」の豪農在村文化人といえよう。その代表例として、大神村で「季翠」の俳号をもつ中村嘉右衛門をあげることができる。

いずれのタイプも、在村文化をになう第二類型の指導格として活躍していた。たとえば前節で紹介した文政十一年『十評発句合都岐鳥』の催主の友子は、上川原村指田家の当主の俳号であったと推定される。中野家にも短冊類が若干のこされている。ここではとくに、「奇人型」ともっとも対照的な「力作致富型」の季翠中村嘉右衛門にしぼって、在村文化の発展のようすとその社会的経済的背景を見てみよう。