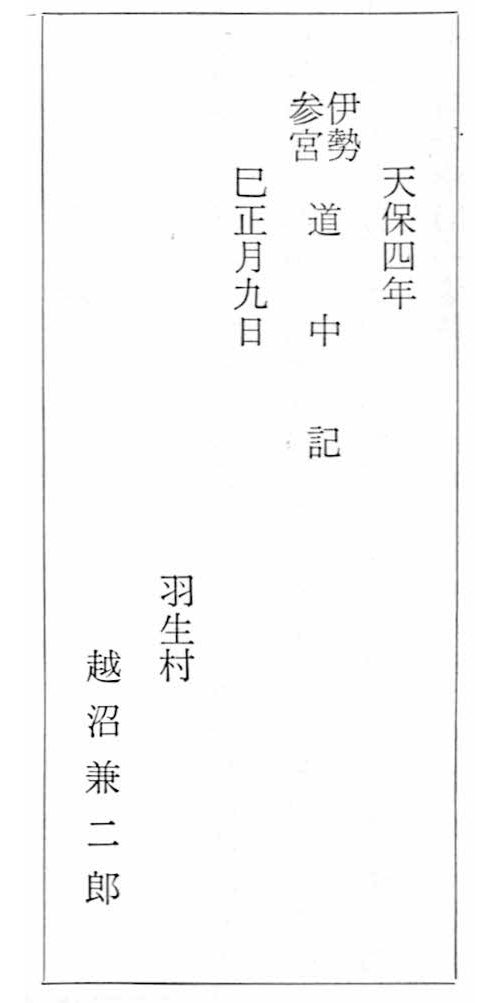

兼二郎は、西多摩郡日の出村羽生(はぶ)の越沼家から嘉永四(一八五一)年以降の時期に養子にきた人で、右の道中記は養子にくるまえのものである(白川宗昭氏による)。伊勢神宮をはじめ近畿一帯の寺社・名所をまわって善光寺詣りをすませながら帰村するまでの日記で、前半三分の二は、一日毎に道順・参詣・見物先・宿泊地・旅篭名などを記している。のこりは「道中泊り・中食場覚」と題され・毎日の宿泊地・旅篭(はたご)名・宿泊賃・昼食場所・昼食代を記している。内容はもっぱらこうした実用的なことを詳細に記すだけで、旅の感想とか、自分の眼にうつった参詣・見物地の様子などはまったく見られない。旅日記のもともとの目的が、つぎにゆく子孫のための旅の手引書をつくることにあったからであろう。日本中どこでも、農村にのこされた「道中日記」のほとんどは、このようなものばかりであった。

このことは一面では、農民に日常の実用的なことを詳細にしるしてつぎに役立てようとする習慣、いいかえれば一種の合理的な精神がそだちつつあったことを示すであろう。年々の農作業に役立つように、克明な農事日誌をつくることなどにも共通するものである。

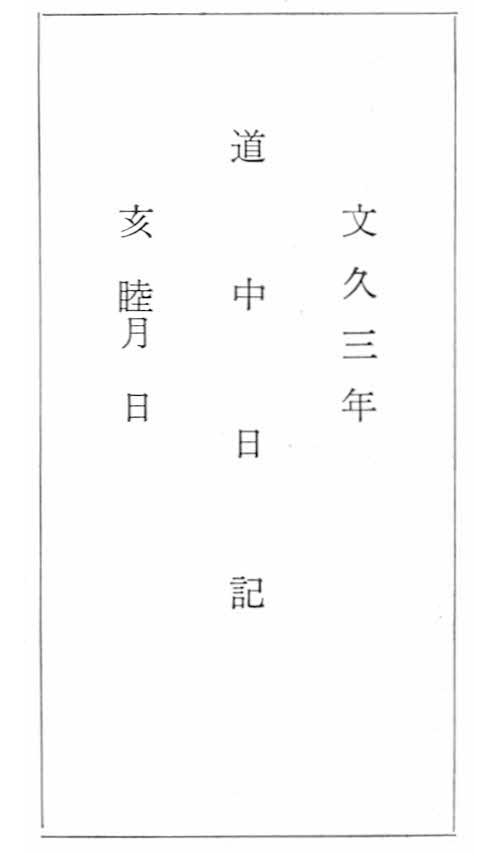

ところでもう一つ、上川原村指田十次家にも、つぎのような表題をもつものがのこされている。

文久三年道中日記

内容は、正月六日から二〇日まで、上川原村から日野・江戸をへて、成田山~鹿島神宮~浅草観音~川崎大師~江ノ島弁財天を参詣したときのものである。またそのうしろに、伊勢参宮の帰り路を、二月三日伊勢から同一九日横浜まで記した部分があわせられている。これも同じく、実用的な記述だけで終止している(史料編一八八参照)。