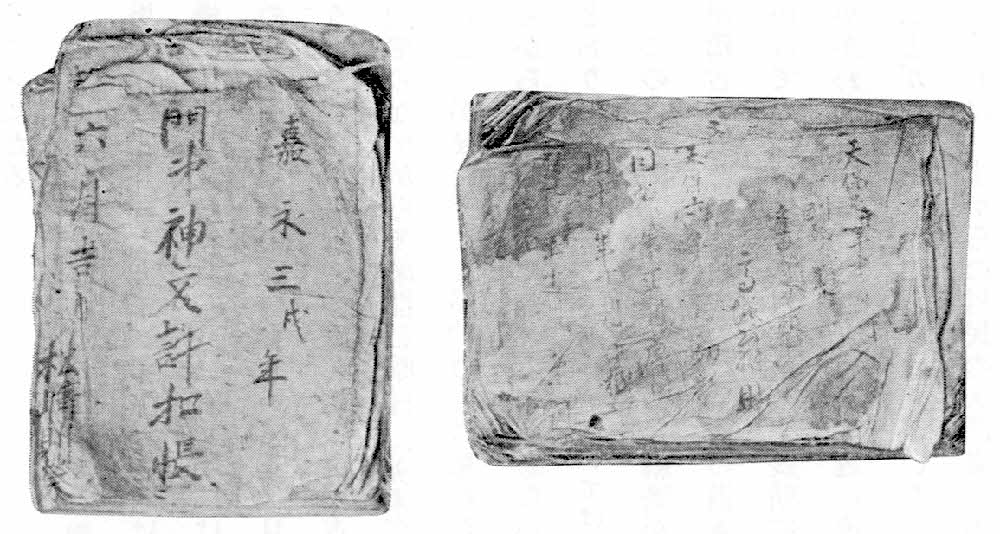

戸吹村松崎道場『門弟神文許控帳』

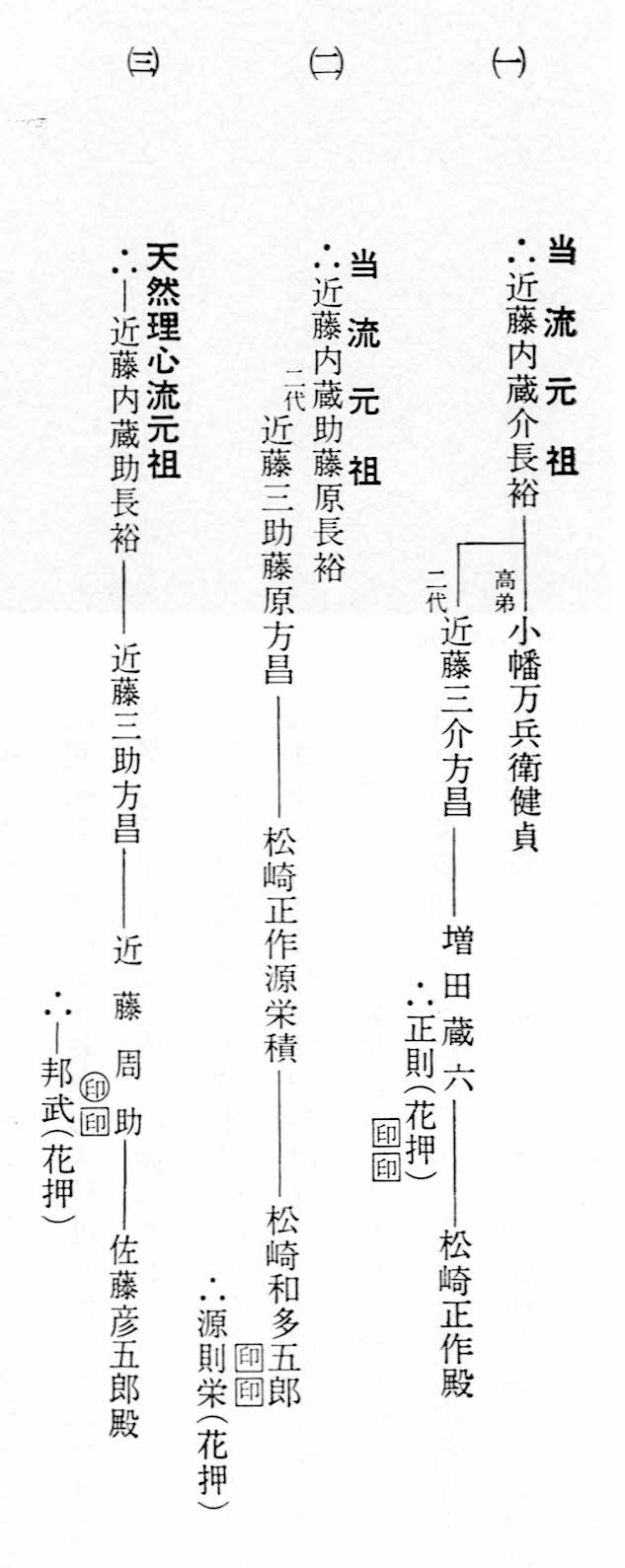

第二は、正作の息子松崎和多五郎の免許皆伝書である。(同前所蔵。写真版『天然理心流印可』所収、年月日記入なし)

第三は、日野宿名主佐藤彦五郎のばあいで嘉永七年二月のものである(佐藤〓『聞きがき新選組』所収写真版による)。

三つの免許皆伝書をみるととくに第一・二と第三とのちがいが大きい。後者は天然理心流の宗家近藤家が、長裕-方昌-周助(-昌宜)とつづきながら多摩から江戸へ出、江戸道場を中心に成長した、いわば本流としての「江戸派」である。前者は、長裕-方昌のあとを、小幡万兵衛・増田蔵六・松崎正作・松崎和多五郎ら多摩郡在村の千人同心(増田は案下村、松崎は戸吹村)の家柄のものが村々で伝えているいわば「多摩派」である。

剣を学ぶものにとってきわめて神聖な免許皆伝書の、系譜にあらわれたこのちがいは大きい。それぞれの系統で学ぶものの意識に、何らかのちがいがあったことを示すものであろう。ひとまずこのちがいを、「宗家意識を背景に、中央舞台に踊り出ることを目ざす」ものと、「平々凡々と土地の子弟に剣術をさずける土着型の天然理心流」と区別する説(小沢勝美『透谷と秋山国三郎』)に従っておこう。

この区分が、昭島市域出身の門人たちに、どのていどあてはまるか、明確に示す史料はないか、第五章第三節に述べるように、上からの農兵設置にきわめて熱心に応じていたのは日野の豪農連であったが、かれらが近藤勇の義兄弟と称する佐藤彦五郎を中心に「江戸派」的性格が強く、武州世直し一揆にたいし幕府の先兵的立場に立つて勇猛ぶりを発揮したとすれば、農兵制のとりくみに消極的であった昭島の方は、「多摩派」的な面がつよかった、とも見ることができよう(第五章第三節参照)。

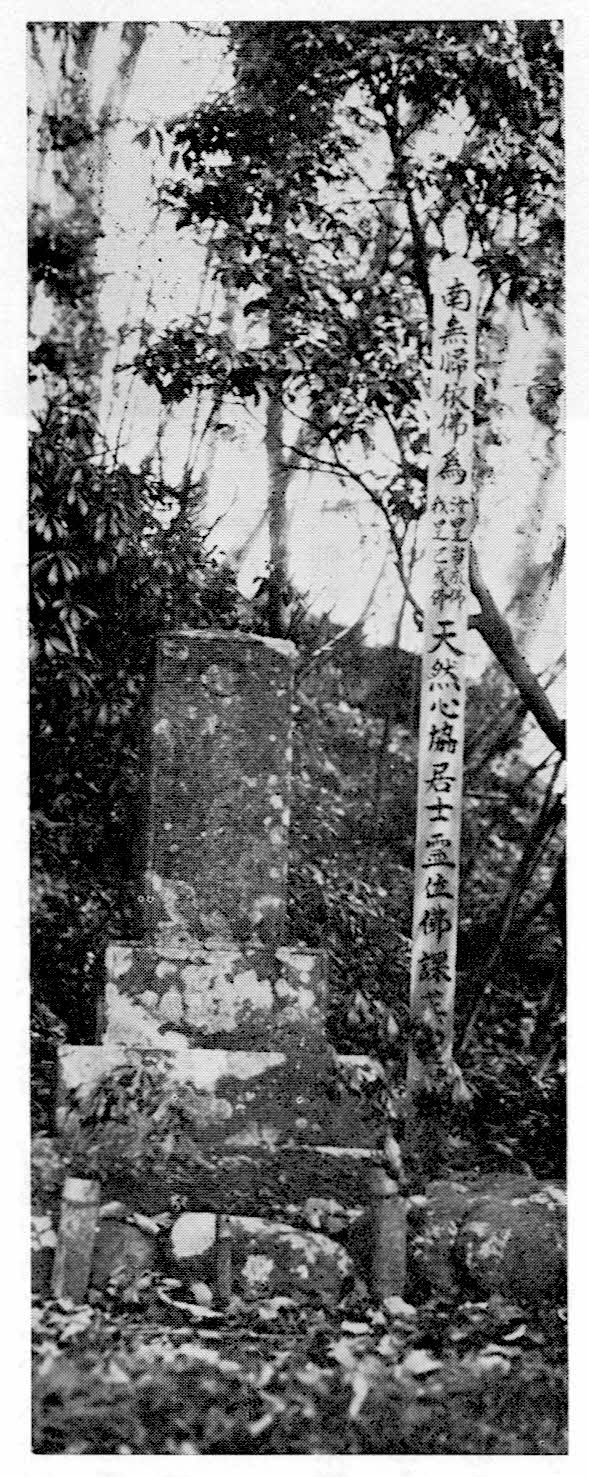

松崎正作墓

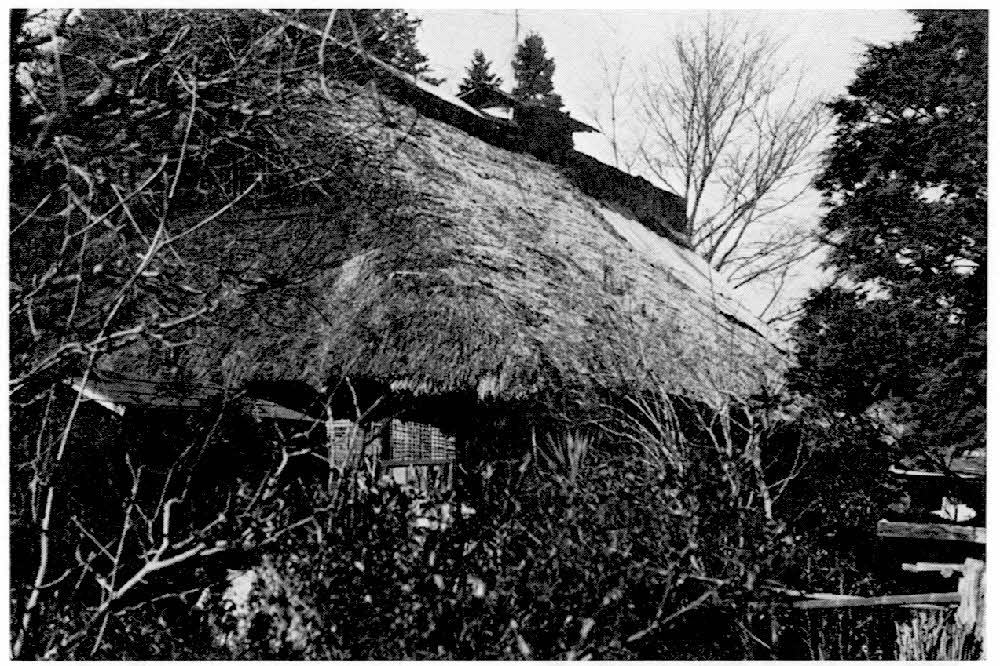

現在の松崎家

ではここで、両系統の門人帳にあらわれてくる昭島市域の村名・人名を紹介しよう。