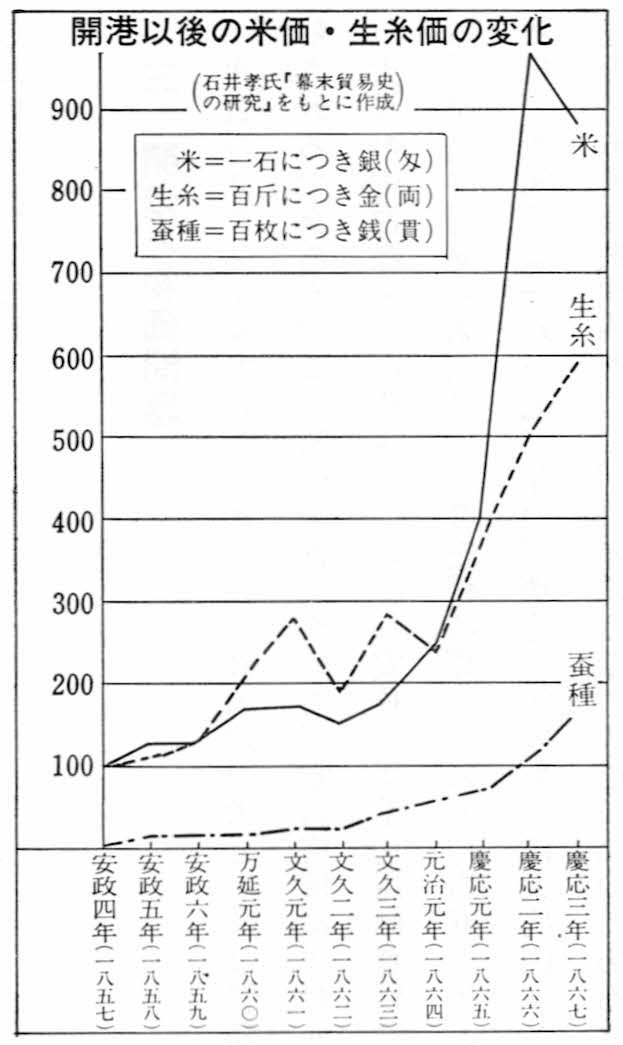

開港以後の米価・生糸価の変化

芝原拓自『開国』

(小学館版『日本の歴史』23)より転載

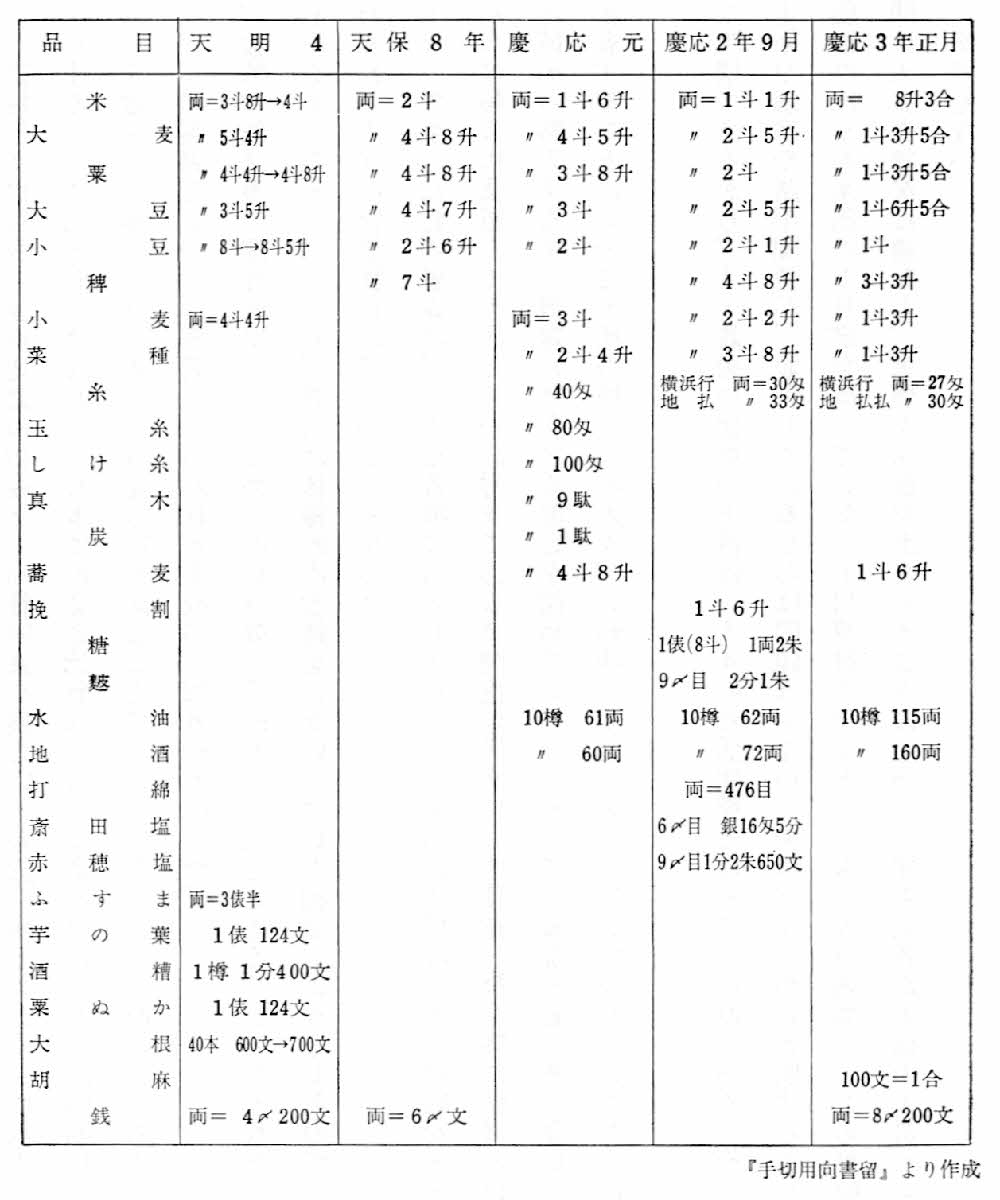

大神の中村保夫家に残されている『安政六年手切用向書留』は、物価に対する人々の意識を知るうえで貴重である。筆者中村嘉右衛門は、この史料に慶応元(一八六五)年と三年の相場を書き残している。そして、慶応元年の前には、天保八(一八三七)年の、慶応三年の前には天明四(一七八四)年の相場が記されている。あきらかに彼は、それぞれを比較するために、このようなことをしたのであろう。いうまでもなく、天明四年・天保八年は、近世社会最大の飢饉がおそってきた年であり、物価は異常に騰貴し、全国各地に多数の餓死者を出した年である。

われわれも嘉右衛門と同様に、両者を比較してみよう。次頁の表がそれである。一見してわかるように、餓死者を出す飢饉時よりも、慶応期のほうが物価が騰貴しているのである。中村嘉右衛門は、この異常な物価騰貴を、「右ハ皇国開闢以来今古稀成高直成ベシ」と記している。けだし当然の感想であろう。

天明・天保・慶応諸物価比較表

ではなにゆえに、大飢饉時を超える異常な物価騰貴が生じたのであろうか。たしかに慶応年間の農作状況は不安定であった。とくに慶応二年の米作は、かなりの不作であったが、天明・天保の飢饉時に比べた場合は、かなりの収穫といえる。だから、物価騰貴の要因の一つに不作をとりあげることはできても、それが最大の要因と考えることはできない。多様な要因のつみ重ねが、このような異常物価現象をひきおこしたとみるべきであろう。だがその中でも最大のものは、貨幣悪鋳によって貨幣価値が下落したことである。たとえば、万延元(一八六〇)年、幕府は金含有量を三分一にした新小判を発行した。これだけで、金に裏打ちされた一両の値段は、三分一の価値に下落したことになる。

この改鋳は、直接的には彼我の金銀比価の相違と、同種同量交換という条約の規定をたくみに利用した外国人の金持ち出しに対抗するものであった。すなわち、日本での金銀比価は一対五であるのに対し、国際的比価は一対一五であり、外国人は洋銀を日本銀に、日本銀を小判(金)にかえることで、労せずして三倍の収益があるのである。わずか八ケ月で、三、四〇万両とも一〇〇万両ともいわれる小判が、国外に流出した。

たしかに、貨幣改鋳は金の国外流出をくいとめるのに有効な手段であったといえる。しかしそれだけではなく、改鋳は幕府に利益をもたらした。だから、幕府は積極的に改鋳を行ない、財政を補完しようとしたのである。そのつけが民衆にまわされ、人々は物価騰買に苦しむこととなった。

開港にともなって生じた物価騰貴は、人々を苦境におとし入れた。元来昭島市域は、米・雑穀を安定的に自給しえず、他地域からの移入に依拠して生活していた村々である。開港以降ますます養蚕・製糸業に経営の比重を移し、それゆえに他地域から移入する米・雑穀に依存する度合を深めていった。そして、養蚕・製糸業の発展にともなって生じた雑業に従事することによって生活の糧をえる人々、いわゆる半プロレタリアが増大していたことは先にみたとおりである。

このような事情であるから、米・雑穀の価格の上昇は、人々の死活問題となっていたのである。それでも、米・雑穀の価格と生糸の価格や諸手間賃が、並行しているならば問題は少ない。先のグラフから判明するように、文久年間までは生糸価格のほうが米価の上昇率を越えていた。上川原村に例をとってみた人口増加は、この反映であった。だが、慶応年間に入ると状況は逆転し、米価が糸価を上まわるようになった。諸手間賃が米価の上昇においつかなかったことはいうまでもない。

いかに高値であっても、米・雑穀を購入しなければ生きていけない。たくわえのない下層農や半プロレタリアは、わずかばかりの土地を質入れしたり、借財をしたりして生活をしていた。だが、そのような行為には限界があることはいうまでもない。忍従をしいられていた人々は、ちょっとしたきっかけが与えられれば、不満や怒りを爆発させる。そして、よりよき生活を求めて闘争に立ちよがっていく。それが慶応二(一八六六)年六月の武州世直し一揆であった。